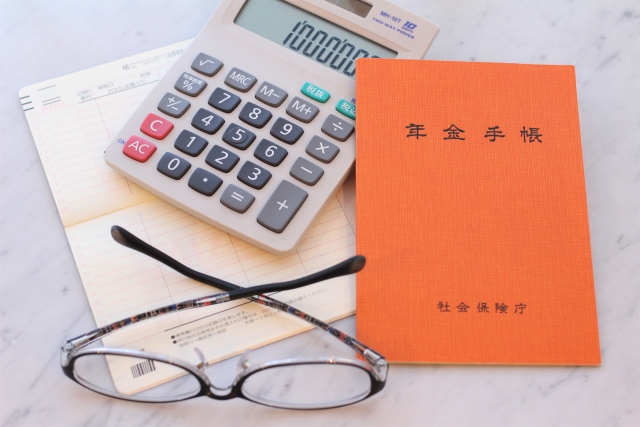

遺族年金とは、これまで家族を養ってきた人が亡くなった時に残された家族が路頭に迷わないよう、生活を守るために国が設けた給付制度です。

ここでは、遺族年金の種類や受給条件について解説します。

目次

1. 遺族年金とはなにか

遺族年金とは、今まで家族を養ってきた人が亡くなった場合に残された家族の生活を守るために国が設けている給付制度の1つです。

遺族年金には大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。ここでは、この2種類の遺族年金についてそれぞれ簡単に説明していきます。

1-1 遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、国民年金の加入者が死亡したときに、その加入者によって生計を維持されていた「18歳到達年度の年度末までの子(障害のある子の場合は20歳未満)がいる配偶者またはその子」に支給される年金のことをいいます。

1-2 遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の加入者が死亡したときに、その遺族に支給される年金のことをいいます。

遺族基礎年金の対象者でもある場合には、遺族基礎年金と合わせた額が支給されます。

2. 遺族年金をもらうための条件

ここでは、遺族年金を受けるための要件、対象者について解説していきます、

2-1 遺族基礎年金

①遺族基礎年金を受給するための要件

遺族基礎年金の支給要件は下記のようになっています(参考: 「日本年金機構」オフィシャルサイト)。

- 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき

- その際に、死亡した方の保険料免除期間を含めた保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること

- ただし、令和8年4月1日前に死亡した場合には、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに保険料の滞納がないこと

②遺族基礎年金がもらえる人の要件

死亡した者によって生計を維持されていた以下となります。

- 子のある配偶者

- 子

なお、子とは次の者に限ります

- 18歳到達年度の年度末を経過していない子

- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

2-2 遺族厚生年金

①遺族厚生年金を受給するための要件

遺族厚生年金の支給要件は下記のようになっています(参考: 「日本年金機構」オフィシャルサイト)。

- 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること)。(※1)

- 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる者が死亡したとき。

②遺族厚生年金がもらえる人の要件

死亡した者によって生計を維持されていた以下となります。

- 妻

- 子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない方、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の方)

- 55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる)。

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります。

※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

【関連記事】遺族年金の受給額についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:遺族年金の受給金額の目安はいくら?|遺族厚生年金の計算や金額の目安紹介!

【関連記事】遺族年金と自分の年金についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:遺族年金と自分の年金は両方もらえるの?|【遺族厚生年金と国民年金】

3. いつまでもらえるのか

ここからは、遺族年金がいつまでもらえるかについて解説していきます、

3-1 遺族基礎年金はいつまでもらえるか

遺族基礎年金は、永久に受けられる年金ではありません。18歳到達年度の年度末までの子がいる家庭への年金ですので、子どもが18歳到達年度の年度末を過ぎると受給権自体が消滅し、該当する子が1人もいなくなった時に支給は打ち切りになります。

3-2 遺族厚生年金はいつまでもらえるか

遺族厚生年金は基本的には一生涯もらうことができます。ただし30歳未満の子どもがいない妻は、5年間という期限付きでしかもらえません。

4. いくらもらえるのか

ここでは、遺族年金がいくらもらえるのかについて見ていきましょう。

4-1 遺族基礎年金の額(令和5年4月以降)

遺族基礎年金の受給額は、一律で795,000円(令和5年4月以降)となっています。これに加え、子どもが2人までは1人あたり228,700円、3人目以降は1人あたり76,200円の加算が行われることになっており、具体的な計算例は以下のとおりです。

| 子の人数 | 配偶者が受給する場合の受給総額 | 子が受給する場合の受給総額 |

| 1人 | 795,000円+228,700円 | 795,000円 |

| 2人 | 795,000円+228,700円×2 | 795,000円+228,700円 |

| 3人 | 795,000円+228,700円×2+76,200円 | 795,000円+228,700円+76,200円 |

| 4人 | 795,000円+228,700円×2+76,200円×2 | 795,000円+228,700円+76,200円×2 |

※昭和31年4月1日以前に生まれた方 ‥‥ 年額792,600円

4-2 遺族厚生年金の額

遺族厚生年金の年金額は、老齢厚生年金の3/4の金額で、下記の【1】の式によって算出した額となります。

なお、【1】の式によって算出した額が【2】の式によって算出した額を下回る場合には、【2】の算出額が報酬比例部分の年金額になります。

【1】報酬比例部分の年金額(本来水準)

[(平均標準報酬月額 × 7.125 / 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数)+(平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数)]× 3 / 4【2】報酬比例部分の年金額(従前額保障: 平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したもの)

[ (平均標準報酬月額 × 7.5 / 1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数) +(平均標準報酬額 × 5.769 / 1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間の月数)] × 1.002(※2) × 3/4※2: 昭和13年4月2日以降に生まれた方は 1.000

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※ 上記「①遺族厚生年金を受給するための要件」の1及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

※ 上記「①遺族厚生年金を受給するための要件」の2に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

この金額は、被保険者が受け取った給与や賞与の金額をもとに算出される平均標準報酬月額(賞与を含めない平均月収)と平均標準報酬額(賞与を含めた平均月収)などにより決まるため、亡くなる前の給与金額が高い方が遺族厚生年金の金額は多くなるといえます。

遺族厚生年金の年間支給額の目安(計算方法は、上記【1】を参照)

|

収入額 (平均標準報酬額) |

厚生年金保険に加入していた期間 | |||

| 25年 | 30年 | 35年 | 40年 | |

| 30万円 | 369,968円 | 443,961円 | 517,955円 | 591,948円 |

| 35万円 | 431,629円 | 517,955円 | 604,280円 | 690,606円 |

| 40万円 | 493,290円 | 591,948円 | 690,606円 | 789,264円 |

上記の遺族厚生年金を受けられる場合は、合わせて遺族基礎年金を受けられる場合があります。

5. 子供がいない場合はどうするか

遺族基礎年金は、子どもを育てるための年金なので、子どもが自立している場合や子どもがいない場合は受け取ることができません。

しかし、国民年金は国民全員が加入しているものなので、子どもが自立している場合や子どもがいない場合で夫が国民年金を受給する前に亡くなったら、保険料の払い損になってしまうのではないかと思ってしまいます。

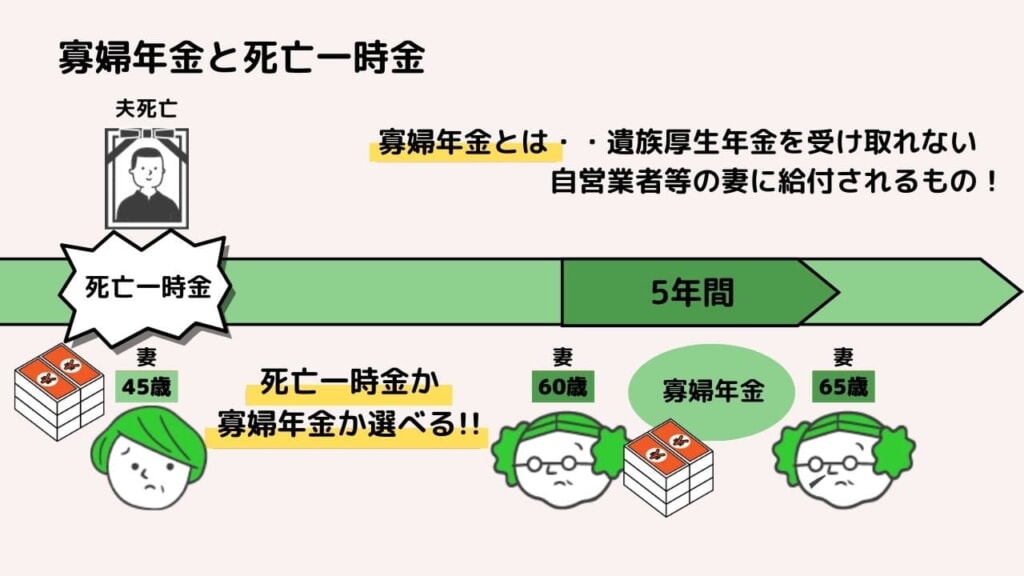

そこで、ここでは保険料の払い損を防ぐために、一定の条件を満たしている方が受給できる寡婦年金や死亡一時金を見ていきましょう。

5-1 寡婦年金

寡婦年金とは、国民年金第1号被保険者独自の給付制度で、第1号被保険者として保険料を納付した期間と保険料を免除された期間が合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続していた妻に対して夫の代わりに支給される年金です。

受給期間は60歳~65歳まで。ただし、平成29年7月31日以前に亡くなった場合は保険料納付と免除期間が合計25年以上となります。

このように、寡婦年金は受給できる期間が設けられている有期年金で、妻が自身の年金を受け取れるようになるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。

- 寡婦年金の年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3になります。

- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合には支給されません。

- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

5-2 死亡一時金

死亡一時金とは、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(※3)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(※4)に支給されます。

※3: 4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算※4: 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で優先順位の高い方

- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。

- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。

- 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

- 【関連記事】寡婦年金と死亡一時金についてもっと知りたい方におすすめ

>コラム:寡婦年金と死亡一時金【どっちが得?】|多くは寡婦年金を選択すべき!

6. まとめ

遺族年金の種類や受給資格、いくらもらえるかがわかる計算法を解説しました。

子がいない等の理由で遺族基礎年金の受給資格がない場合でも、寡婦年金や一時金がもらえる可能性もあるため、しっかり確認しておくことが大切です。

山本 務

特定社会保険労務士。理系大学卒業後、プログラマー・SEを経て上場企業人事部で人事労務管理業務を約10年経験し、2016年に独立。独立後も2020年3月まで労働局の総合労働相談員として200件以上のあっせん事案に関与。労働相談は労働局の電話相談も含めて1,000件以上の対応実績あり。これまでの知識と経験を活かし、各種サイトでの人事労務関係に関する記事の執筆や監修も積極的に行っている。