「生産緑地」という標識のある土地を、都市部で見かけたことはあるでしょうか。

生産緑地は、最低30年間は農地・緑地として土地を維持する制約の代わりに、税制面で大幅な優遇が受けることができる農地です。

税制面で優遇が受けられるとはいえ、相続した土地に生産緑地が含まれている場合、農家の方でなければその活用方法に悩んでしまうかもしれません。

今回は、生産緑地の相続税評価額の計算方法、猶予の特例や継続・解除の手続き方法について詳しく解説します。

目次

1. 生産緑地とは?

生産緑地とはどのような意味合いをもつものなのでしょうか?ここでは、生産緑地に対する以下の項目について詳しく解説していきます。

- 生産緑地の定義

- 生産緑地化に伴う土地の利用制限

- 生産緑地の税制上の優遇

1-1 生産緑地の定義

生産緑地とは、東京・大阪などの都市部の「市街化区域」の中にある一定の条件を満たした農地で、宅地への転用を防止し保全する目的で指定される農地です。

生産緑地法によれば、「生産緑地」の定義は、以下のように決められています。

- 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

- 500平方メートル以上の規模の区域であること。

- 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

簡単に言えば、①ある一定程度以上の広さを持ち、かつ②農業に使用しうる土地であることが「生産緑地」の要件であるといえます。

1-2 生産緑地化に伴う土地の利用制限

生産緑地内では、建物の建設や売却などの行為が規制されるとともに、最低30年間は農業を継続することが義務づけられます。

高度経済成長期において都市への急激な人口流入に伴い急速に市街地の緑地が減少した結果、住環境が悪化したり、土地が地盤保持・保水機能を失ったことで災害が多発したという社会問題が発生しました。

こうした事態を受けて、市街化区域内における農地を計画的に保全していくために、上記のような土地の利用制限が設けられました。

1-3 生産緑地の税制上の優遇

生産緑地には、以下の通り固定資産税および相続税の優遇措置があります。

税金の観点からは、生産緑地の指定を継続することが、解除するよりも明らかに有利と考えられます。

①固定資産税の軽減

生産緑地に係る固定資産税は農地評価・農地課税とされており、宅地並評価で課税されている一般の市街化区域内農地と比べて、税額は低く抑えられています。

その税額の差は、生産緑地と一般市街化区域農地とで20倍以上、三大都市圏の特定市の市街化区域農地とでは100倍以上に及びます。

②相続税等の納付猶予・免除

農業を営んでいた者から生産緑地を贈与または相続等により取得した者(受贈者または相続人)が、その生産緑地において農業を続ける場合には、贈与税または相続税のうち一定価格(農業投資価格)を超える部分に対して、税額の納税が猶予されます。

また、その相続人の死亡等の一定の場合には、その猶予額は免除されます。

2. 生産緑地の相続は「継続」と「解除」を選択できる

生産緑地を相続した場合、相続人は、法定の手続きにしたがってその指定を「継続」するか「解除」するかを選択できます。

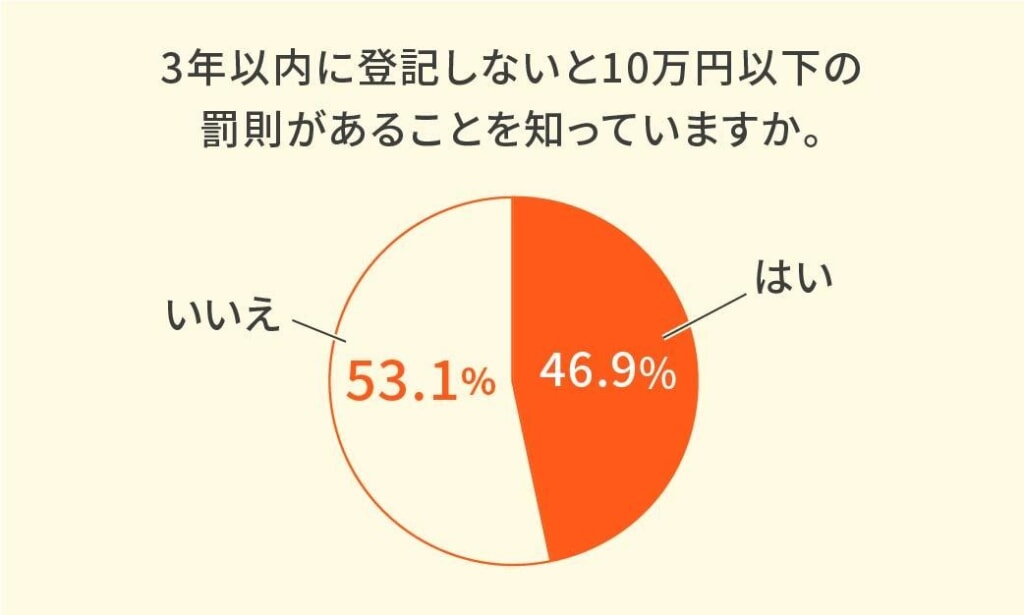

継続する場合、または解除する場合のどちらであっても、不動産の所有権移転登記と農業委員会への相続の届け出の手続きが必要です。

生産緑地の指定を解除したい場合は、これらの手続きの後に買取り申出を行うことになります。

2-1 生産緑地を継続するメリットと注意点

相続人が、生産緑地の買取り申出をしなかった場合には、生産緑地の指定は解除されず、相続後も生産緑地として継続して所有・管理していくことになります。

この場合、固定資産税は農地課税となり、相続税は納税猶予を選択できるなど、税金面での優遇措置が受けられます。

相続税の納税猶予については、先送りした相続税には利息がかかる点には注意が必要ですが、固定資産税の面での税金上のメリットは首都圏では100倍以上となります。

そのため、指定解除により増加する税負担をまかなえる収入が、その土地の開発や売却によって得られるような特別な事情のない限り、生産緑地を継続することが税金面では望ましいといえます。

継続の方法としては、自分自身で農業等を続ける以外にも、農地として他人に貸し付ける方法や、市民農園として公衆の利用のために貸し付ける方法も認められています。

相続時に買取り申出をしなかった場合は、次にその申出ができるのは、生産緑地を取得して農業等に従事する人の死亡時、または当初の生産緑地指定から30年(特定生産緑地の指定を受けている場合はその指定から10年)が経過した日になります。

2-2 生産緑地を解除するメリットと注意点

生産緑地はその主たる農業等従事者が死亡した場合、市町村に対して買い取り申出をすることができます。

また、市町村がこの申出に応じず、他の農業等希望者へのあっせんを行っても売買が成立しなかったときは、申出から3か月を経過すれば生産緑地法の制限が解除されて、その生産緑地の開発や売買が行えることになります。

生産緑地の指定が解除された農地に対しては、相続した生産緑地で農業等を続けなくてもよくなるというメリットがありますが、固定資産税は宅地並み課税となり、相続税の納税猶予も受けられなくなるため、税の負担が重くなります。

3. 生産緑地の相続税評価額の計算方法

生産緑地の評価額は、以下の算式で算定します。

生産緑地の評価額=その土地が生産緑地でないものとして評価した価額×[1−(1)または(2)の割合]

上記算式の(1)または(2)に入る数は、その生産緑地が買取りの申出をできるものかどうかにより決まります。具体的には以下のようになります。

(1)相続することになった時期に、まだ市区町村長に買取りの申出ができない生産緑地の場合、買取りの申出ができるようになるまでの期間に応じた割合は下記の表のとおりです。

|

課税時期から買取りの申出をすることができる日までの期間 |

割合 |

|---|---|

|

5年以下のもの |

10% |

|

5年を超え10年以下のもの |

15% |

|

10年を超え15年以下のもの |

20% |

|

15年を超え20年以下のもの |

25% |

|

20年を超え25年以下のもの |

30% |

|

25年を超え30年以下のもの |

35% |

(2)相続した時点で、市区町村長に買取りの申出を行っていた生産緑地や、30年を経過し買取りの申出ができる生産緑地の場合、控除される割合は5%になります。

4. 生産緑地の相続税を計算する際には「農地の納税猶予の特例」が適用できる

生産緑地の指定に係る土地が相続された場合、農地の納税猶予の特例が適用されます。

すなわち、相続人がその土地で農業を営むことを条件に、当該土地の農地としての評価額以上の相続税の支払いにつき、生産緑地指定解除がされるまでの間、先送りにできるという仕組みです。

一般宅地と農地の評価額の差は何百倍とあるため、生産緑地の相続税のほぼ全額が先送りにできるといえます。

5. 生産緑地はどのように相続する?相続の手続き方法

5-1 指定を継続する場合

指定を継続するには、①不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書を提出する方法によって所有権移転登記を行ったうえで、②農業委員会への相続の届出が必要です。

相続の届け出は、その農地のある市町村の農業委員会に対し、おおむね10か月以内に行う必要があります。

5-2 指定を解除する場合

生産緑地の指定を解除したい場合は、不動産の所有権移転登記と農業委員会への相続の届け出の手続きの後に買取り申出を行うことになります。

買取り申出は、①生産緑地が所在する市町村の農業委員会へ依頼して「主たる従事者証明書」を発行してもらう、②市町村に対して買取り申出を行うという流れで行います。

その申出から1か月以内に市町村が買取りを行わず、また他の農業希望者へのあっせんが行われても売買が成立しなかった場合には、申出から3か月経過後に生産緑地法の行為制限が解除されます。

5-3 指定の一部解除を受ける場合

生産緑地の指定解除は、原則として所有するすべての生産緑地について行われることになっていますが、市町村によってはその一部のみの解除を認めているところもあります。

ただし、残った生産緑地に相続税の納税猶予が継続して適用されるためには、指定を解除するのは、猶予適用農地等(生産緑地以外の農地等も含まれます。)全体の20%以下の面積でなければなりません。

これを超える場合は、全体について相続税の納税猶予が打ち切られ、猶予されていた税額を利子税とともに納付することになります。

また、指定解除後に残った面積が生産緑地指定の下限の面積を下回ることになる場合には、一部だけの解除は認められません。

5-4 農業を続けず売却する場合

上記2の指定の解除を受けた後、農業委員会に農地転用の届出を行って受理されれば、その土地で売買や開発が行えるようになります。

6. 生産緑地の相続税について相談したい場合は税理士にお任せ

今回は、生産緑地の相続税評価額の計算方法、猶予の特例や継続・解除の手続き方法について解説しました。

生産緑地には、固定資産税と相続税につきかなり大きな優遇が適用されるため、特別な事情のない限り生産緑地の指定を継続することが税金面で有利といえます。

一方で、生産緑地を所有する限り、さまざまな義務や行為制限を負うこととなります。

市街化区域に農地を所有されている方から土地を相続したときは、法律に従いその指定の継続・解除等の手続きをとらなければなりません。

税の手続きには期間制限があり、申告手続きも複雑なため、生産緑地の相続税についてお悩みの場合は、専門家である税理士にお任せ下さい。

遠藤秋乃

遠藤秋乃

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

この記事の執筆者:つぐなび編集部

この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。

この記事は、株式会社船井総合研究所が運営する「つぐなび」編集部が執筆をしています。

2020年04月のオープン以降、専門家監修のコラムを提供しています。また、相続のどのような内容にも対応することができるように

ご希望でエリアで司法書士・行政書士、税理士、弁護士を探すことができます。