お近くで相続に強い行政書士を探す

- 北海道東北

- 関東

- 中部

- 関西

- 中国四国

- 九州沖縄

- 北海道

- 青森県

- 岩手県

- 宮城県

- 秋田県

- 山形県

- 福島県

- 東京都

- 神奈川県

- 埼玉県

- 千葉県

- 茨城県

- 群馬県

- 栃木県

- 愛知県

- 岐阜県

- 静岡県

- 三重県

- 山梨県

- 新潟県

- 長野県

- 富山県

- 石川県

- 福井県

- 大阪府

- 兵庫県

- 京都府

- 滋賀県

- 奈良県

- 和歌山県

- 鳥取県

- 島根県

- 岡山県

- 広島県

- 山口県

- 徳島県

- 香川県

- 愛媛県

- 高知県

- 福岡県

- 佐賀県

- 長崎県

- 熊本県

- 大分県

- 宮崎県

- 鹿児島県

- 沖縄県

閉じる

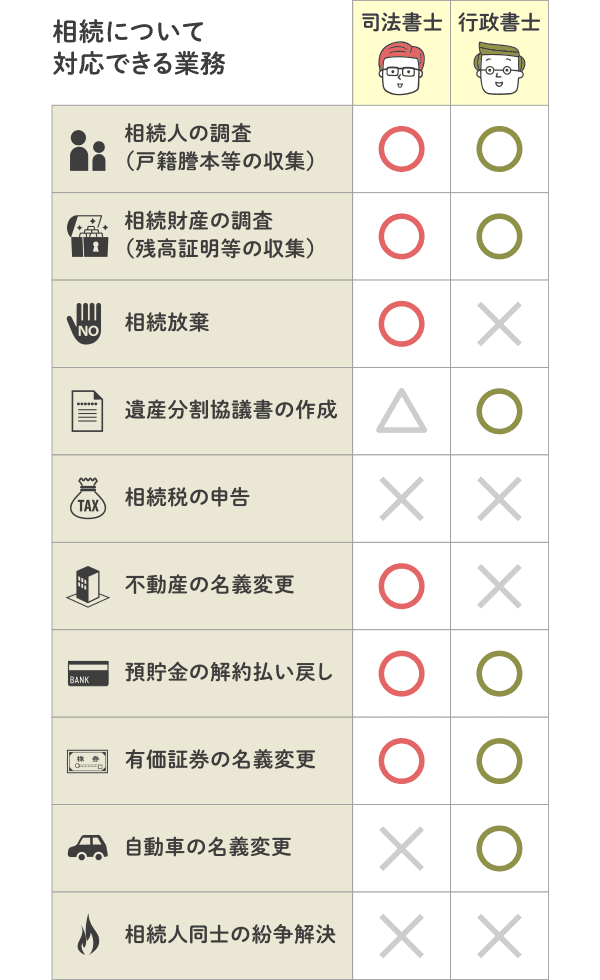

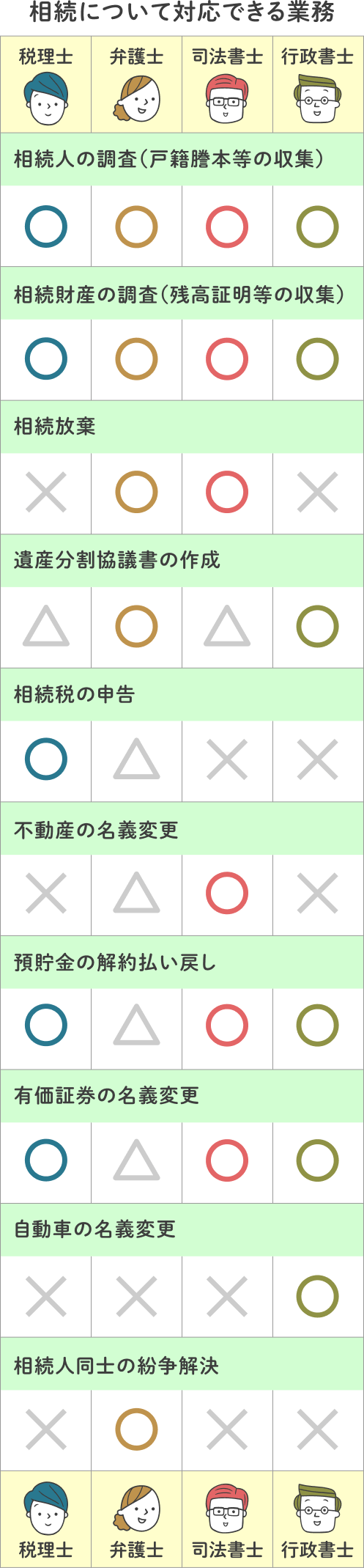

相続発生後に行わなくてはいけない相続手続きの多くを、司法書士・行政書士に依頼することができます。〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士・行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。

一部司法書士・行政書士どちらかしか行えない業務もありますが、相続に強い士業同士で連携していることが多いため、相続手続き全般を相談する場合にはどちらに相談しても良いでしょう。

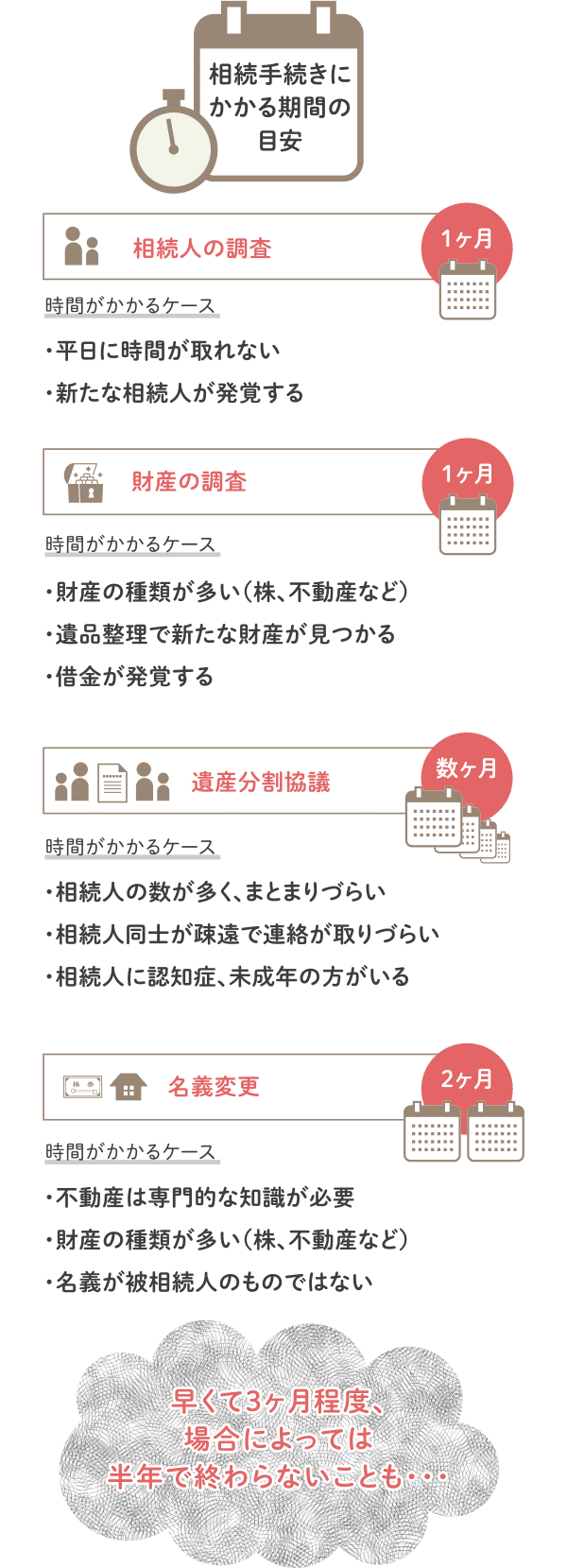

相続手続きは時間的に余裕のある方がやっても3か月、場合によっては半年以上かかることもあり、自分でやってみて途中で断念してしまう方も少なくありません。一日でも早く平穏な日常に戻れるよう、面倒で手間のかかる相続手続きは司法書士・行政書士に相談してみましょう。

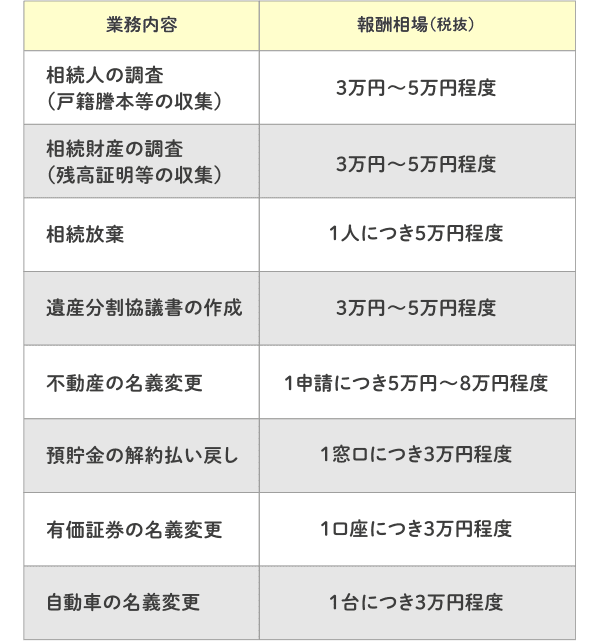

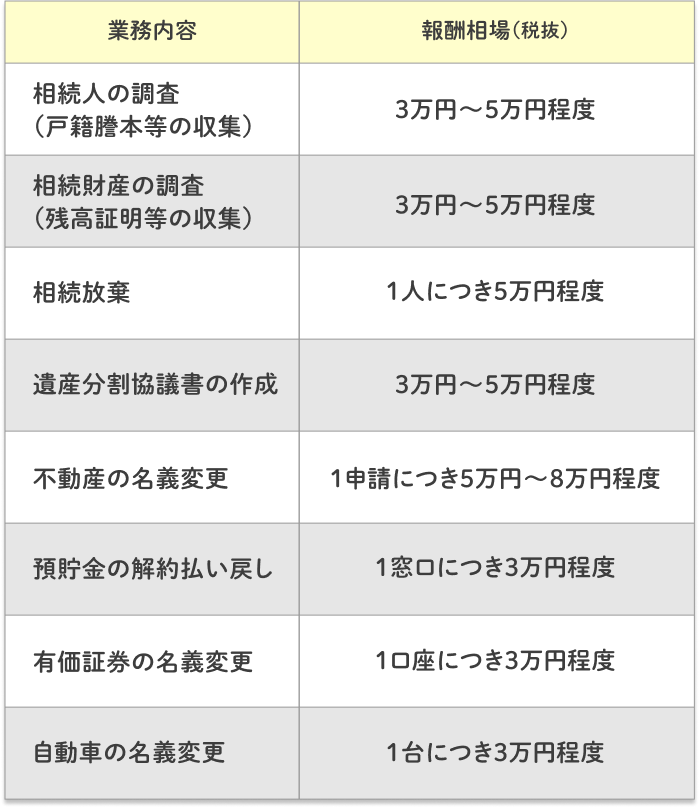

司法書士・行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。 相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。 ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い司法書士・行政書士探しのポイント」をお伝えしました。

専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。

あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

全45件中 1〜10件目を表示

並び順

業務内容

*初回相談無料*

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

※△:事前予約で時間外対応可

*初回相談無料*

営業時間

△は事前予約で対応可能

*初回相談無料*

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

△事前予約で対応可能

*初回相談無料*

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

△事前予約で対応可※営業時間外は要相談

*初回相談無料*

営業時間

※△:事前予約で対応可

営業時間

△土日祝は事前予約で対応可

行政書士は相続手続きのほとんどの業務を依頼することができます。例えば、下記のような主な相続での業務になります。

行政書士に上記の依頼をすることによって、確実でスピーディーに終わります。

行政書士は相続関連の手続きでできないことがいくつかあります。

できないこととして相続放棄の手続き、相続登記(不動産の名義変更手続き)が挙げられます。

また、相続税の申告と準確定申告手続きは税理士の独占業務となっています。相続手続き中に紛争が起こった場合は弁護士のみが解決できます。

具体的に税理士や弁護士、司法書士、行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。

〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

行政書士の相続手続き業務の中で、相談できる事項が分かったところで、次に気になるのが「実際にその業務を専門家に依頼したらいくらかかるのか」ということではないでしょうか。

下記に行政書士が行う主な相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。

ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

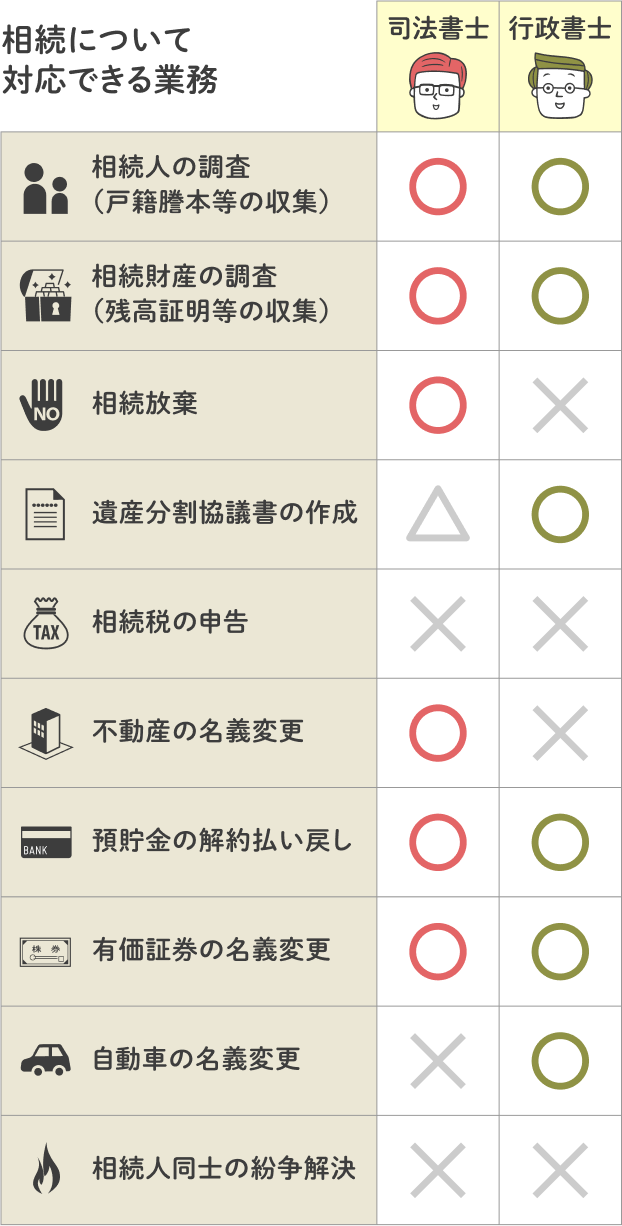

相続手続きの中で、司法書士・行政書士に依頼することについて、〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件や提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

相続税の申告は税理士、紛争解決は弁護士しか対応できない業務になりますが、司法書士、行政書士共にほとんどの相続手続きに対応できます。

一部司法書士にはできて行政書士にはできない業務があり、相続放棄や不動産の名義変更などがそれにあたります。これらの手続きが必要な場合は司法書士に依頼をしたほうが良いでしょう。

逆に、行政書士にできて司法書士にできないものとして自動車の名義変更があります。遺産分割協議書作成は行政書士のほうが得意な分野なので行政書士を頼ったほうが良いかもしれません。

行政書士に相続手続きを依頼するメリットとして、文書の作成など幅広い業務に対応できる点があります。

また、他の士業と比べて費用がリーズナブルに抑えられることもメリットの一つです。

家族が相続手続きについて協力的で、揉め事に発展する恐れがない場合には、行政書士に相談しながら進めて、一部、行政書士では対応できない不動産の名義変更などは司法書士に依頼するのもよいでしょう。

行政書士に依頼するデメリットは、いくつか対応できない業務があることです。

また、自分で手続きを行うのと比べて費用がかかるのもデメリットとしてあげられるでしょう。しかし相続手続きを自分で行うのは非常に難しいです。

役所は平日の昼間しか開いていないため、仕事などで忙しい人は時間の確保に苦労します。また手続き自体も複雑で難しいため、学ぶ必要性も生じます。

時間・手間などをトータルで考えると、費用が掛かってでも行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

相続のサポートをしてくれる専門家は複数資格ありますが、それぞれ主な担当分野があります。

行政書士・司法書士は主に相続の手続き全般(司法書士は特に不動産の手続き)が担当分野です。

税理士は相続税申告や相続税対策、弁護士は相続トラブルの解決です。

まずはあなたの主な相談事項が何に該当するかで探すべき専門家の種類を絞りましょう。

各専門家には主な担当分野があり、他の専門家の担当分野にも配慮ができるかで、相続手続き全体が円滑に運ぶかどうかが決まってきます。

あなたが依頼したい内容や気になっていることはもちろん、今置かれている相続の状況を正しく整理してくれ、自身の業務範囲で何ができるか、他の専門家も協力して何ができるか、相続の全体像を踏まえた提案ができる専門家は信頼がおけるでしょう。

遺産相続はお金の問題や人間関係の問題、心の問題といった数多くの問題が絡み合った分野であり、相談者に寄り添ったオーダーメイドな提案が求められます。

そのため、あなたが「この人には安心して相談できる」と思えるような方でないと、根本的な悩みの解決は難しいでしょう。

また、相続は複雑で専門用語も多いため、一般の方にでも易しい言葉づかいで理解できるまで、丁寧に説明をしてくれる専門家が相談には適しています。

解決件数が多いほど、相続業務におけるノウハウを蓄積できていると考えられます。また相続はなにかとアクシデントに見舞われがちな分野です。

こうした『複雑な相続』の経験が豊富な専門家が良いでしょう。

事務所ページに掲載されている解決事例にあなたの状況と近しい事例が掲載されていれば、より安心して相談できます。

事務所ページに掲載されている料金体系が明瞭であると、相談前にある程度依頼内容と依頼時にかかる料金のイメージがつきやすく安心です。

また、相談時に依頼した場合の事前見積もりを出してくれるかどうか、その見積もりから金額が上下する条件まで詳しく説明があれば、料金面で不満を抱えることはないでしょう。

遺産分割協議書の正確な作成は相続手続きにおいて非常に重要です。作成ミスを防ぐためには、やはりプロの行政書士に依頼するのがよいでしょう。

行政書士は、遺産分割に関する法律的知識を有しており、適切な書類の作成をサポートします。

行政書士に依頼できる業務範囲を理解し、あなたの相続案件に適した専門家を選択することが重要です。

また、依頼前にサービス内容と費用について十分に確認し、合意することが望ましいです。

行政書士は、相続に伴う様々な申請手続き、例えば相続放棄の手続き、相続による車両の名義変更、相続不動産の固定資産税関連の手続き、銀行口座の相続手続きのサポートなどを行うことができます。

相続に関する実績や経験、専門性を重視して選ぶことが重要です。

初回相談での対応や、相談者の疑問に対して明確でわかりやすい説明をしてくれるかどうかもポイントです。

また、口コミや評判、解決事例数も参考になります。

現代では、電話やメール、オンライン会議などを利用して遠方にいる行政書士とも十分なコミュニケーションが取れます。

しかし、書類のやり取りには郵送や電子提出が必要になることがあるので、その方法についても事前に確認しておきましょう。

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。

現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。

「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。

・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。

・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。

・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。

・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。

・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。

・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。

・情報収集モジュール等に関する通知・公表

当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。

当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】

TETORI

【送信される情報の内容】

https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user

【情報送信先となる者の名称】

グルービーモバイル株式会社

【当社の情報の利用目的】

サイト分析

【送信先での情報の利用目的】

https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる