東京都江戸川区にある事務所が解決した事例

司法書士行政書士きりがや事務所の相続登記に関する解決事例

相談前

父親が亡くなり、不動産の名義を変更しようとしていましたが、書類を整えた段階で、面倒になってしまい放置してしまいました。相続関係は複雑ではありませんが、「相続登記義務化」のこともあり、早く解決したいので登記の依頼をお願いしたいとのことでした。

相談後

受任させていただき、戸籍はほとんど揃えていたので、こちらは、「相続登記サポートプランで対応させていただきました。おかげさまで書類の捺印等もスムーズに行き、登記申請も完成しました。お客様もホッとした様子で当事務所で依頼を受けて安心した状況でした。

この事務所の詳細を見る

税理士法人根本税理士事務所の遺産分割に関する解決事例

遺産分割

もめてしまって相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わないケース

相談前

平成31年1月15日に山本一郎様(父)がお亡くなりになりました。

相続人は、妻と長男と長女、そして、山本一郎さんには別れた前妻との子供A子さんがいました。

被相続人:山本一郎

相続人:母、長男、長女、A子さん

当然A子さんにも相続する権利があるので、この場合の法定相続分は、母1/2、長男、長女、A子さんは、各1/6です。

主な財産は、父、母、長男で同居していた自宅の土地と建物(時価8,000万円)そして、預金1,000万円です。

A子さんにも1/6(約1,500万円)の権利があります。

長女の方は、家を出て余裕がある暮らしをしていたので、「実家の土地と建物は、お母さんとお兄ちゃんに必要なものだから」と権利を主張しませんでしたが、A子さんは1/6の権利を主張しました。

これはこれで当然の主張なので、母と長男がなんとかお金を工面して、穏便に話合おうとしたところ、少しの話のもつれからA子さんが突然弁護士さんに依頼していまいました。

こうなると、母と長男側の方も自分ですべて対応するのが難しくなります。

結果として、こちら側の弁護士さんに依頼することになりました。

相談後

相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署に提出し、いったん多くの相続税を納めて頂きました。

この場合の3年以内とは、当初の相続税の申告期限である令和1年11月15日から3年以内である令和4年11月15日になります。

この間、当事務所はある程度の頻度でお客様と連絡を取り、協議の進捗と日付の管理を行いました。

そして、相当期間が経過した令和4年2月1日、ついに話し合いにより遺産分割が確定しました。

その内容は、実家の土地と建物を含めたすべての遺産を長男が相続する代わりに、長男がA子さんに代償金1,200万円を支払うというものでした。

遺産分割が完了したので、当初の相続税申告書の修正を行います。

同居している長男が実家を相続したので、「小規模宅地等の特例」の適用ができます。

税務署に「更正の請求書」を提出し、相続人全員に当初納めた相続税が還付されました。

このように遺産分割が難航してしまった場合でも、適正な判断や手続きにより、良い結末を迎えることができます。

(注)当事務所の実際の取扱い事例に基づいていますが、文中の名前、日付、金額等はすべて架空のものです。

この事務所の詳細を見る

税理士法人根本税理士事務所の相続税申告に関する解決事例

相続税申告

相談時期が遅れてしまい、申告期限に間に合いそうもないケース

相談前

令和2年12月18日に佐藤和子様(母)がお亡くなりになりました。

被相続人:佐藤和子

相続人:長女

申告期限:令和3年10月18日

相談日:令和3年9月25日

主な財産は、ご自宅の不動産と預貯金等で、基礎控除額の3,600万円は超えることが確実であるため、申告期限までに申告と納税を行わなければなりませんが、相談日が申告期限まで約3週間という時期であったため、とても間に合いそうにありません。

申告期限後の申告書提出となった場合は、延滞税や無申告加算税といったペナルティを課されてしまうことがあるため、大変にお困りになった様子で当事務所にご来所されました

相談後

急ぎ作業に取り掛かり、すべての申告準備が整ったのが、令和3年12月10日ころでした。そして、適切に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申告書一式と併せて提出し、後日、税務署から期限延長を認める旨の報告を受けることにより、正式に期限内申告書として取り扱われることが確定し、ご相談者様に安心していただきました。

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」は、然るべき理由がなければ提出することができませんが、新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、令和2年4月以降は、「新型コロナウイルスの影響により~」という理由については、原則として個別延長申請が認められることとなりました。

当事務所では、相談者からの事前ヒアリングをしっかりと行った結果、申告期限に間に合わないこととなる主たる理由が新型コロナウイルスの影響によるものと判断できた場合に限り、適切に個別の期限延長手続きを行い、相談者にご安心いただいております。

(注)当事務所の実際の取扱い事例を基づいていますが、文中の名前、日付、金額等はすべて架空のものです。

この事務所の詳細を見る

税理士法人根本税理士事務所の遺産分割に関する解決事例

遺産分割

不仲な相続人と不動産を共有してしまったケース

相談前

2月に税務花子さん(母)が亡くなりました。相続人は、長男の一郎さんと次男の裕二さんです。そして、一郎さんと裕二さんは仲が良くありません。

今回の主な遺産は「江戸川区にあるA土地」と「葛飾区にあるB土地」です。

A土地とB土地の所有者は誰かというと、両方の土地とも、花子さん1/2、一郎さん1/4、裕二さん1/4です。

これは、過去に父である税務太郎さんの相続の時に、法定相続分通りに相続したため、このような持ち分になっていました。

今回の花子さんの相続では、江戸川区のA土地は一郎さんが相続し、葛飾区のB土地は、裕二さんが相続することで遺産分割が決定しましたが、このままでは、江戸川区のA土地は、3/4が一郎さん名義、1/4が裕二さん名義となってしまい、葛飾区のB土地については、この逆の状態になってしまいます。

「なんとか不仲な相続人との共有を解消できないものでしょうか?」とご相談と受けました。

相談後

「所得税法58条の固定資産の交換の場合の課税の特例」を提案させて頂きました。

こちらは、時価の差額が少ない、同じ種類の不動産を交換した場合は、もともとその不動産を所有していたことと実質的に変わらないため、譲渡所得の課税を見送れる制度です。

今回は対象となる資産が、江戸川区と葛飾区のほぼ同じ価格の土地(更地)だったので、うまく「固定資産の交換の場合の課税の特例」を適用することが出来て、課税されることなく、共有を解消することが出来ました。

この事務所の詳細を見る

税理士法人根本税理士事務所の相続手続きに関する解決事例

相続手続き

「共有」で相続した場合と「分筆」して相続したケース

相談前

甲さん(父)を亡くされ、相談にいらしたAさん(長男)とBさん(長女)。

甲さんが残した主な財産は、現預金のほか、市川市の土地でした。

この土地には、2つの建物が建っています。1つは、甲さんとAさんが居住している建物です。

(所有者は甲さん)もう1つは、Bさんの家族(Bさんの旦那さんと子供)が居住している建物です。

(所有者はBさん) 当初相談にいらして頂いたときは、土地について各1/2の割合による「共有」で相続する方向で検討をされていました。

相談後

当事務所のご提案として、共有で相続をするとトラブルの種になりやすいこと、そして「共有」で相続する場合と、 「分筆」してそれぞれ相続する場合とでは、小規模宅地の特例の適用の受けられる面積が異なり、税額に差が出ることをお伝えしました。

ご検討して頂いた結果、分筆をして相続することになりました。

この事務所の詳細を見る

東京都江戸川区で相続関連の依頼をするのは、誰にすべき?

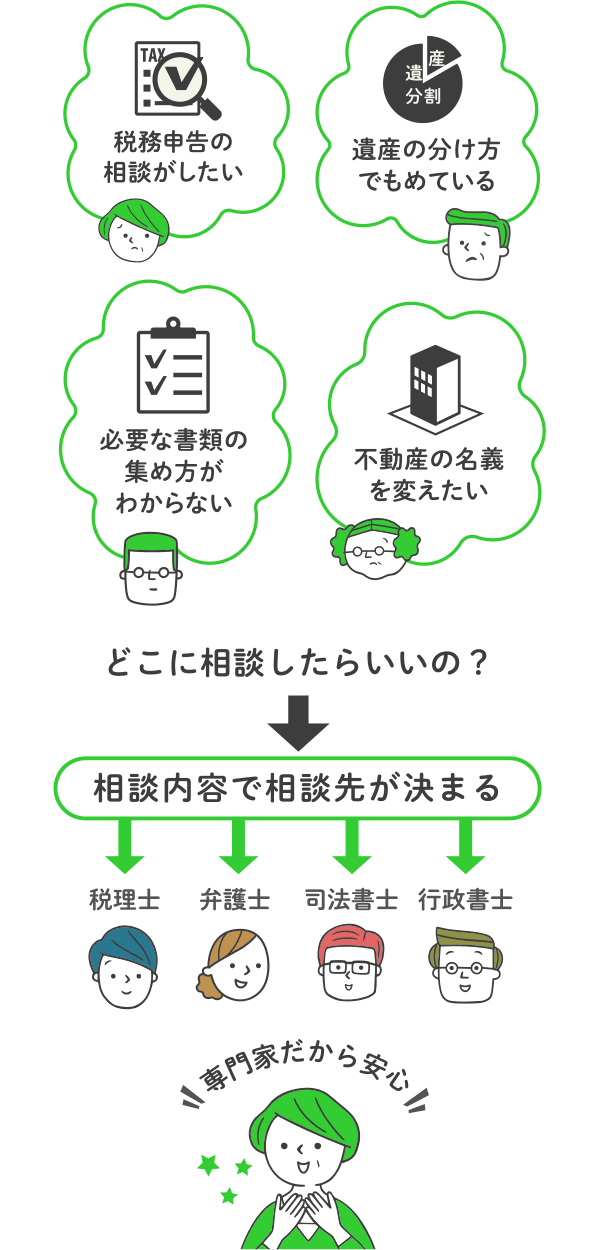

相続が発生した際に、「誰に相続の悩みを相談しよう?」と相談先を探される方は多いでしょう。相続の主な相談先は、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家があげられます。

これらの専門家には各々の得意とする分野がありますので、あなたの相続の悩みをスッキリ解消するためには、

「自分が相続業務の中でなにを相談したいか」をはっきりさせておく必要があります。

大きく分けると、①相続税が発生する場合、②遺産の分け方でもめている場合、③それ以外の手続きのサポートが必要な場合、で分けられます。

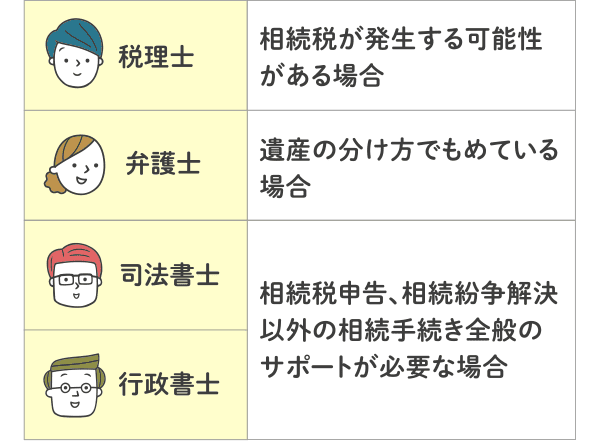

| 士業 |

内容 |

| 税理士 |

相続税が発生する可能性がある |

| 弁護士 |

遺産の分け方で揉めている場合 |

| 司法書士 |

相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |

| 行政書士 |

相続税申告・相続紛争解決以外の相続手続き全般のサポートが必要な場合 |

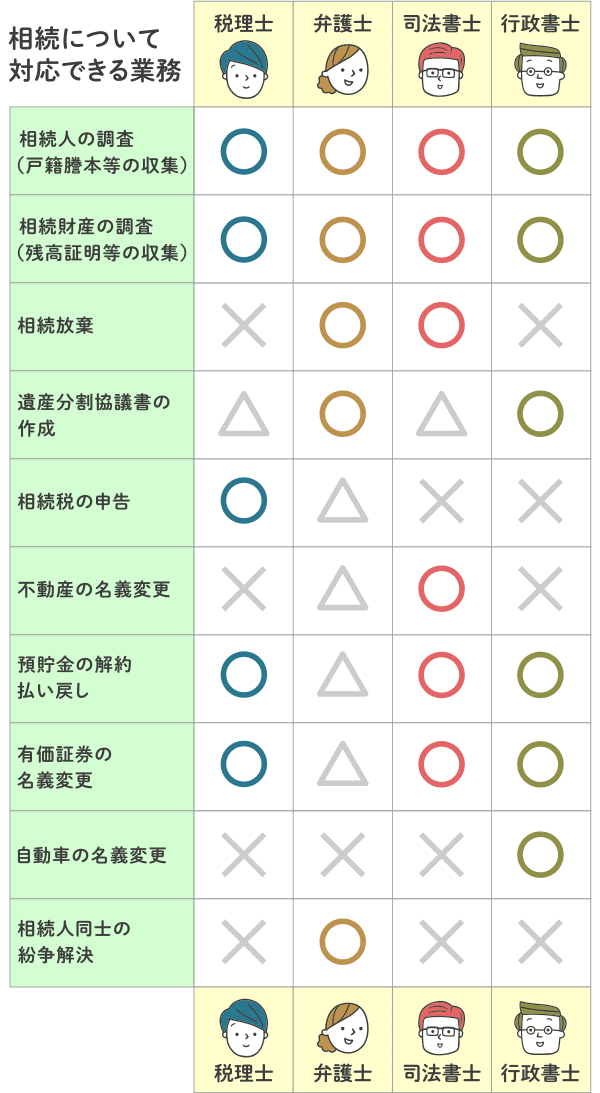

また具体的に税理士・弁護士・司法書士・行政書士が相続について対応できる業務内容について表にまとめましたので、参考にしてみてください。

〇は主に対応できる業務、△は対応できるが条件があったり、提携先に委託することが多い業務、×は対応できない業務になります。

| |

税理士 |

弁護士 |

司法書士 |

行政書士 |

| 相続人の調査 |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

| 相続財産調査 |

〇 |

〇 |

〇 |

〇 |

| 相続放棄 |

× |

〇 |

〇 |

× |

| 遺産分割協議書作成 |

△ |

〇 |

△ |

〇 |

| 相続税の申告 |

〇 |

△ |

× |

× |

| 不動産の名義変更 |

× |

△ |

〇 |

× |

| 預貯金の解約払い戻し |

〇 |

△ |

〇 |

〇 |

| 有価証券の名義変更 |

〇 |

△ |

〇 |

〇 |

| 自動車の名義変更 |

× |

× |

× |

〇 |

| 相続人同士の紛争解決 |

× |

× |

〇 |

× |

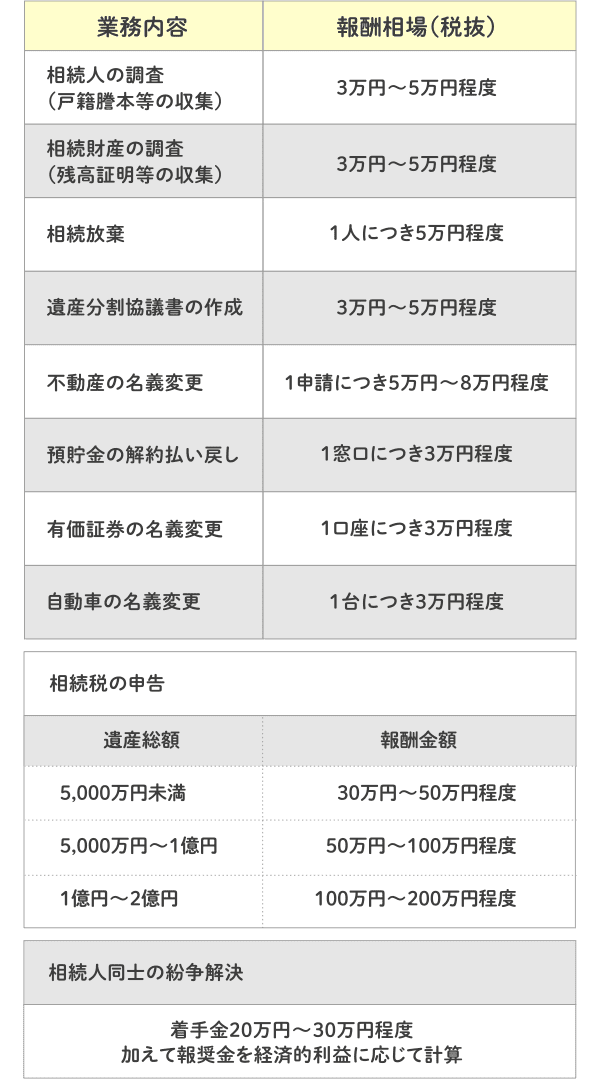

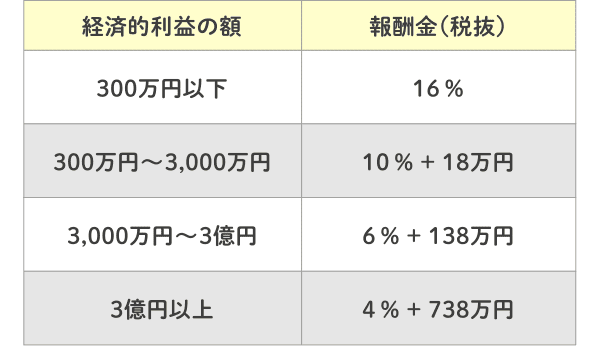

東京都江戸川区で相続を依頼した際の費用相場は?

下記に相続業務の報酬相場についてまとめました。相続は各家庭によって状況も変わりますので、下記の相場がそのまま当てはまらない場合もあります。ただ、これから相談先を探すうえで、ある程度の相場感を抑えておくことは大事なことですので、参考にしてみてください。

| 業務内容 |

報酬相場(税抜き) |

相続人の調査

(戸籍謄本等の収集) |

3~5万円程度 |

相続財産調査

(残高証明書等の収集) |

3~5万円程度 |

| 相続放棄 |

1人につき5万円程度 |

| 遺産分割協議書作成 |

3~5万円程度 |

| 相続税の申告 |

遺産総額

■5,000万円未満

30~50万円程度

■5,000万円~1億円

50~100万円程度

■1億~2億円

100~200万円程度 |

| 不動産の名義変更 |

1申請につき5万~8万円程度 |

| 預貯金の解約払い戻し |

1申請につき3万円程度 |

| 有価証券の名義変更 |

1申請につき3万円程度 |

| 相続人同士の紛争解決 |

着手金20~30万円程度

加えて報奨金を経済的利益に応じて計算 |

士業毎の相続を依頼する際のメリット・デメリット

弁護士、税理士、司法書士、行政書士など士業によって、相続を依頼した際のメリット・デメリットをご紹介します。

それぞれ一長一短ですが、弁護士は対応している範囲が4つの士業の中でも一番幅広く対応できます。

ただデメリットとして報酬相場が高いというデメリットがあります。税理士は税務関係に関しては最もたけており信頼して依頼することができます。ただ、相続税に関して強くない税理士も一定数おり、見極めが重要になってきます。

司法書士・行政書士は対応している分野が被っている部分が多いです。どちらも幅広く対応できますが、対応出来ない分野に関しては他の士業と協力して解決していくことがあります。

| 士業 |

メリット |

デメリット |

| 税理士 |

・生前対策、贈与税申告をできる

土地評価や財産評価などを「正確」にできる

追徴課税を受ける可能性が下がる

適切な控除

特例で税金を抑えられるなど |

・税理士への報酬が発生する

相続税に強くない税理士も一定数存在する |

| 弁護士 |

・「本人の代理人として活動できること」→他士業にはない最大のメリット

書類作成

名義変更の簡単~複雑な手続きなど全般を任せられるなど |

・報酬の相場がほかの士業に比べて高い

相続に関する紛争が激化する可能性など |

| 司法書士 |

・複雑な手続きを代行してくれる

正確な相続手続きが行える |

・司法書士への報酬が発生する |

| 行政書士 |

・幅広い業務に対応できる

費用がリーズナブル |

・行政書士への報酬が発生する |

東京都の相続の実態

東京都の令和3年の遺産分割事件数

遺産分割事件というのは相続人同士で遺産分割の話し合いを行ったが意見が対立してしまい、解決することができず家庭裁判所に申し立てられた事件を指します。東京都における令和3年度の遺産分割事件の申し立ては1585件でした。令和2年の1334件と比べると251件増加しました。令和3年の遺産分割事件の全国平均は240件でしたので、東京都での遺産における揉め事の発生傾向は多いことがわかります。基本的に遺産分割事件は裁判所の判断を仰ぎ問題解決を目指すのですが、「遺産分割協議書」の作成や弁護士などの相続トラブル解決の専門家を交えた話合いで解決する可能性もあります。

東京都の家庭裁判所における令和3年遺言書の検認件数は?

遺言書を保管しているまたは発見した相続人は、遺言者が亡くなったあと速やかに遺言書の検認請求を家庭裁判所で行う必要があります。令和3年の東京都での遺言書検認請求(家庭裁判所)の件数は3240件でした。

しかし、この遺言書検認請求の数と127649件という令和3年度の東京都での死亡者数を比べると、遺言書制度を知っていても、実際に遺言書を作成する人がとても少ないことがわかります。遺言書は相続トラブルの発生を防ぐための1つの生前対策ですので問題が起こる可能性がある場合や相続問題が不安な方は遺言書作成をおすすめします。

参照データ:

裁判所『令和3年 司法統計年報』,

裁判所『令和2年 司法統計年報』

相続を無料で相談できるところはある??

いきなりお金を払って依頼をすることに抵抗を感じている方には、以下にまとめた無料相談ができる場所で自分がいまどういった状況に置かれているか?を法的な観点からアドバイスしてもらうといいでしょう。

■法テラス

法テラスでは弁護士・司法書士等による口頭での法的助言とし、一回の相談時間は30分程度を目安として無料相談に乗ってくれる制度があります。相談の結果、依頼したい場合は次のステップに進むことができ、相談だけで終わっても、もちろん問題ありません。

ただし、相談するには一定の条件(収入等が一定以下である)があります。

法テラス・無料相談サポート

■区役所・市役所などの法律相談所

対応は自治体によって異なりますが、30分程度の無料相談ができるところが多いです。時間や曜日が決まっているところが多く、予約か先着かは自治体によって大きく異なります。一度ご自身のお住まいの自治体の対応を確認してみることをお勧めします。

■士業事務所の無料相談を利用してみる

事務所によっては初回の相談を無料でしてくれる事務所が多数あります。直接事務所にいくことが難しくてもオンラインでの対応などをしている事務所も多数あります。

経験値豊富な先生が在籍している事務所も多数あり、安心して相談することができます。

相続の専門家を選ぶ時のポイントは?

相続の相談先として、相続手続き全般の相続相談なら司法書士、相続税の相続相談なら税理士、相続トラブルの相続相談なら弁護士と、相続によっても相談する相続の分野について最適な相続の相談先は異なります。ここでは士業の種類を問わず、相続相談先を選ぶ際のポイントをお伝えします。

■実績がどのくらいあるか?

相続相談の対象となる相談を受け付けている士業は相続のみを業務として行うわけではありません。また、相続を得意領域としているか、相続の相談スキルや相続に関する実務のノウハウが蓄積されているかは相続分野以外の経験年数では測れません。その際には各士業の相続関連の相談実績や相談後の相続案件の解決実績の数を重視してみると良いでしょう。相談前や相談時に確認することがおすすめです。

■相談時に相続手続き全体を考慮した相続に関する提案をしてくれるか

相続の相談先を選ぶ上で、相続全体を包括した相談・提案をしてくれる事務所に相続相談するのが良いでしょう。例えば司法書士なら相続手続きだけではなく、相続税についても相続相談できる。弁護士なら相続トラブルだけではなく、相続登記などの相続手続きについても相続相談できるといったように、その士業が担当する主な相続業務以外のことまで相続の相談に乗ってくれて、相続全体を包括した提案をしてくれる士業に相続相談をしてみると良いでしょう。無料相談を受け付けている場合もあるため、まずは相談をしてみることがおすすめです。

■相談時に相続の難しい用語も丁寧に説明してくれる

相続の知識に乏しい相談者側は、相続手続きに馴染みのないケースが大半であるため、相続について相談する時には士業にとっては知っていて当然である相続の知識も相談者側は持っていないことがほとんどです。相続について相談する際に相続手続きの流れや専門用語などを分かりやすく丁寧に説明して相続相談に対応してくれるかどうかも、相続の相談先を選ぶ際に重要なポイントです。相談時に分かりやすく説明してくれたかを基準に相談先を選びましょう。

・相続相談時にできないことはできないと答えられるかどうか

各士業には相続における独占業務や主たる業務が存在します。その専門家だけでは対応できない相続業務も存在するため、相続相談内容に対して曖昧な回答はせず、該当する相続手続きの対応の可否について明確な回答が相続相談時に得られるかどうか確認しましょう。またそのような場合は相談先に対して紹介先に相続や相続相談に強い関連士業事務所を持っているかどうかも相続相談時に確認すると良いでしょう。

■相続相談は無料か、土日や平日夜間でも相続相談できるか

相談日時として、土日や平日夜間しか時間が確保できない場合には、そのような日時でも事務所への相続相談が対応可能かどうか確認しましょう。また初回の相続相談料については事務所によって無料相談と有料相談のどちらのケースもありますが、一概にどちらに相続相談すべきかは言えません。有料の相続相談か無料の相続相談かどうかだけで判断せずに、相続相談先の選択肢を広げて相続相談を検討することをお勧めします。

■相談はオンラインで実施しているか

仕事や育児で事務所へ直接来所し、相続相談することが難しい場合には、zoomなどを利用したオンラインでの相続相談が可能な事務所を探してみるのも良いでしょう。相続相談時にオンライン相続相談が可能な事務所であれば、相談後に正式に相談した後でも打合せや相談をオンラインで実施することが可能な場合があるので、ご自宅の近くには相続や相続相談に強そうな事務所がなくて相談しづらい場合、少し遠方でも相続相談に強い事務所を選び、初回の相続相談に加えて相談後の打合せもオンラインで実施する等、相続の相談先の幅を拡げることができます。

東京都江戸川区の相続に関連する公的機関の情報

年金事務所に関連した相続情報

年金事務所とは日本年金機構という組織が運営する年金相談をはじめとした年金の対人業務を行う事務所です。亡くなられた方が年金を受給していた場合、遺族は年金事務所へ受給者死亡届を提出する必要があります。また、未支給年金を受け取りたいのであれば、未支給年金請求届けを提出することになります。この受給者死亡届の提出が遅れると年金の不正受給が発生し、余分に受け取った年金を返金することになります。このようなトラブルを防ぐためにも速やかに書類の提出を行うようにしましょう。

江戸川年金事務所:〒132-8502 東京都江戸川区中央3-4-24

法テラスに関連した相続情報

法テラスとは正式名称を日本司法支援センターといい、日常的に起こる法的トラブルの解決のために国によって設立された機関です。相続問題も法的トラブルに含まれており、法テラスで無料の相続相談や事務所の紹介をしてもらえたりします。また法テラスでは弁護士、司法書士の費用問題を解決するため費用の立替制度を用意しています。この制度を利用するにはいくつかの条件がありますが、相続問題の弁護士、司法書士費用で心配がある場合は一度法テラスで相談をしてみることをおすすめします。

法テラス東京:〒160-0023 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F

区役所に関連した相続情報

区役所では相続手続きの必要書類である戸籍謄本類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)、印鑑登録証明書、住民票の写しを取得することができます。これらの書類は窓口で申請することも可能ですが、区役所によっては郵送申請やコンビニでの取得、マイナンバーカードなどを利用して交付申請できる場合があります。細かい書類の取得方法については各区役所のホームページなどで確認するようにしましょう。また区役所では法律に関する相談窓口を設けていることが多いので相続相談するために区役所の相談窓口を利用することもできます。

江戸川区役所:〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号

公証役場に関連した相続情報

日常生活では全く関わることのない公証役場ですが、相続となるといくつか関わる機会が出てきます。例えば、公正証書遺言、任意後見契約、家族信託契約、死後事務委任契約などで公証役場にお世話になります。公証役場は生前に準備する相続に関係する書類や契約に信頼性を持たせることができる役場です。特に公証役場で作成と保管ができる公正証書遺言は公証人の立ち合いのもとで作成されるので信頼性の高い遺言書となり後の相続争いを防ぐことができます。

小岩公証役場:〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階

都道府県税事務所に関連した相続情報

都道府県税事務所とは税務署とは異なり、都道府県で発生する税金を管理している役場です。被相続人が亡くなった後、相続人は税事務所に相続人代表者指定届を提出することがあります。これは被相続人が所有していた不動産にかかる固定資産税や都市計画税の通知を複数いる相続人の内だれが受け取るかを指定するものです。この書類は提出が義務づけられてはいませんが、法定相続人全員に納税通知が届くのを防ぎたいのであれば提出しましょう。税事務所では地方税に関する相談が可能なので分からないことがあれば気軽に相談しましょう。

江戸川都税事務所:〒132-8551 江戸川区中央4-24-19

税務署に関連した相続情報

税務署では相続税の申請や納税を行うことになります。相続税申請書の受け取りと記入後の提出は税務署の窓口へ行くのが一般的です。他にも相続税について分からないことがあれば税務署内にある相談窓口や電話での無料相談が可能です。相続税申告後、その申告にミスがないかの確認も税務署が行います。もしミスが発覚すれば税務署からペナルティとして課税されることがあるので税務署での相続手続きは慎重に進めていく必要があります。

江戸川北税務署:〒132-8668 江戸川区平井1丁目16番11号,

江戸川南税務署:〒134-8567 江戸川区清新町2丁目3番13号

法務局に関連した相続情報

法務局は登記所と呼ばれることもあるのですが一般的には馴染みのない役場です。法務局では登記、国籍、戸籍、公証等の事務処理を中心に行っています。相続が発生すると相続人は相続登記を行わなくてはいけないので不動産の調査や相続登記の手続きで法務局と関わることが多くなります。他にも遺言所の保管などを行っており相続でお世話になる機会が多い役場の一つといえます。法務局で発行することができる法定相続情報一覧図を入手できれば相続登記などの手続きが楽になるので可能であれば取得することをお勧めします。

江戸川出張所:〒132-8585 江戸川区中央1丁目16番2号

家庭裁判所に関連した相続情報

家庭裁判所では遺言書の検認、遺産分割の調停、遺産分割の審判、遺留分の調停、成年後見人の選任、相続放棄などを行うことができます。調停や審判は遺産相続において相続人同士での話し合いに決着がつかない時に裁判所から解決策を提案してもらい相続の円満な解決ができるようにする手続きを指します。一方、相続放棄や成年後見人の選任は裁判所の力を借りて権利の所在を明らかにすることができます。これらの手続きには期限があるものがあるので注意が必要です。

東京家庭裁判所:〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2

弁護士会に関連した相続情報

弁護士会とは弁護士法によって定められた組織であり、弁護士や弁護士法人の指導、連絡、監督を行う目的で運営されています。一般人向けの役割としては法的トラブルの解決などの支援や法的な知識を共有する場を設けたりしています。相続について悩みがあれば弁護士会で無料相談をすることが可能ですし、弁護士会から弁護士事務所を紹介してもらうことができます。電話での無料相談や定期的に開催される相談会に参加するという相談方法があります。

東京弁護士会:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階,

第一東京弁護士会:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3,

第二東京弁護士会:〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館9F

税理士会に関連した相続情報

税理士会は税理士の指導、管理、指揮をしている組織です。税金に関する業務、社会保障やマイナンバー制度、中小企業支援さらに成年後見支援センターの運営など様々な業務を行っています。相続においては相続税に関する無料相談を行うことが可能です。相談時間は約30分ほどとなっており、相続税に関する簡単な質問が可能です。しかし申請書の作成に関する相談はできません。ですので基礎的な相続の疑問解決や税理士選びの際に税理士会を活用することをおすすめします。

東京税理士会 江戸川北支部:〒132-0035 東京都江戸川区平井4丁目2−24,

東京税理士会:〒151-8568 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館

司法書士会に関連した相続情報

司法書士会とは司法書士が行う業務の改善と進歩を図るとともに司法書士の指導及び連絡を行うことを目的とした組織です。司法書士会には司法を一般的にするという目的があるので相続で司法書士に依頼するべきことや相続手続きの簡単な質問に対して回答を得ることができます。電話での相談も可能ですし、司法書士会によっては窓口での相談ができます。特別相談会などが開催されることがあるので事前に司法書士会のホームページなどで調べるようにしましょう。

東京司法書士会:〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4−37 司法書士会館 2階

行政書士会に関連した相続情報

行政書士会は行政書士の業務の改善と進歩を図るために彼らを指導したり連絡するといった業務を行う組織です。行政書士は遺言や遺産分割協議書など相続手続きに必要な書類の作成を支援することができるので、それらに関する質問や相談をすることができます。定期的に無料相談会を開催しており、行政書士と直接話すことができます。ただし予約が必要な場合があるので事前に近くの行政書士会のホームページなどをチェックするようにしましょう。

東京都行政書士会江戸川支部:〒132-0011 東京都江戸川区瑞江1丁目19−11,

東京行政書士会:〒150-0045 東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス4階