お近くで相続に強い税理士を探す

- 北海道東北

- 関東

- 中部

- 関西

- 中国四国

- 九州沖縄

- 北海道

- 青森県

- 岩手県

- 宮城県

- 秋田県

- 山形県

- 福島県

- 東京都

- 神奈川県

- 埼玉県

- 千葉県

- 茨城県

- 群馬県

- 栃木県

- 愛知県

- 岐阜県

- 静岡県

- 三重県

- 山梨県

- 新潟県

- 長野県

- 富山県

- 石川県

- 福井県

- 大阪府

- 兵庫県

- 京都府

- 滋賀県

- 奈良県

- 和歌山県

- 鳥取県

- 島根県

- 岡山県

- 広島県

- 山口県

- 徳島県

- 香川県

- 愛媛県

- 高知県

- 福岡県

- 佐賀県

- 長崎県

- 熊本県

- 大分県

- 宮崎県

- 鹿児島県

- 沖縄県

閉じる

相続が発生した際に、貯金がある程度あったり、自宅の不動産があったりすると「自分は相続税の対象?もし対象ならいくら払わないといけないの?」と心配になることでしょう。

ここでは複雑な相続税の計算を分かりやすくお伝えいたします。あくまで概算になりますので、詳しい相続税額の計算や相続税の申告手続きについては、掲載の税理士にご相談ください。

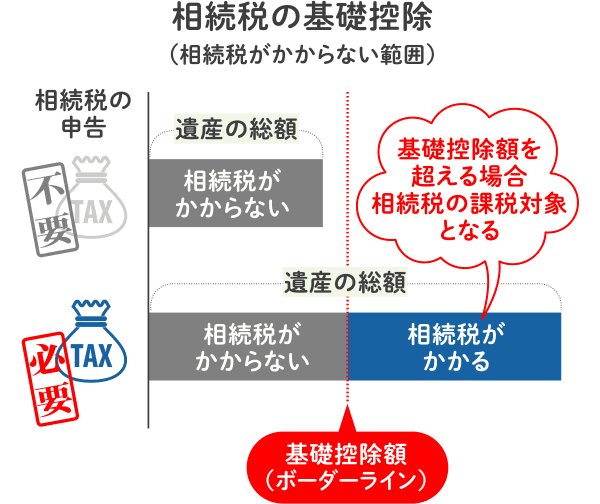

まずはいったいいくらの財産があれば相続税の対象になるか?ですが、これには「基礎控除」の計算が必要になります。基礎控除額以下の場合は相続税の申告は不要です。

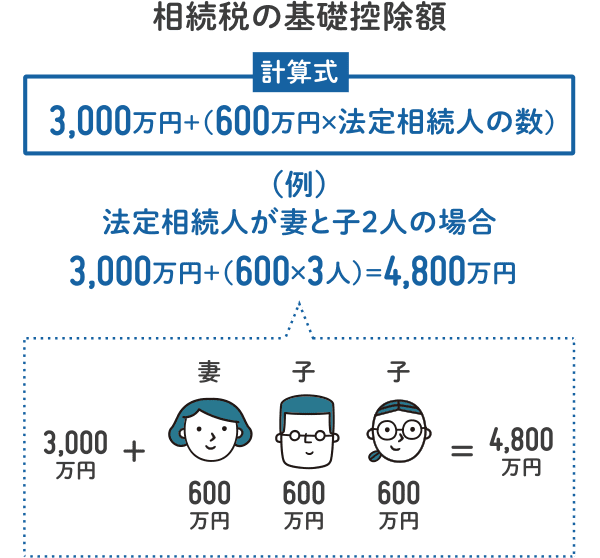

相続税の基礎控除額は「法定相続人の数」で決まります。法定相続人というのは法律で定められた相続の権利がある人のことです。

基礎控除額として3,000万円に加え、相続人1人につき600万円が相続する財産から控除されるため、相続人が多いほど控除される額が増えます。

この場合、相続財産額が4,800万円以下であれば相続税申告は必要ありません。

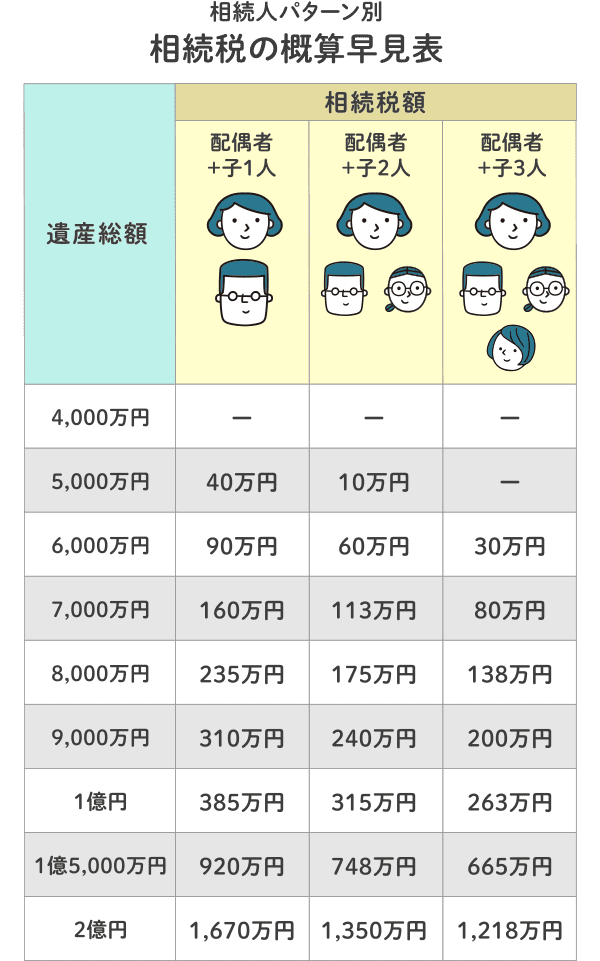

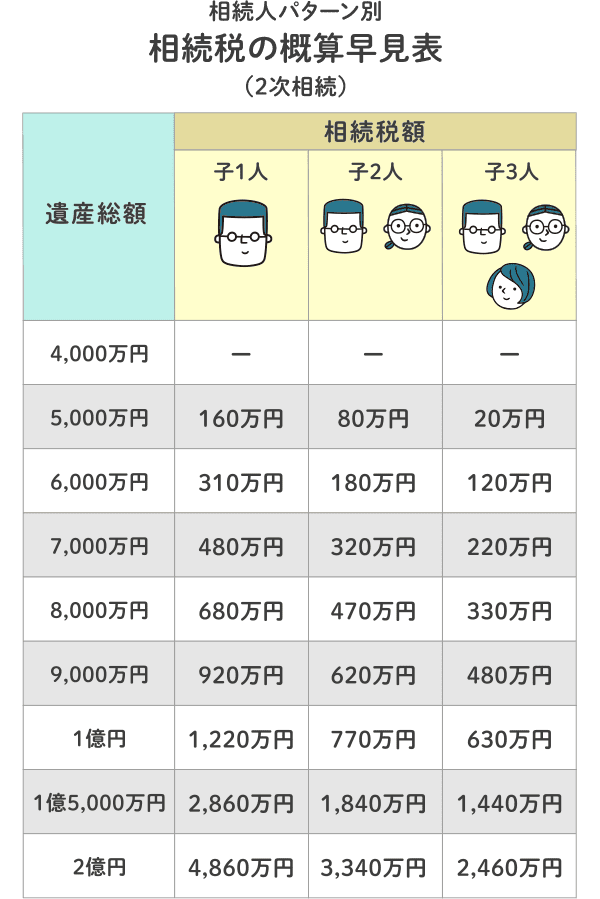

では、基礎控除の考え方が分かったところで、相続税がかかるかを概算で分かる早見表を見ていきましょう。

こちらの早見表では、初めての相続の場合でよくある、配偶者と子どもが相続人のケースを取り扱っています。

上の表は子どもの立場からみると両親のどちらかが亡くなった1次相続を表したものですが、両親が共に亡くなった際の2次相続では相続税額負担が大きくなります。

1次相続では配偶者に対する税の優遇処置(配偶者控除)が大きいため、大きな負担にはなりませんが、子どもだけの2次相続になると、この控除が使えず相続税が大きな負担となります。

この早見表ではよくある遺産分けのパターンに基づき算出していますが、場合によっては、遺産の分け方を工夫することで、1次相続・2次相続を合わせた相続税の総額を抑えることも可能です。このような節税の提案は相続に強い税理士から受けることができますので、掲載の税理士にご相談ください。

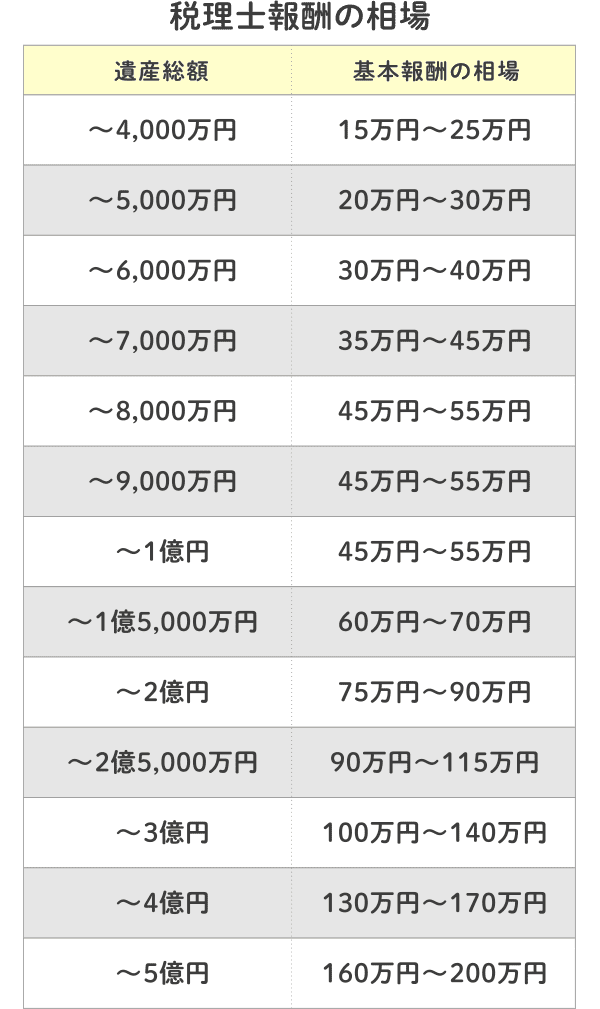

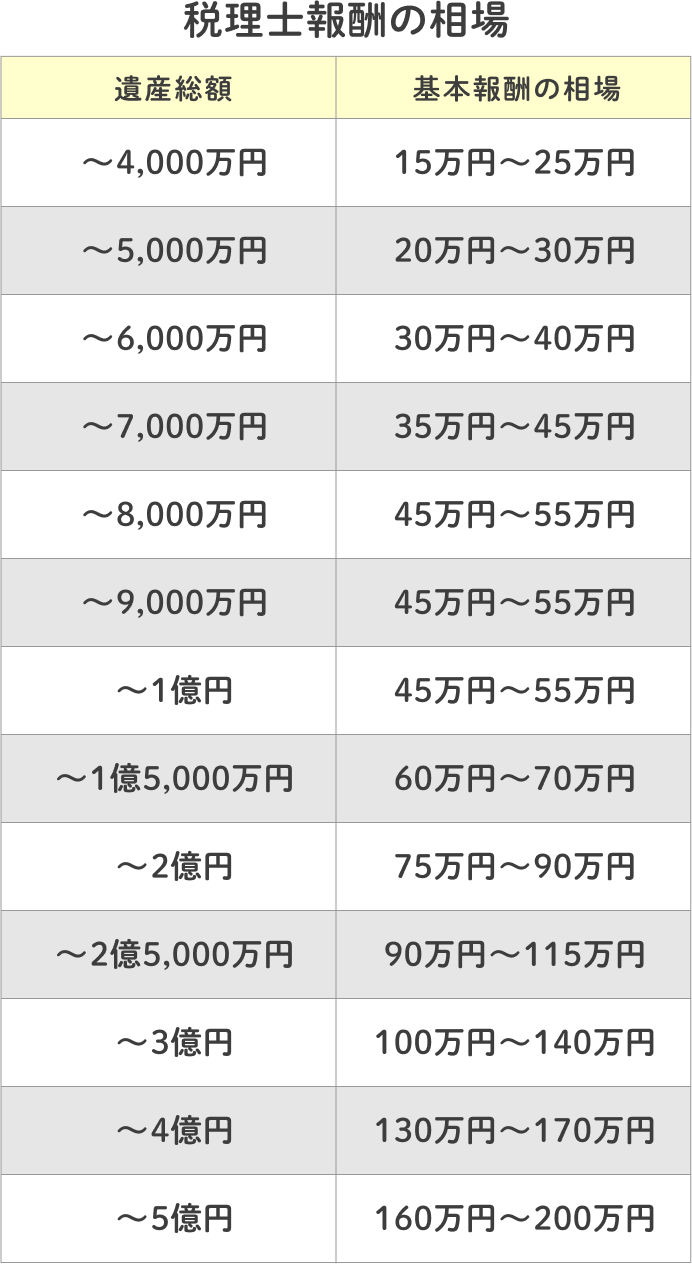

税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。

ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。

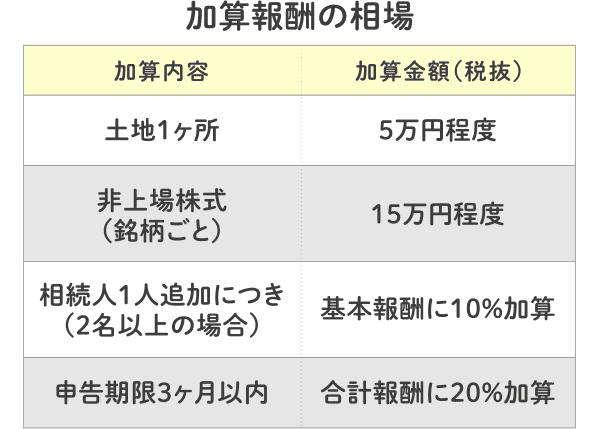

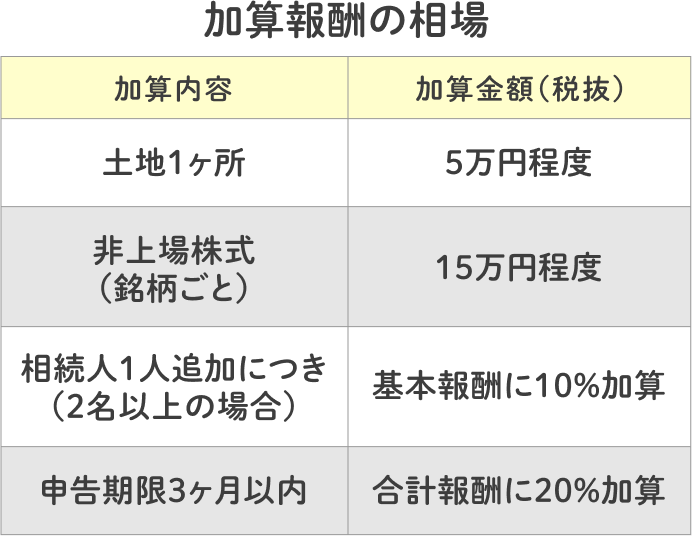

この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。

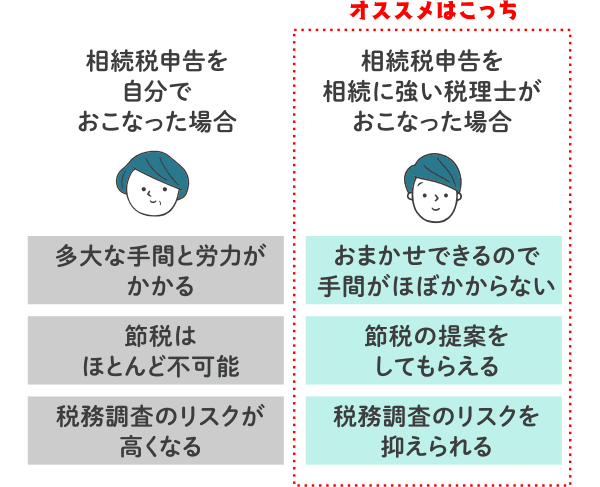

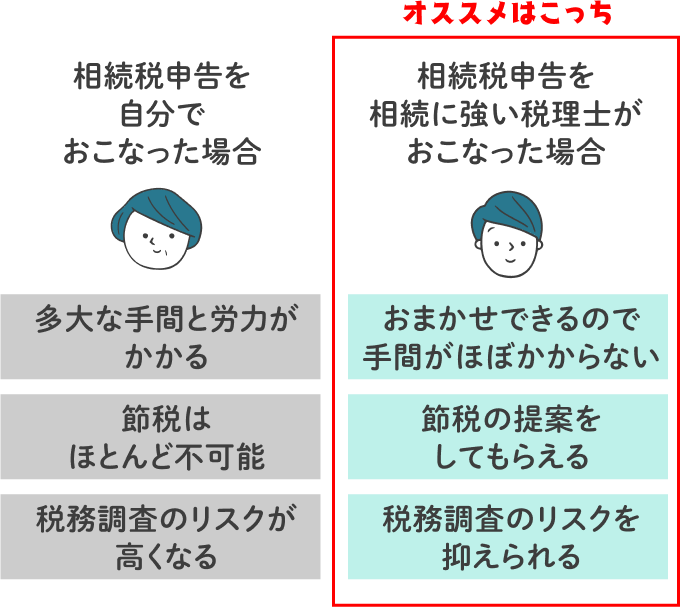

ここまで報酬額の相場についてお伝えしてきましたが、これらの税理士報酬を節約するためにご自身での申告を考えられる方もいらっしゃいます。

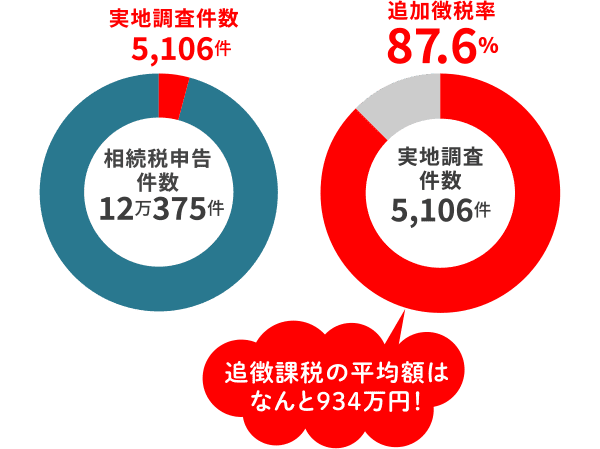

およそ15%の方がご自身で申告をされますが、ご自身で行った申告は税理士が行ったものに比べてミスが多いことを税務署も把握しているので「税務調査」に選ばれやすくなる傾向にあります。

令和2年度はコロナの影響で税務調査(自宅に訪問しての実地調査)が大幅に減りましたが、例年は申告全体の1割程度が実地調査の対象となり、ほとんどの場合で申告の間違いを指摘され、多額の追徴課税を支払うことになります。

また、税理士に依頼することで税務調査の対象になるリスクを軽減できるだけでなく、節税の提案も受けることができます。

節税の効果は場合によっては数百万円以上となるので、税理士報酬を支払ったとしても、報酬額より高い節税効果を受けられる可能性もあります。

以上、「“相談する前に知っておきたい”相続に強い税理士探しのポイント」をお伝えしました。

専門家探しにお役立ていただけますと幸いです。

あなたの希望に合った専門家に出会えることを願っています。

全55件中 1〜10件目を表示

並び順

業務内容

*初回相談無料*

インタビュー記事あり

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

*初回相談無料*

営業時間

△事前予約で対応可能

*初回相談無料*

営業時間

△事前予約で対応可能 ※夜間も相談可能

*初回相談無料*

営業時間

△事前予約で対応可能 ※

*初回相談無料*

営業時間

△土曜は17:00まで営業、日曜・祝日は要相談

営業時間

△事前予約で対応可※営業時間外は要相談

税理士は税金に関する専門家です。相続税に関して問題が発生した場合、税理士と相談することになります。

上記の3つは税理士に依頼できる代表例です。相続税に関係する資料の作成や調査は全て税理士に任せることができます。

相続税で分からないことがでてきたら一度、税理士に相談してみることをおすすめします。相続税申告など難しい手続きを任せることができるので円滑な相続を実現することができます。

相続で発生する以下のような業務は税理士に依頼することはできません。

税理士は前述したように税金の専門家です。ですので相続に関する依頼も相続税に関係したものでしか対応できません。

相続登記であれば司法書士に、紛争解決であれば弁護士にといったように士業によって対応できる業務が違います。 逆に相続税申告は他の士業では担当することができず、税理士にしか依頼することはできません。

税理士に依頼する主な相続業務といえば「相続税申告」です。相続税申告の報酬相場は一昔前は遺産総額の0.5%~1%と言われてきました。

ただ、現在は基本報酬が遺産総額帯別で区分されていたり、財産の内容や相続人の数によって加算料金がかかることが多いため、より現実的な相場をまとめてみました。

この基本報酬に下記の加算報酬を加えたもので報酬の合計額が決まります。

加算報酬とは簡単に言えばオプションのことであり、相続財産が多岐にわたる、相続人が多い、急を要す申告の場合、税理士の工数が増えるため、多くの場合加算報酬がかかります。

税理士に相続を依頼するメリットの一つは生前対策、贈与税申告をできることです。相続税が発生することが予測できる場合、相続税の生前対策としていくつかの非課税制度を利用することができます。

しかしどの制度を利用するかは税の知識のない人では判断が難しく、ミスが発生してしまうことが多いです。税理士に相談することでそれぞれの家庭状況によって一番適した対策を提案してもらえます。

贈与税申告を税理士に依頼することで手間を大きく省くことができます。

この手続きを自身だけで行おうとすると財産評価など手間のかかる作業が多く存在し、手続き完了までに時間がかかってしまう可能性があります。

また、財産分野にたけている税理士の方であれば以下のようなこともできます。

相続税申告書は作成に多くの時間と専門知識を必要としますが、税理士に依頼すれば申告漏れや申告ミスなく相続税申告書を作り上げることができます。

土地評価は相続税評価において特に難しく相続税申告を専門とする税理士でないと間違えやすい部分でもあります。

相続税申告をする場合、申告漏れによる追徴課税や税務調査を受ける可能性があります。しかし、税理士の書面添付があれば税務調査の心配が一切いらなくなります。

相続税にはいくつか特例や制度が存在し、その条件に当てはまれば納税額を抑えることができます。税理士に依頼すればそれらの制度をうまく活用し依頼者の納税額を最小限に抑えることができます。

二次相続とは、例えば両親と子供の3人家族で父親が亡くなり母親が相続する(一次相続)も、母親もなくなり子供が父親と母親の両方の遺産を相続することです。これを念頭に置いて一番安くなるような方法を教えてくれます。

上記に関する手続きは自分たちだけでもできますが、税理士に依頼することで多くのメリットを得ることができるので基本的には税理士に依頼する方が多いです。

税理士に相続を依頼するデメリットは大きくわけると2つあります。

相続税申告を税理士に依頼すると、税理士に対して報酬を支払う必要があります。報酬額は相続で受け取る財産額によって変動することが多く、財産額が多ければ多いほど支払う報酬金額は高くなります。

相続に弱い税理士に依頼してしまうと財産評価や土地評価でミスが発生するリスクが高くなってしまうことがあります。

これを防ぐためにも過去に相続税の案件を受けているか、その実績はどうかなどの調査をして税理士を決める必要があります。

デメリットをなくすために自身で相続税手続きを行おうとする方が一定数いらっしゃいますが、申告ミスなどのリスクが多数あることや手間と時間がかかるという別のデメリットが発生します。

ですので相続税でお困りの方は税理士に相談することをおすすめします。

税理士に相続税申告を依頼する場合、税理士報酬が発生します。 その際、「相続税の申告にかかる税理士費用は誰が払うべきなのか」と疑問に思う方が多くいます。

相続税申告の税理士費用を誰が払うという法律上の決まりはありません。そのため、税理士に依頼する前に誰が支払うべきか?をしっかりと話し合っておくのがよいでしょう。

複数の相続人で1つの申告書を作成した場合は、相続税の申告にかかる料金は、相続人の 人数に関わらず申告書1つ分の料金となります。

しかし、相続人全員で分担して負担する場合、多くの税理士法人では1人がまとめて払う必要があるため、代表者が各相続人の費用をまとめて支払うこととなります。

相続に強い税理士を選ぶポイントは大きくわけて5つあります。

その税理士の過去の実績を調べることで相続に関する依頼でどのような功績を残しているかを確認することができます。

その事務所のホームページに実績が掲載されていることが多いです。特に財産の評価をどのぐらい下げることができているのかを確認するといいでしょう。

財産の評価を下げる=節税につながるので税理士の技量を図ることのできる要素の一つです。

相続税には様々な控除制度が存在するためそれらをうまく活用することで節税が可能です。その税理士から制度を利用した節税提案がされるかどうかは一つの判断基準となります。

相続税のシュミレーションを行う際に二次相続を考慮しなければ、結果的に相続税が増えてしまうことがあります。ですので孫の代まで考えた相続の計画を相談の中で作る必要があります。

相続税申告でどの部分を税務署から指摘されるのかを知っている税理士であれば申告時に対策が可能です。

また税務調査が入ってしまった場合でも依頼者の立場で対応してくれるかどうかも大切です。

他にも書面添付制度に対応できるかどうかも確認するといいでしょう。

費用の計算は事務所によって異なりますが、一般的に財産額の0.5%〜1%とされています。中には格安の費用をうたう事務所もあります。

しかし、格安の事務所では相続が専門でないことが多かったり、節税効果を踏まえたうえでの支出と比べると単に安い事務所を選ぶことが正解ではない場合があります。

事務所で詳しく相談し、得られるメリットとその費用で納得できるかどうかが大切です。

税理士にも相続税申告を年間で何十件も手掛ける税理士もいれば、ほとんど相続税の申告をしたことのない税理士もいます。

経験の多い、相続税に詳しい税理士を選ぶことが重要です。

当然の事ながら、相続税申告の手数料について事前にきちんと見積もりを提示してくれる税理士や、お客様の考えやご質問によく耳を傾け、丁寧に説明してくれる税理士に頼むのが良いでしょう。

もちろん可能でございます。ただし、コスト面を考慮すると、同一の税理士にご依頼いただくことが良いと思いますが、遺産分割の訴訟をしている等別々の税理士がご対応することも多くございます。

A.相続人ごとにご自身の相続税申告を違う税理士に依頼することは可能です。

ただし、相続人間で争いの無いような一般的な相続税申告であれば、税理士の相続税申告報酬を考えると同一の税理士に依頼される方が良いでしょう。

経験の豊富な税理士は特に土地の評価について、相続税の評価の規則に則り、さまざまな観点から評価の減額を検討することができます。

相続財産である土地の評価減を行うことで相続税額を低く抑えることができる可能性がありますので、税理士によって相続税の金額は変わってくることもあります。

相続の経験豊富な税理士が、セカンドオピニオンとして、作成済の相続税申告を確認させていただきます。

自分ですることは可能です。ただし、正しい財産評価や相続税申告ができず余計に税金を納めたり、相続税申告後に税務調査を受けて追徴課税になる可能性もあります。

相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼することをおすすめします。

船井総合研究所は、相続分野において700事務所にものぼる全国の弁護士・税理士・司法書士といった士業事務所のコンサルティングを行っており、その長年のノウハウをもとに「つぐなび」を2020年に開設いたしました。

現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。

「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

・本記事は一般的な情報のみを掲載するものであり、法務助言・税務助言を目的とするものではなく、個別具体的な案件については弁護士、税理士、司法書士等の専門家にご相談し、助言を求めていただく必要がございます。

・本記事は、本記事執筆時点における法令(別段の言及がある場合を除き日本国におけるものをいいます)を前提として記載するものあり、本記事執筆後の改正等を反映するものではありません。

・本記事を含むコンテンツ(情報、資料、画像、レイアウト、デザイン等)の著作権は、本サイトの運営者、監修者又は執筆者に帰属します。法令で認められた場合を除き、本サイトの運営者に無断で複製、転用、販売、放送、公衆送信、翻訳、貸与等の二次利用はできません。

・本記事の正確性・妥当性等については注意を払っておりますが、その保証をするものではなく、本記事の情報の利用によって利用者等に何等かの損害が発生したとしても、かかる損害について一切の責任を負うことはできません。

・本記事を含むコンテンツの一部については、生成AIを利用して作成しております。

・解決事例は、個人が特定できないように一部改変して掲載しています。

・本サイトの運営者は、本記事の執筆者、監修者のご紹介、斡旋等は行いません。

・情報収集モジュール等に関する通知・公表

当社は、本サービスの提供にあたり、利用者の端末に保存された情報を外部サーバーに送信するクッキー、コード、又はプログラム等(以下総称して「情報収集モジュール等」といいます。)を利用します。

当社が利用する情報収集モジュール等の詳細は、以下の通りです。

【情報収集モジュール等の名称】

TETORI

【送信される情報の内容】

https://adm.tetori.link/manual/view/realtime_user

【情報送信先となる者の名称】

グルービーモバイル株式会社

【当社の情報の利用目的】

サイト分析

【送信先での情報の利用目的】

https://www.groovy-m.com/privacy

閉じる