-

トップ

-

選ばれる理由

-

料金

-

解決事例73

-

お客様の声口コミ32

選ばれる理由

-

「相続手続き全般」の依頼数年間約100件/実績のある司法書士が在籍

司法書士法人東京横浜事務所の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、このようなことでお悩みの方が多いのではないで…

続きを見る> -

他事務所で断られた複雑な案件もまずはご相談を

・遺産の数が多く、調べるだけでも大変な時間がかかりそう。 ・故人には子供がいなかったため、相続人を確定させるために膨大な量の戸籍集めが必要になりそう。 ・相続人…

続きを見る> -

東京・横浜の駅近立地20か所以上で相談可

お申込みご希望の方は、面談でのご相談会を実施いたします。お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相…

続きを見る> -

電話相談・来所相談・出張相談全て無料で実施!

司法書士法人東京横浜事務所では、電話相談、事務所相談、出張相談いずれも相談料は無料で実施しております。私たちの仕事は信頼関係がとても大切です。お客様との信頼関係…

続きを見る> -

夜21時まで土日祝日も対応

お忙しい皆様のために、夜21時まで(最終面談開始時刻は20時)、土日祝日もご相談を受け付けております。仕事帰りに仕事場近くでのナイター相談や、休日に最寄り駅やタ…

続きを見る> -

不安な気持ちに寄り添う丁寧な対応

初めての相続で不安なお気持ちに寄り添った対応をいたします。ゆとりのある面談時間を設け、親切丁寧な説明を心がけています。もちろん相談したからといって、契約を迫るよ…

続きを見る>

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

成年後見

相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供たち。

お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能…続きを見る -

相続手続き

遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供と孫。

相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代…続きを見る -

相続手続き

母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮…続きを見る

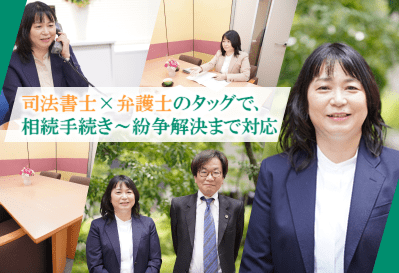

司法書士法人東京横浜事務所の事務所案内

相続専門の国家資格者が、相続手続きをまるごとサポート。同事務所の「相続まるごとおまかせプラン」では、専門的手続きはすべて代行可能であることに加え、そのほかの約100種類の手続きについても包括的にアドバイス・サポートが可能です。面倒なことは専門家に「まるごとおまかせ」できます。

基本情報・地図

| 事務所名 | 司法書士法人東京横浜事務所 |

|---|---|

| 住所 |

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷 |

| アクセス | JRほか各線 渋谷駅より徒歩6分・東京メトロ 表参道駅より徒歩7分 |

|---|---|

| 受付時間 | 平日9:00〜19:00 土曜10:00〜17:00 ※事前の予約で土日の面談も可能です |

代表紹介

田中暢夫

司法書士

- 代表からの一言

- 相続に関しては、難しい法律問題や手続きがたくさんございます。そのため、言葉にできない漠然とした不安を感じることがあるかもしれません。ですが、そういった不安やお悩みを解決するために我々のような専門家がいます。相談するだけで問題が解決することもございますので、ぜひお気軽にご相談ください。

- 資格

- 東京司法書士会 登録番号 第6998号

簡裁訴訟代理認定司法書士 認定番号 第1401130号 - 所属団体

- 東京司法書士会

- 経歴

- 長崎県で生まれる。

18歳の時にミュージシャンになることを夢見て上京。

それまで法律と全く無縁の世界にいたが、一念発起して司法書士を志す。

3度目の受験で司法書士試験に合格。

都内の大手司法書士事務所で勤務開始。

簡裁訴訟代理権取得および司法書士登録。

その後、所属事務所で主にお客様との面談業務を担当。2千人を超えるお客様との面談を経験するも、もっとお客様一人一人と向き合いたいとの思いから独立を目指し退職。

東京横浜司法書士事務所を設立、開業。

開業から3年目に業務拡大のため法人化。司法書士法人東京横浜事務所設立。 - 出身地

- 長崎県

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

選ばれる理由

「相続手続き全般」の依頼数年間約100件/実績のある司法書士が在籍

司法書士法人東京横浜事務所の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、このようなことでお悩みの方が多いのではないでしょうか?

☑相続手続きで何から手を付けて良いか分からない

☑相続手続きをお任せして円滑に終わらせたい

☑遺産分けが進まないのでアドバイスが欲しい

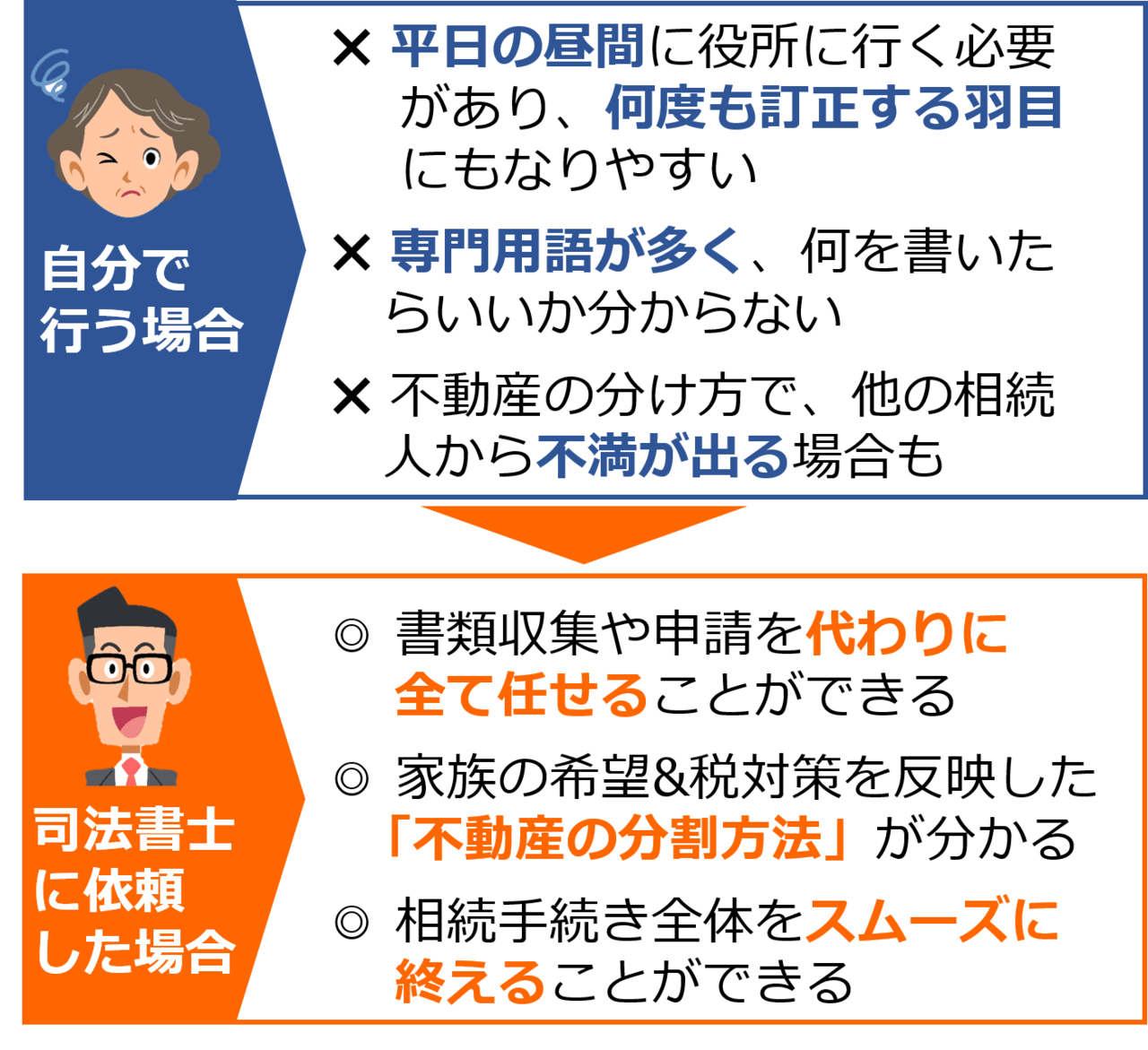

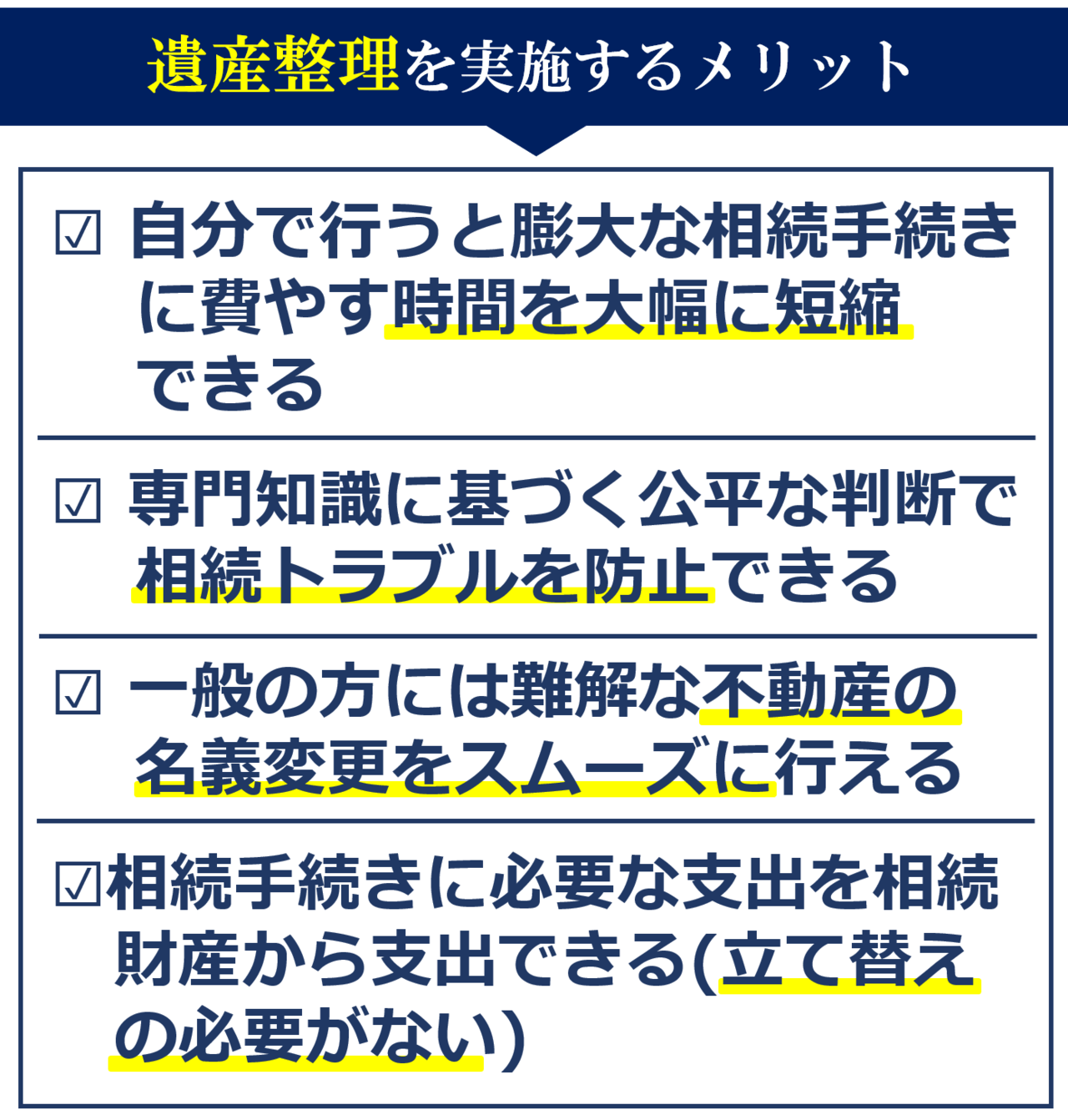

相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、最近ではインターネットや書籍で相続手続きに関する情報は一般の方が取得することもた易いですが、このような偏った知識だけで全ての手続きを円滑に進めることは困難と言えます。

このような場合においては、司法書士に「相続手続き全般(遺産整理)」を依頼するという選択肢を一度ご検討いただくと良いかと思います。平日に役所に行く手間、また場合によっては様々な窓口をたらい回しになってしまう手間、親族間での納得度を考えた際には、最良の選択肢でしょう。

司法書士法人東京横浜事務所には「相続手続き全般」をまとめてサポートする相続手続き丸ごと代行サポート(遺産整理)は、2019年1年間で約100件の依頼実績がある司法書士が在籍しております。これは相続登記のみ等の簡易な依頼は除いた数字で、相続に注力している事務所でも通常年間10件ほどと言われております。

この依頼実績は司法書士一人当たりとしては日本トップクラスです。相続手続き全般といった包括的な内容だからこそ、豊富な知識と経験が物を言う分野でもあります。何事も、経験に勝るものはございません。どうぞ安心してご相談ください。

相続手続きでお悩みの方はまず当事務所の無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。私たちの仕事はお客様との信頼関係がとても大切と考え、お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、電話相談・来所相談・出張相談の全ての相談を無料としています。

他事務所で断られた複雑な案件もまずはご相談を

・遺産の数が多く、調べるだけでも大変な時間がかかりそう。

・故人には子供がいなかったため、相続人を確定させるために膨大な量の戸籍集めが必要になりそう。

・相続人の人数が多く、遠方に住んでいる人もいるので、遺産分割協議の調整が大変。

・相続人の中にほとんど面識のない人がいて、遺産分割についてどう切り出せばいいか不安がある。

このような複雑な事情はありませんでしょうか?

司法書士法人東京横浜事務所は、他事務所では断られるような難しい案件であっても積極的にお受けしています。そのため相続についてのありとあらゆるノウハウが蓄積されており、各専門家とのネットワークも豊富です。安心して、私たちに「まるごとおまかせ」ください。

東京・横浜の駅近立地20か所以上で相談可

お申込みご希望の方は、面談でのご相談会を実施いたします。お仕事でお忙しい方、あまり遠くまで出かけるのは難しいという方のために、東京横浜の20か所以上の駅近くに相談会場を設けております。渋谷、池袋、東京、横浜、自由が丘、二子玉川、たまプラーザなど、ほとんどの会場が駅から5分以内の大変便利な立地です。土日や夜間のご相談も承っております。もちろん完全個室ですので安心してお越しください。サービスについてご不明点・ご質問などございましたら、些細なことでも構いませんので、どうぞお気軽に司法書士法人東京横浜事務所までお問合せください。

電話相談・来所相談・出張相談全て無料で実施!

司法書士法人東京横浜事務所では、電話相談、事務所相談、出張相談いずれも相談料は無料で実施しております。私たちの仕事は信頼関係がとても大切です。お客様との信頼関係を築き、納得の上でご依頼いただくために、当事務所ではご依頼を検討中の方については、面談を含む全ての相談を無料としています。

もちろん相談した結果、依頼しない場合も費用は一切いただきません。また、駅前相談会や通常の業務対応地域への訪問相談で出張料金をいただくこともありません。どうぞ、安心してご相談ください。

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!

夜21時まで土日祝日も対応

お忙しい皆様のために、夜21時まで(最終面談開始時刻は20時)、土日祝日もご相談を受け付けております。仕事帰りに仕事場近くでのナイター相談や、休日に最寄り駅やターミナル駅近くでの相談も可能です。平日昼間はお仕事のためなかなか時間が取れない方、家事や育児で忙しい方など、ぜひお気軽にご連絡・ご利用ください。

不安な気持ちに寄り添う丁寧な対応

初めての相続で不安なお気持ちに寄り添った対応をいたします。ゆとりのある面談時間を設け、親切丁寧な説明を心がけています。もちろん相談したからといって、契約を迫るようなことはありません。相談だけで解決することもあるので、お気軽にお問い合わせください。

料金は、なんと銀行の1/5以下

当事務所の「相続まるごとおまかせプラン」は、大手銀行の遺産整理業務と同等以上のサービスを1/5以下の料金でご提供いたします。遺産相続手続きなどの専門的手続きはもちろんその他の約100種類の手続きについてもサポートしています。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

対応業務・料金表

相続登記ライトプラン

サービスの概要

相続登記シンプルプラン:

・戸籍等の収集

・相続関係説明図の作成

・登記申請に必要な評価証明書等の取得

・登記申請書の作成及び登記申請

・登記識別情報の代理受領

・添付した書類の原本還付請求

※法定相続情報証明書の取得はプラス5,500円で承ります。

※遺産分割協議書の作成が必要な場合はプラス16,500円で承ります。

料金

87,780円

適用条件

・対象不動産の固定資産評価額が3,000万円以内(3,000万円を超える場合は500万円ごとに5,500円ずつ加算)

・対象不動産の数が3つ以内で同一管内(4つ目からは1つにつき5,500円加算、管轄外は1管轄につき2万2,000円加算)

・相続人等の数が4人以内、必要な戸籍等の数が10通以内(5人以上は1人につき5,500円加算、11通以上は1通につき2,200円加算)

・代襲相続、数次相続等の特別な事情がない(特別な事情がある場合は別途見積もり)

遺言書作成サポート

サービスの概要

自筆証書遺言作成:77,000円

・専門家による遺言相談

・専門家による遺言内容に関するアドバイス

・作成された遺言書のリーガルチェック(2回まで)

公正証書遺言作成:87,780円〜

・専門家による遺言相談

・遺言書案の作成

・公証人との事前打ち合わせ など

料金

77,000円~

・財産の数が多く、財産目録の作成が必要な場合は別途見積もりいたします。

・対象となる財産の数や価額が非常に多い、遺言の条項数が非常に多い、相続人や受遺者の数が非常に多いなどの理由で通常の業務量と大きく剥離する場合は別途見積もりさせていただきます。

・当事務所の国家資格者を遺言執行者にご指定していただくこともできます。遺言の内容によっては、お受けできない場合もございます。

相続手続き丸ごとサポート

料金

217,800円~

※財産総額が1億円以下の場合、次の条件をいずれも満たすときは基本報酬額以外に追加の料金はございません(実費、遠方への出張費、税理士等への報酬等は別途かかります)。

・相続の対象となる不動産が同一管轄にあり2筆・2個以内。

・相続の対象となる預貯金口座、有価証券等が2手続先以内

・被相続人が被保険者となっている生命保険契約が1契約以内

・法定相続人および相続人以外の受遺者の数が3人以内。

・相続人間で遺産分割をめぐって大きな争いがない。

・裁判所に書類を提出する必要がない。

・その他通常と比べて業務量が著しく剥離する特別な事情がない(相続人の中に行方不明者がいる、相続人や相続財産が一部海外に存在する等)。

贈与サポート

サービスの概要

不動産の生前贈与による相続対策をご希望の方のために、必要に応じて税理士による税務相談等も交えたうえでの相続対策コンサルティングを行い、贈与契約の締結から所有権移転登記までをトータルにサポートさせてていただくプランです。遺言書作成プランとの同時利用がおすすめです。

料金

109,780円~

相続不動産売却代理おまかせプラン

サービスの概要

当事務所がお客様の代理人となって、相続登記、不動産会社の選定、媒介契約の締結、売買価格の交渉・決定、売買契約の締結、代金決済まで売却に関するすべてを行わせていただくプランです。

入院中で自分では売却のために動くことはできない方、売却のための手続きが面倒なのでおまかせしたい方、売却物件が遠方にある方、公平性の面から相続人の代表者ではなく第三者に売却手続きや売却代金の分割までを任せたい方などにおすすめです。

必要に応じて不動産鑑定士、土地家屋調査士、税理士などをご案内することも可能です。

・相続登記に必要な一切の手続き

・不動産会社の選定、媒介契約の締結

・現地調査

・不動産会社との連絡・調整

・売買価格の交渉・決定

・売買契約の締結

・代金決済

・物件の引き渡し

・必要に応じて各相続人への売却代金の分配

・相続税申告が必要な方には税理士のご案内

料金

売却代金の0.5%〜要相談円

※本プランの不動産売却の代理行為は、司法書士法施行規則第31条の定める財産管理・処分業務にあたり、民法上の委任契約に基づいて行うものです。当事務所が主体となって不特定多数の売却先を募集する等の行為は宅建業法等で禁止されているため行うことができません。

※相続人の中に意思能力が不十分な方がいる場合はお受けできない可能性があります。

※遺産分割について相続人間で争いがある場合は本プランはご利用いただけません。

※費用、報酬については原則として売却代金からの清算となりますが、ご事情によっては登記費用等の一部を前もって預からせていただく場合もございます。

※相続不動産以外の不動産も代理人として売却をサポートさせていただくことが可能です。ぜひご相談ください。

相続対策まるごとおまかせプラン

サービスの概要

・相続総合コンサルティング

・相続税シミュレーション

・税理士による税務相談

・専門家による資産運用相談

・保険のご提案

・オーダーメイドの相続プラン作成

・財産目録の作成

・贈与契約書の作成

・贈与登記

・遺言書案の作成

・戸籍等の収集

・公証人との事前打ち合わせ

・公正証書作成当日の証人の手配

・家族信託など当事務所の他サービスが特別料金

料金

162,800円~

※税理士に税申告等を依頼される場合は別途税理士報酬がかかります。

相続対策コンサルティングプラン

サービスの概要

・相続対策コンサルティング

・個別ご提案書の作成

・必要に応じて遺言書作成、生前贈与、不動産運用・売買サポートなど

料金

33,000円~

※税務相談を伴う場合は55,000円〜、2回目以降の相談は1回につき22,000円

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

お客様の声

-

相続手続き

私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、紹介させていただきます

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 相続に関する手続きの多さ、準備する書類の多さ、手続きするための時間など本やネットから調べましたが、一人では到底で…続きを見る

-

相続手続き

私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、紹介させていただきます

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

相続に関する手続きの多さ、準備する書類の多さ、手続きするための時間など本やネットから調べましたが、一人では到底できないと悩んでおりました。

司法書士の先生に相談するにしても伝手もなく、ホームページにも手続きをする事業者がたくさんあり、信頼できる事業者を探すのが大変でした。

多くのホームページを読みましたが、貴事務所のものがわかりやすく平易な言葉で説明されていました。

先生との初回の相談では丁寧で素人相手にゆっくりとした説明をしていただき、心配が解消いたしました。

もし、私の周りで相続手続に悩んでいる人がいましたら、貴事務所を紹介させていただきます。この度は本当にお世話になりましてありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 父親の死亡で預金等の整理、不動産の名義変更など、どのようにしたら良いのかまったくわからなかった。 財産の整理の…続きを見る

-

相続手続き

仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

父親の死亡で預金等の整理、不動産の名義変更など、どのようにしたら良いのかまったくわからなかった。

財産の整理の他に、後見人の手続きまでわかりやすく指示いただき、少し時間はかかりましたが、無事に終わらせられてほっとしました。

平日、仕事をしていると時間を作って公共機関に出向くことがむずかしいのですが、仕事終わりの時間に、地元で手続き等ができた事が最大のポイントでした。その都度有給休暇を使うのは避けたかったのでとても助かりました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 一つは、妻が書き残した鉛筆書き遺言書の有効性でした。具合の悪いなか何度も書き直ししながら作っていたもので、妻の気…続きを見る

-

相続手続き

「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

一つは、妻が書き残した鉛筆書き遺言書の有効性でした。具合の悪いなか何度も書き直ししながら作っていたもので、妻の気持ちを思うと役立つ内容になっていればと気がかりでした。

※幸い遺言書の出番はなく助かりました。妻の気持ちが通じていたのでしょうか。

二つは、相続は何をどうすれば、どう進めるのか、自分にできるか、とにかく面倒と言ったことでした。

※相続財産を整理する金融機関や法律事務所のあることを知り、この度、東京横浜司法書士事務所を選択・依頼しました。60日で完了し、「とにかく面倒」が解決しましたし、すべてに満足する結果でした。

三つは、依頼する事務所が満足する仕事をしてくれるかでした。料金、依頼内容、期日、報告書類などです。

※結果、期日に整理の報告を受けました。整った送付書類を見て依頼は正解だったと痛感しました。特に不動産関係は到底自分では叶わないことでした。改めてお礼申し上げます。

その他に

近く私が被相続人になります。相続人が面倒なく受け取り易い形で整理しておきたいと思っています。相続整理のほか、公共、企業、個人ら生前丸投げの事項とその可否などでしょうか。受け皿が欲しいものです。後見人制度は意に添いません。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

今後のことについての提案もしていただき大変助かりました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 兄の急死により何から手を付けていいやら、特に遺産、相続税等不安でした。 担当者の方の説明で不安解消しました。親…続きを見る

-

相続手続き

今後のことについての提案もしていただき大変助かりました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

兄の急死により何から手を付けていいやら、特に遺産、相続税等不安でした。

担当者の方の説明で不安解消しました。親切、丁寧でとても良かったです。又実家の遺品整理業者の紹介や銀行、証券会社の調査や今後事などの提案して頂き大変助かりました。

6ヶ月以上にわたり、大変お世話になり有難うございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、…続きを見る

-

相続手続き

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、特に信託銀行との比較をしながらの判りやすいものでした。また、適時、ご報告も頂き、質問等にも即座に解答して頂きありがとうございました。

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。また信託銀行よりもかなり費用が安くなっていました。

田中様、色々ありがとうございました。二次相続時もよろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 まわりに相続にくわしい人もいなく、だれに相談すれば良いのかわからなく、初めは銀行の方にお願いしようと思いましたが…続きを見る

-

相続手続き

いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

まわりに相続にくわしい人もいなく、だれに相談すれば良いのかわからなく、初めは銀行の方にお願いしようと思いましたが、複雑ではない内容でも金額が高く、安心出来る事務所さんを探していました。

どのくらい金額がかかるのかわからなかったのでとても不安でした。

ホームページを拝見してお願いしましたが、相続を専門でされているという事で初めから親切に説明して下さり、金額もとても良心的でしたが、いろいろなご相談や質問にもしっかりと答えて頂け安心しました。

初めての事ばかりで、何をすればよいのかとても不安でしたが、相続に関する事はすべておまかせ出来て、きちんと理解ができました。

いいかげんなアドバイスはなく、全てにおいてとても丁寧に対応して頂けました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

料金体系が明確だったので安心して任せられた

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様 費用、手間、時間がどのていどかかるかわからなかった。 料金体系が明確だった。安心してまかせられた。 また機会…続きを見る

-

相続手続き

料金体系が明確だったので安心して任せられた

相続まるごとおまかせプランご依頼のお客様

費用、手間、時間がどのていどかかるかわからなかった。

料金体系が明確だった。安心してまかせられた。

また機会があったらおねがいしたい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

誠実な対応にリラックスできました。

・専門家に相談するのははじめてなので少し緊張しました。 ・誠実な対応にリラックスできました。こちらの質問にも親切に答えてくれました。 ・母と離れて暮らしてる…続きを見る

-

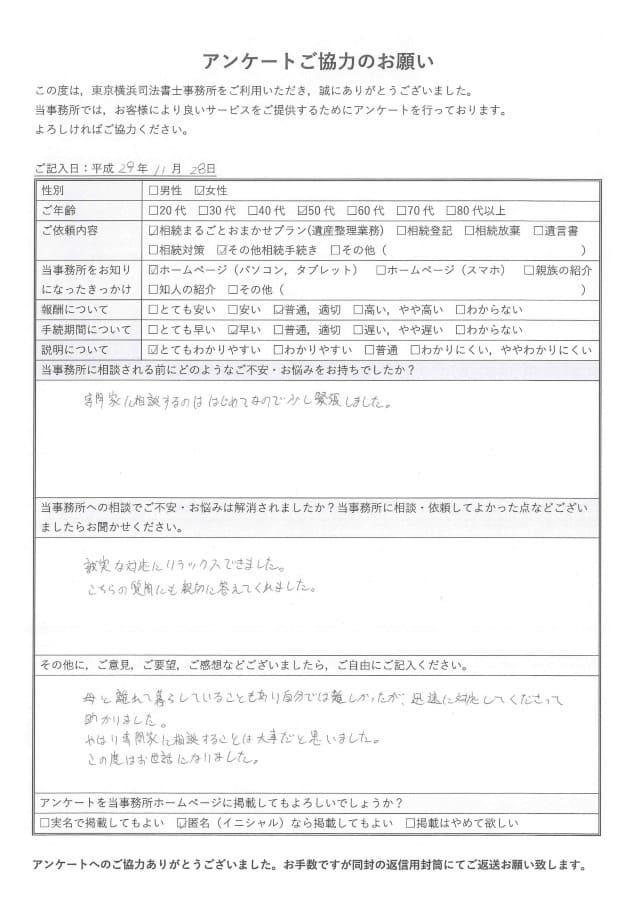

相続手続き

誠実な対応にリラックスできました。

・専門家に相談するのははじめてなので少し緊張しました。

・誠実な対応にリラックスできました。こちらの質問にも親切に答えてくれました。

・母と離れて暮らしてることもあり自分では難しかったが、迅速に対応してくださって助かりました。やはり専門家に相談することは大事だと思いました。この度はお世話になりました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。

・相談する前はどんな手続きが必要かわからず、うまく伝えられる自信もなかったので不安でした。 ・わかりやすいように丁寧に説明してくださったのでとても安心できまし…続きを見る

-

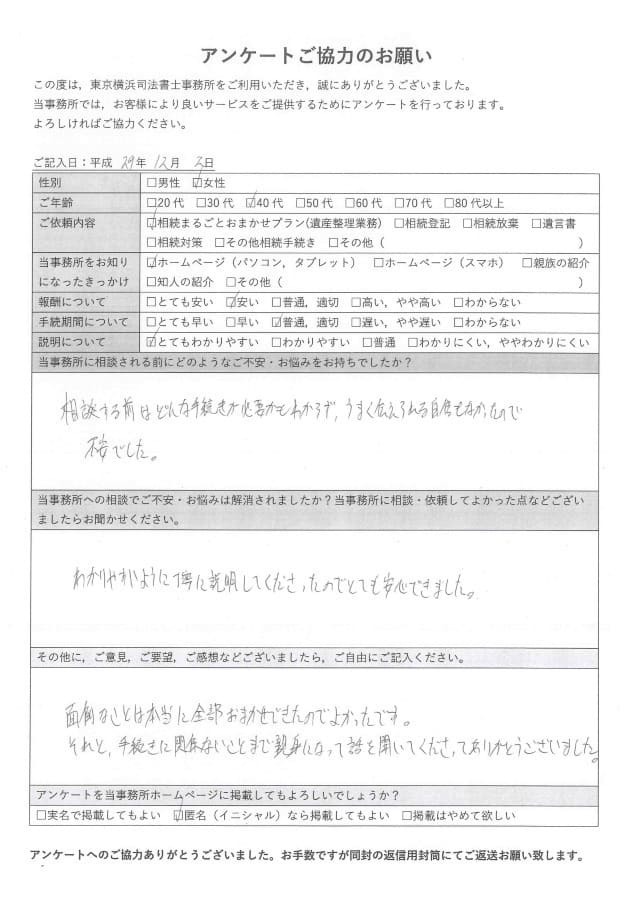

相続手続き

面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。

・相談する前はどんな手続きが必要かわからず、うまく伝えられる自信もなかったので不安でした。

・わかりやすいように丁寧に説明してくださったのでとても安心できました。

・面倒なことは本当に全部おまかせできたのでよかったです。それと、手続きに関係ないことまで親身になって話を聞いてくださってありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。

・父が亡くなりどこから手を付けていいかわからず、途方に暮れていたところこちらを知り思い切って頼むことに決めました。 ・初めての相談だったが、説明がとても分かり…続きを見る

-

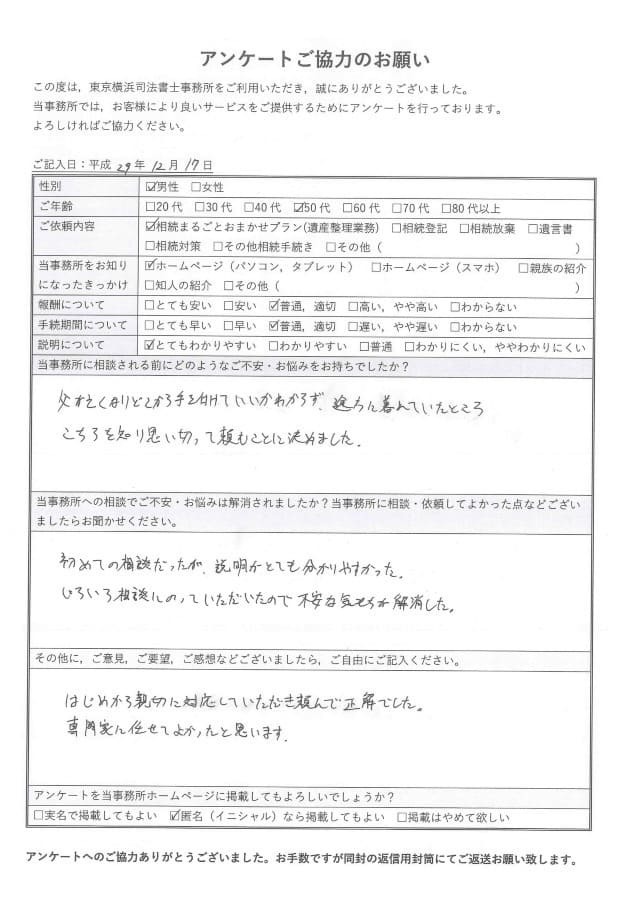

相続手続き

はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。

・父が亡くなりどこから手を付けていいかわからず、途方に暮れていたところこちらを知り思い切って頼むことに決めました。

・初めての相談だったが、説明がとても分かりやすかった。いろいろ相談にのっていただいたので不安な気持ちが解消した。

・はじめから親切に対応していただき頼んで正解でした。専門家に任せてよかったと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

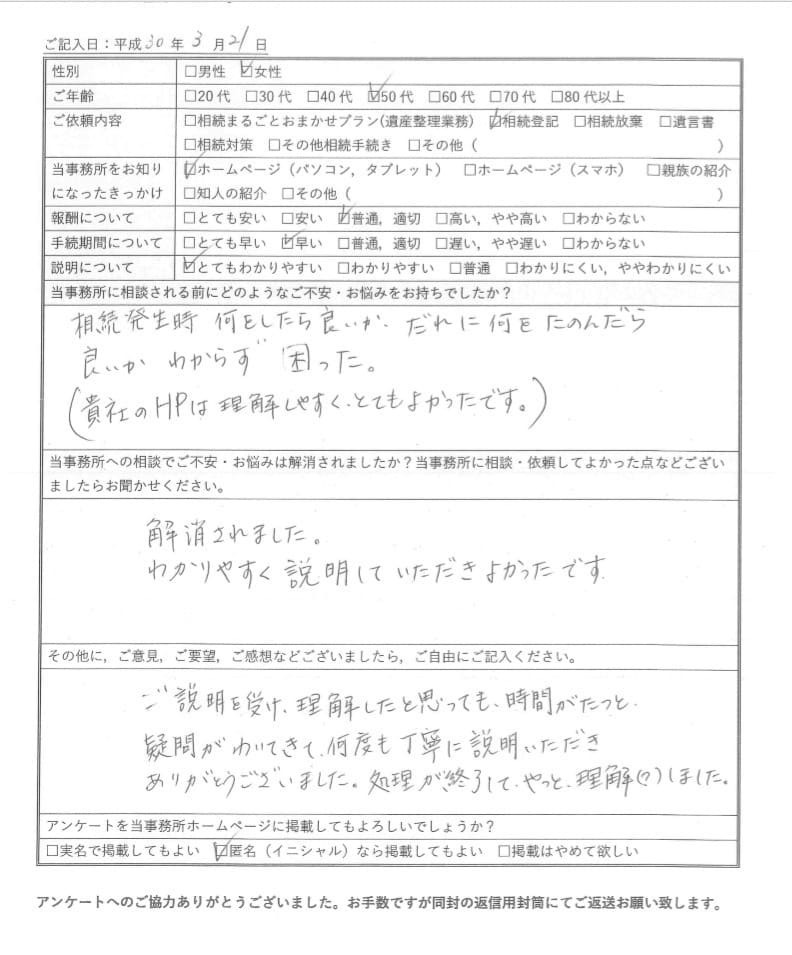

相続登記

わかりやすく説明していただきよかったです。

・相続発生時何をしたら良いか、誰に何を頼んだら良いかわからず困った。(貴社のHPは理解しやすくとてもよかったです。) ・不安・悩みが解消されました。わかりやす…続きを見る

-

相続登記

わかりやすく説明していただきよかったです。

・相続発生時何をしたら良いか、誰に何を頼んだら良いかわからず困った。(貴社のHPは理解しやすくとてもよかったです。)

・不安・悩みが解消されました。わかりやすく説明していただきよかったです。

・ご説明を受け、理解したと思っても、時間がたつと疑問がわいてきて、何度も丁寧に説明いただきありがとうございました。処理が終了してやっと理解しました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

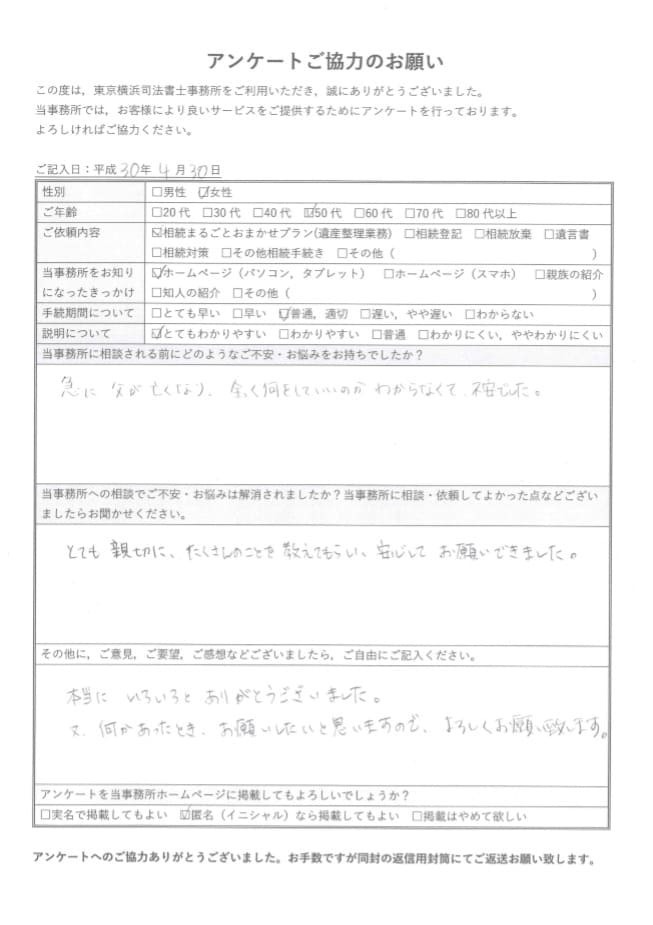

相続手続き

とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。

・急に父が亡くなり、全く何をしていいのかわからなくて不安でした。 ・とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。 ・本当にいろいろと…続きを見る

-

相続手続き

とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。

・急に父が亡くなり、全く何をしていいのかわからなくて不安でした。

・とても親切にたくさんのことを教えてもらい、安心してお願いできました。

・本当にいろいろとありがとうございました。又、何かあったとき、お願いしたいと思いますので、よろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

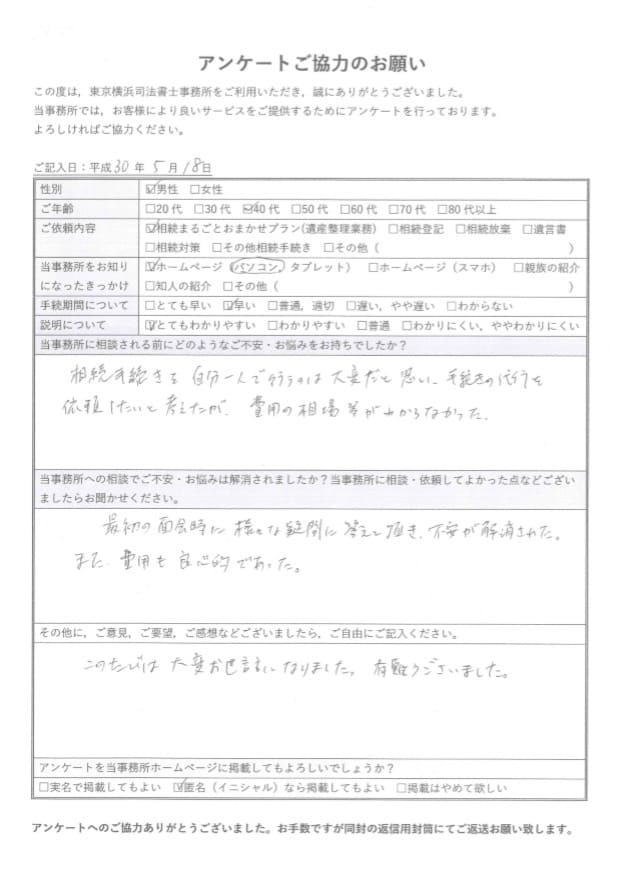

相続手続き

費用も良心的でした。

・相続手続きを自分一人で行うのは大変だと思い、手続きの代行を依頼したいと考えたが、費用の相場等がわからなかった。 ・最初の面会時に様々な疑問に答えていただき、…続きを見る

-

相続手続き

費用も良心的でした。

・相続手続きを自分一人で行うのは大変だと思い、手続きの代行を依頼したいと考えたが、費用の相場等がわからなかった。

・最初の面会時に様々な疑問に答えていただき、不安が解消された。また、費用も良心的であった。

・このたびは大変お世話になりました。有難うございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

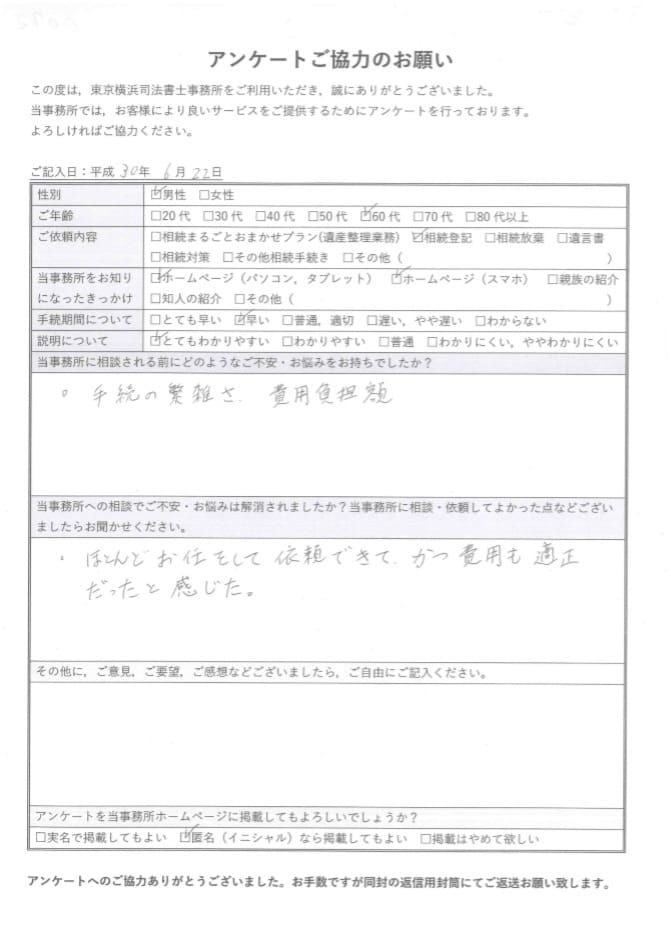

相続登記

ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。

・(相談前に不安だったことについて)手続きの煩雑さ、費用負担額について ・ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。…続きを見る

-

相続登記

ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。

・(相談前に不安だったことについて)手続きの煩雑さ、費用負担額について

・ほとんどお任せをして依頼できて、かつ費用も適正だったと感じた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。

・まず何をしていいのか、どこに行って手続きをするのか、どこまでが土地で山で田なのかはっきりわからず、何回実家(岩手)まで行って手続するのか不安で全く分かりません…続きを見る

-

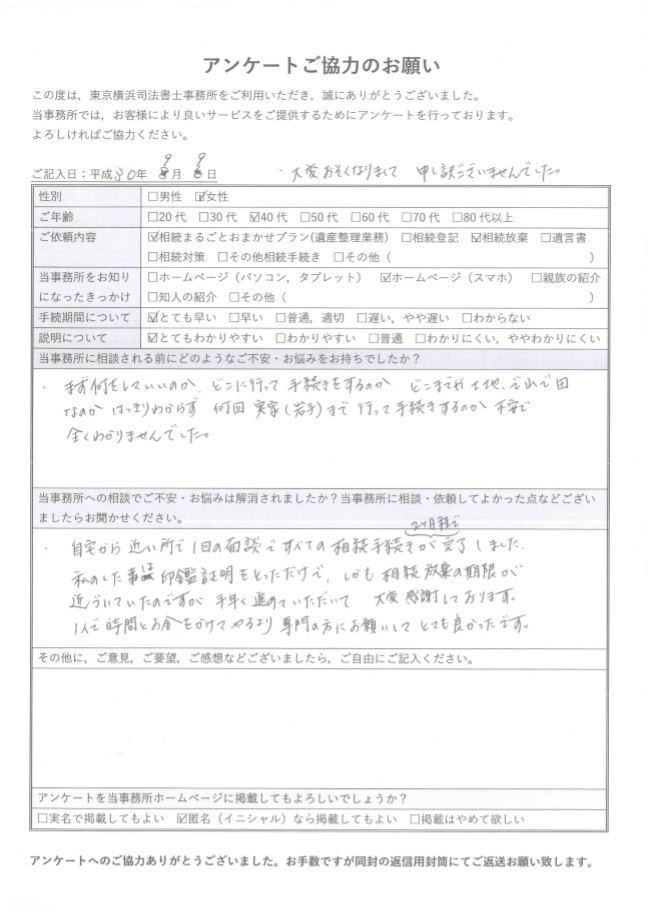

相続手続き

1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。

・まず何をしていいのか、どこに行って手続きをするのか、どこまでが土地で山で田なのかはっきりわからず、何回実家(岩手)まで行って手続するのか不安で全く分かりませんでした。

・自宅から近いところで1回の相談ですべての相続手続きが2か月ほどで完了しました。私のした事は印鑑証明書を取っただけで、しかも相続放棄の期限が近付いていたのですが、手早く進めていただいて大変感謝しております。

・1人で時間とお金をかけてやるより専門の方にお願いしてとても良かったです。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。

・(相談前に不安だったことについて)司法書士と税理士の関係、報酬について。 ・わかりやすくご説明いただきました。大田先生からの紹介も安心しました。 ・進捗状…続きを見る

-

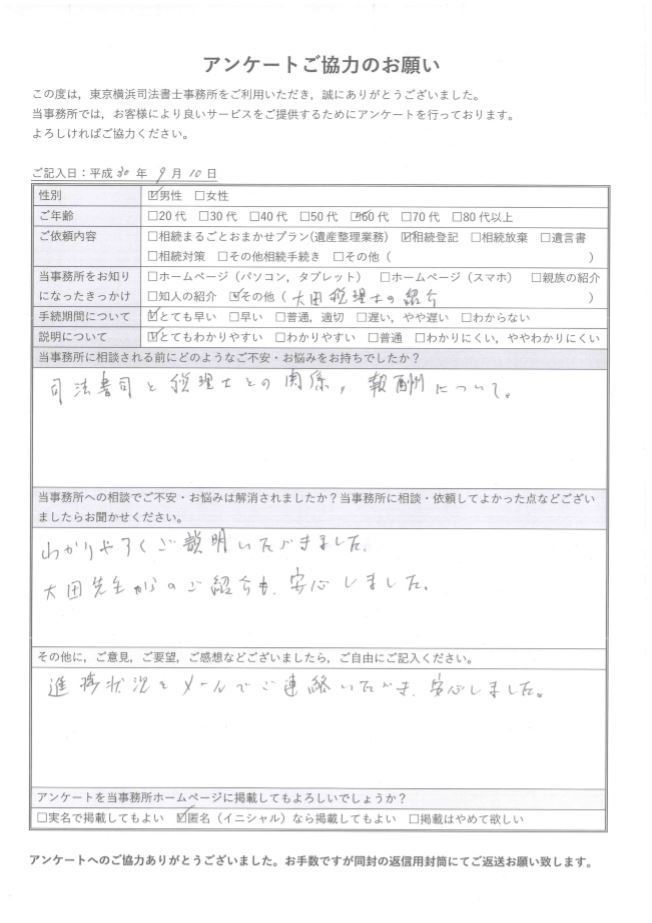

相続登記

進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。

・(相談前に不安だったことについて)司法書士と税理士の関係、報酬について。

・わかりやすくご説明いただきました。大田先生からの紹介も安心しました。

・進捗状況をメールでご連絡いただき、安心しました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。

・(相談前に不安だったことについて)(紹介してもらった)税理士さんを信頼していたことから特に不安はありませんでした。 ・丁寧にご説明いただき、手続きが良く理解…続きを見る

-

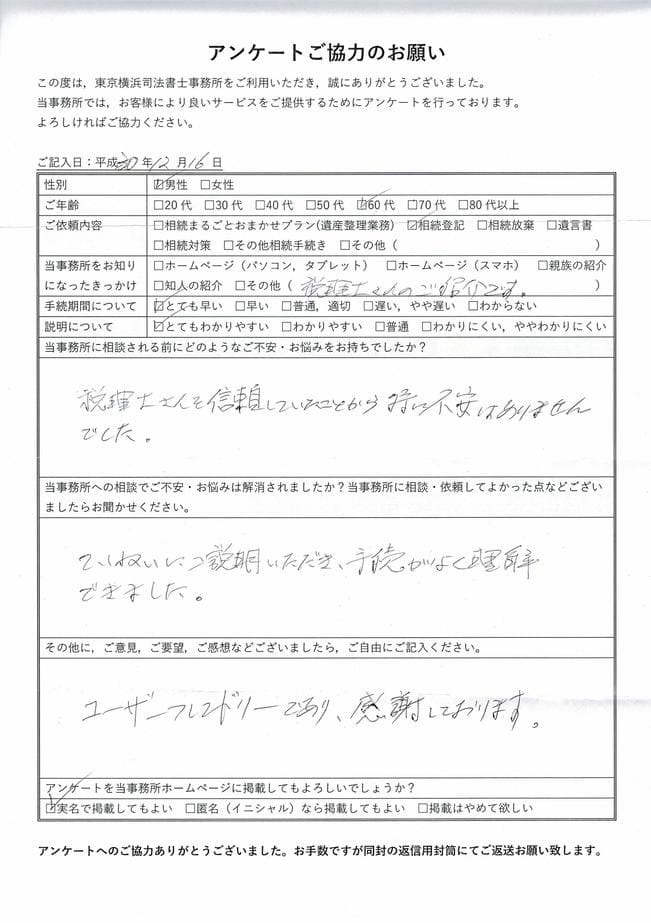

相続登記

ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。

・(相談前に不安だったことについて)(紹介してもらった)税理士さんを信頼していたことから特に不安はありませんでした。

・丁寧にご説明いただき、手続きが良く理解できました。

・ユーザーフレンドリーであり、感謝しております。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

すべてお任せして無事完了でき感謝しております。

・たいへんお世話になりありがとうございました。すべてお任せして無事完了でき感謝しております。…続きを見る

-

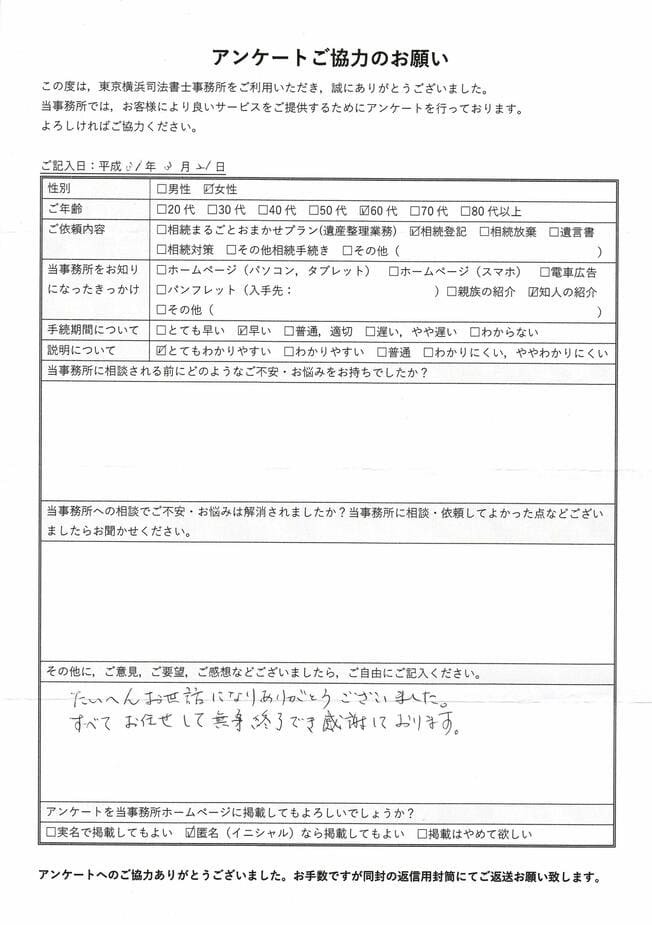

相続登記

すべてお任せして無事完了でき感謝しております。

・たいへんお世話になりありがとうございました。すべてお任せして無事完了でき感謝しております。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

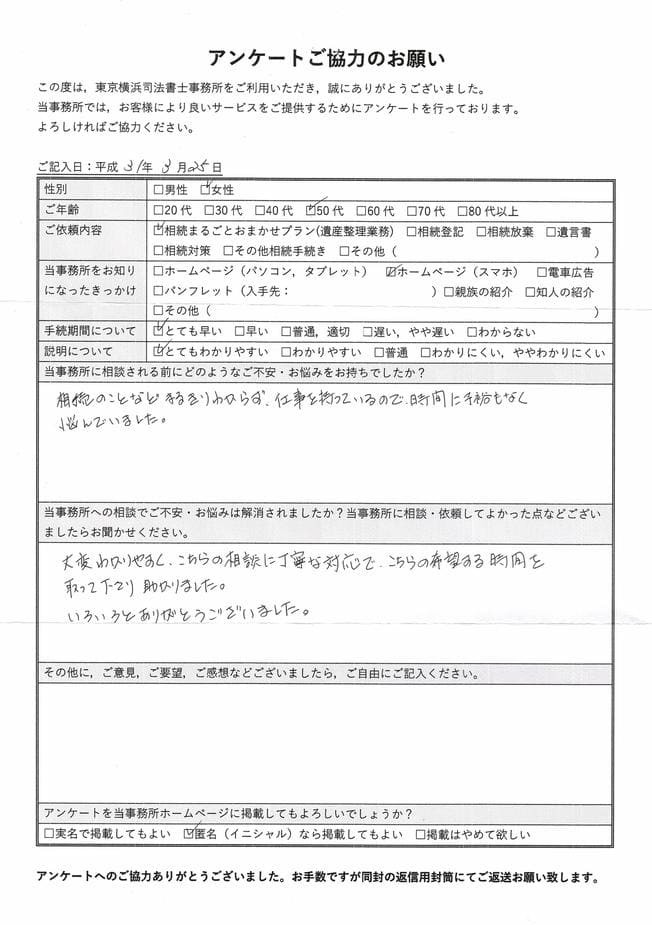

相続手続き

丁寧な対応で、こちらの希望する面談予約時間を取って下さり助かりました。

・相続のことなどまるきりわからず、仕事を持っているので時間に余裕もなく悩んでいました。 ・大変わかりやすく、こちらの相談に丁寧な対応で、こちらの希望する時間を…続きを見る

-

相続手続き

丁寧な対応で、こちらの希望する面談予約時間を取って下さり助かりました。

・相続のことなどまるきりわからず、仕事を持っているので時間に余裕もなく悩んでいました。

・大変わかりやすく、こちらの相談に丁寧な対応で、こちらの希望する時間を取って下さり助かりました。

・いろいろとありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

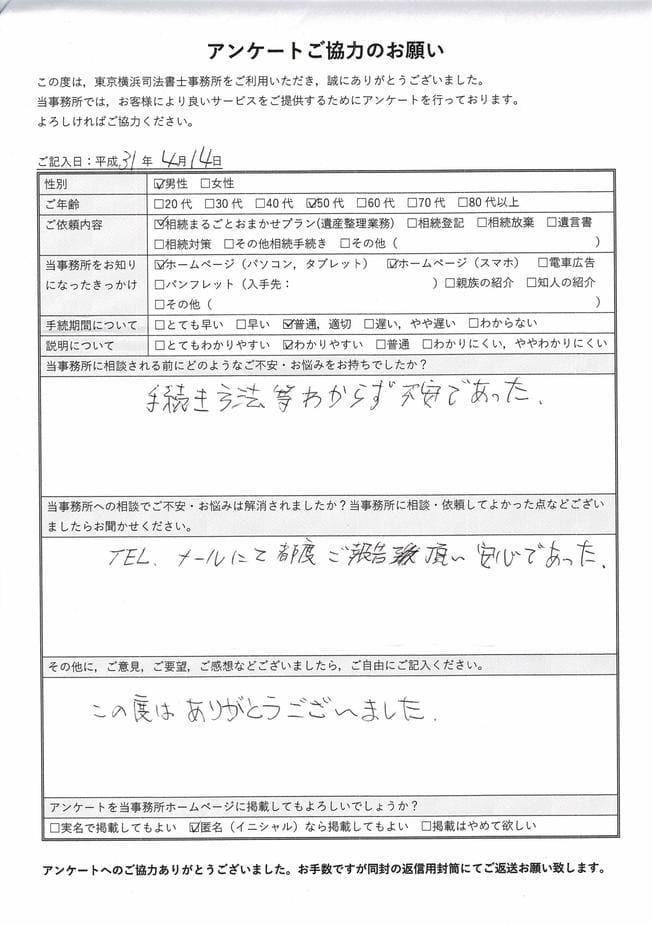

相続登記

TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。

・手続き方法等わからず不安であった。 ・TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。 ・この度はありがとうございました。…続きを見る

-

相続登記

TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。

・手続き方法等わからず不安であった。

・TEL、メールにて都度ご報告いただき安心であった。

・この度はありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

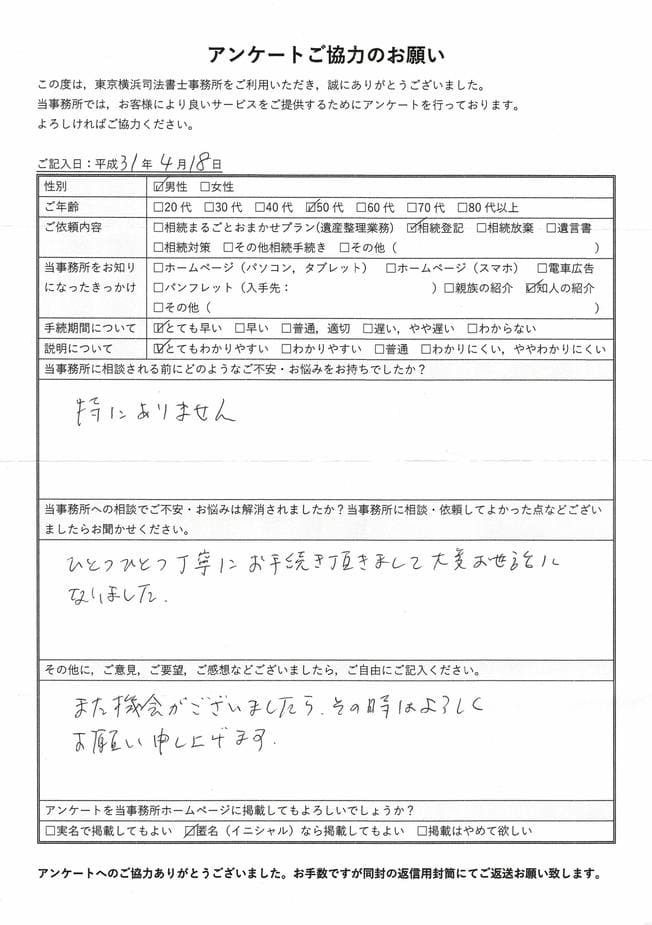

相続登記

ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。

・ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。 ・また機会がございましたら、その時はよろしくお願い申し上げます。…続きを見る

-

相続登記

ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。

・ひとつひとつ丁寧にお手続き頂きまして大変お世話になりました。

・また機会がございましたら、その時はよろしくお願い申し上げます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

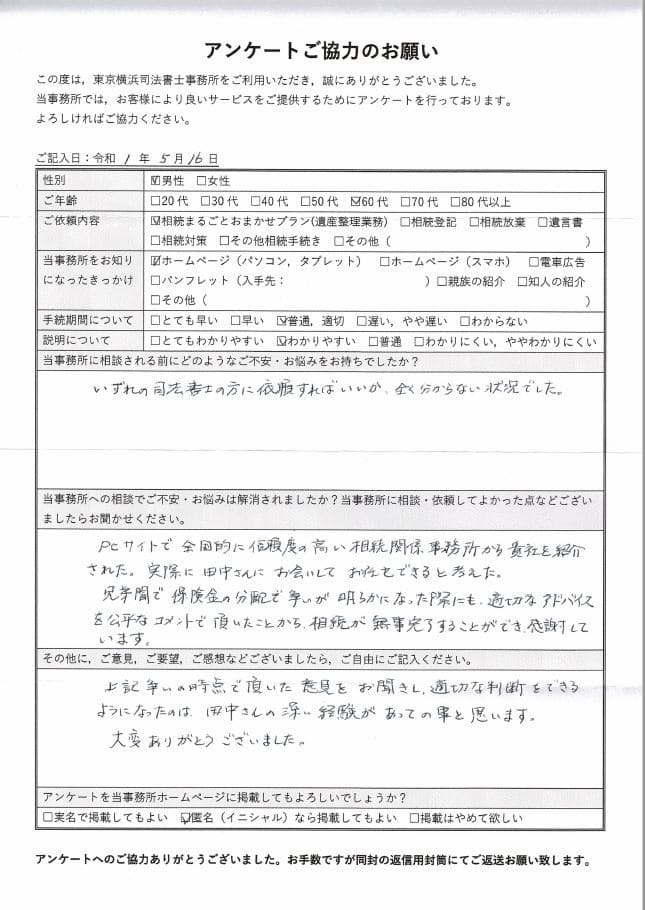

相続手続き

兄弟間で意見の違いが明らかになった際にも、適切かつ公平な見解を頂いたことから、無事完了することができました。

・いずれの司法書士に依頼すればいいか、全くわからない状況でした。 ・PCサイトで全国的に信頼度の高い相続関係事務所から貴社(東京横浜司法書士事務所)を紹介され…続きを見る

-

相続手続き

兄弟間で意見の違いが明らかになった際にも、適切かつ公平な見解を頂いたことから、無事完了することができました。

・いずれの司法書士に依頼すればいいか、全くわからない状況でした。

・PCサイトで全国的に信頼度の高い相続関係事務所から貴社(東京横浜司法書士事務所)を紹介された。実際に(代表の)田中さんにお会いしてお任せできると考えた。

・兄弟間で保険金の分配をめぐっで意見の違いが明らかになった際にも、適切なアドバイスを公平なコメントで頂いたことから、相続が無事完了することができ、感謝しています。

・上記意見相違の時点で頂いた意見をお聞きし、適切な判断をできるようになったのは、田中さんの深い経験があっての事と思います。大変ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

メールなどの返事もすぐにくださり大変助かりました。

・相続について、どのくらい費用がかかるのか、司法書士がどこまでやってくれるのかが不安でした。 ・費用などは良く説明してくださいましたし、こちらがわからないこと…続きを見る

-

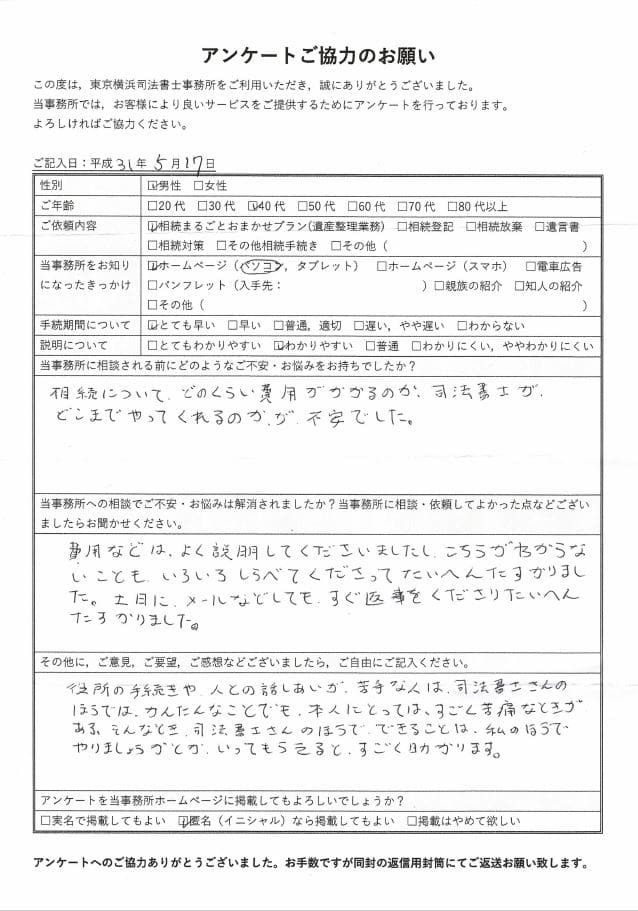

相続手続き

メールなどの返事もすぐにくださり大変助かりました。

・相続について、どのくらい費用がかかるのか、司法書士がどこまでやってくれるのかが不安でした。

・費用などは良く説明してくださいましたし、こちらがわからないことも調べてくださって大変助かりました。

・土日にメールなどしてもすぐ返事をくださり大変助かりました。

・役所の手続きや人との話し合いが苦手な人は、司法書士さんのほうではかんたんなことでも、本人にとってはすごく苦痛なときがある。そんなとき司法書士さんの方でできることは私の方でやりましょうかとか言ってもらえるとすごく助かります。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

専門外の所も色々手を尽くして下さってありがとうございました。

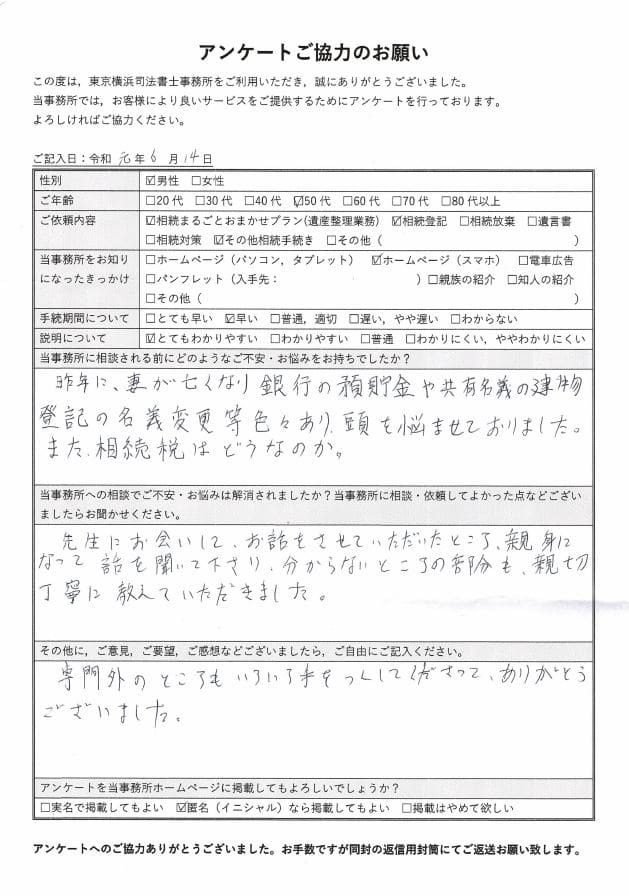

・昨年に、妻が亡くなり銀行の預貯金や共有名義の建物登記の名義変更等色々あり、頭を悩ませておりました。また、相続税はどうなのか。 ・先生にお会いして、お話をさせ…続きを見る

-

相続手続き

専門外の所も色々手を尽くして下さってありがとうございました。

・昨年に、妻が亡くなり銀行の預貯金や共有名義の建物登記の名義変更等色々あり、頭を悩ませておりました。また、相続税はどうなのか。

・先生にお会いして、お話をさせていただいたところ、親身になって話を聞いて下さり、分からないところの部分も、親切丁寧に教えていただきました。

・専門外のところもいろいろ手をつくしてくださって、ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

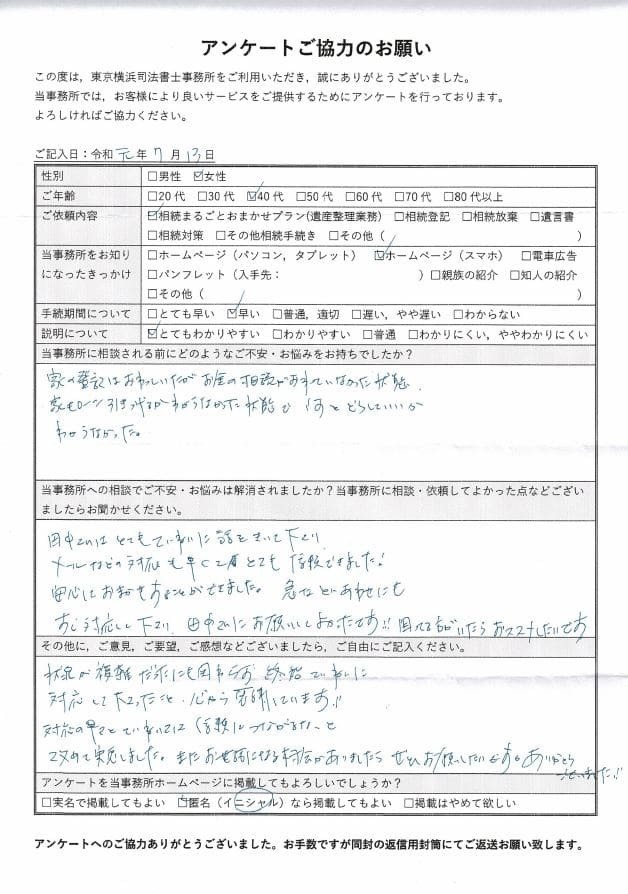

対応の早さと丁寧さは信頼につながるなと改めて実感しました。

・家の登記はおわっていたが、お金の相続がおわっていなかった状態。家のローン引きつげるかわからなかった状態で 何をどうしていいかわからなかった。 ・田中さんはと…続きを見る

-

相続手続き

対応の早さと丁寧さは信頼につながるなと改めて実感しました。

・家の登記はおわっていたが、お金の相続がおわっていなかった状態。家のローン引きつげるかわからなかった状態で 何をどうしていいかわからなかった。

・田中さんはとてもていねいに話をきいて下さり、メールなどの対応も早くてとても信頼できました!

・安心しておまかせずることができました。急な問合せにもすぐ対応して下さり、田中さんにお願いしてよかったです!困っている方がいたらおススメしたいです。

・状況が複雑だったにも関わらず、終始ていねいに対応して下さったこと、心から感謝しています!

・対応の早さとていねいさは信頼につながるなーと改めて実感しました。またお世話になる機会がありましたら、せひお願いしたいです。ありがとうございました!

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

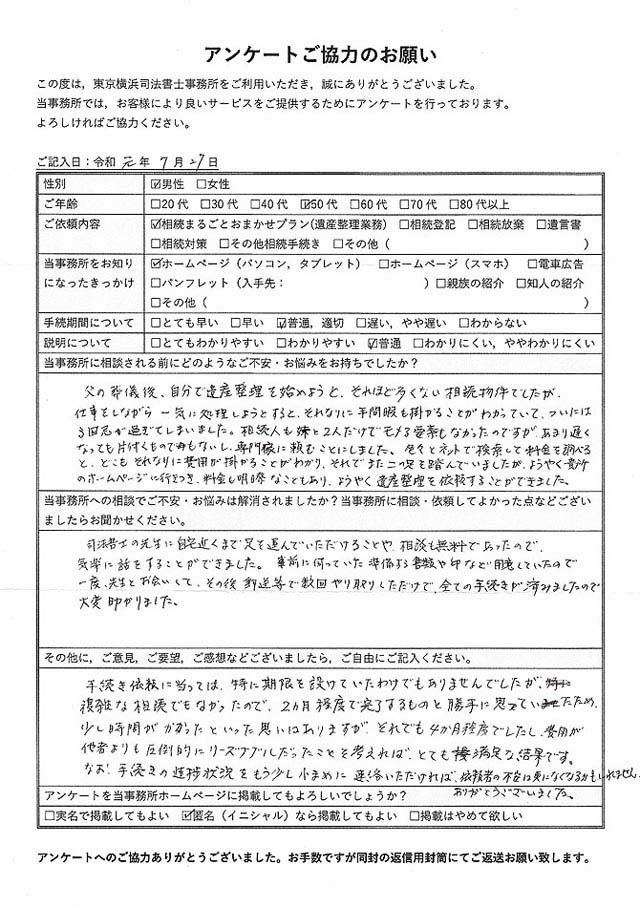

相続手続き

一度お会いしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。

・父の葬儀後、自分で遺産整理を始めようと、それほど多くない相続物件でしたが、仕事をしながら一気に処理しようとするとそれなりに手間暇も掛かることがわかっていて、つ…続きを見る

-

相続手続き

一度お会いしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。

・父の葬儀後、自分で遺産整理を始めようと、それほど多くない相続物件でしたが、仕事をしながら一気に処理しようとするとそれなりに手間暇も掛かることがわかっていて、ついには3回忌が過ぎてしまいました。

・相続人も妹と2人だけでモメる要素もなかったのですが、あまり遅くなっても片付くものでもないし、専門家に頼むことにしました。

・色々とネットで検索して料金を調べると、どこもそれなりに費用が掛かることがわかり、それでまた二の足を踏んでいましたが、ようやく貴所のホームページに行きつき、料金も明瞭なこともあり、ようやく遺産整理を依頼することができました。

・司法書士の先生に自宅近くまで足を運んでいただけることや、相談も無料であったので、気楽に話をすることができました。

・事前に伺っていた準備する書類や印など用意していたので、一度、先生とお会いして、その後郵送等で数回やり取りしただけで、全ての手続きが済みましたので、大変助かりました。

・手続き依頼に当たっては、特に期限を設けていたわけでもありませんでしたが、複雑な相続でもなかったので、2か月程度で完了するものと勝手に思っていたため、少し時間がかかったといった思いはありますが、それでも4か月程度でしたし、費用が他者よりも圧倒的にリーズナブルだったことを考えれば、とても満足な結果です。

なお、手続きの進捗状況をもう少しこまめに連絡していただければ、依頼者の不安は更になくかるかもしれません。ありがとうございました

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

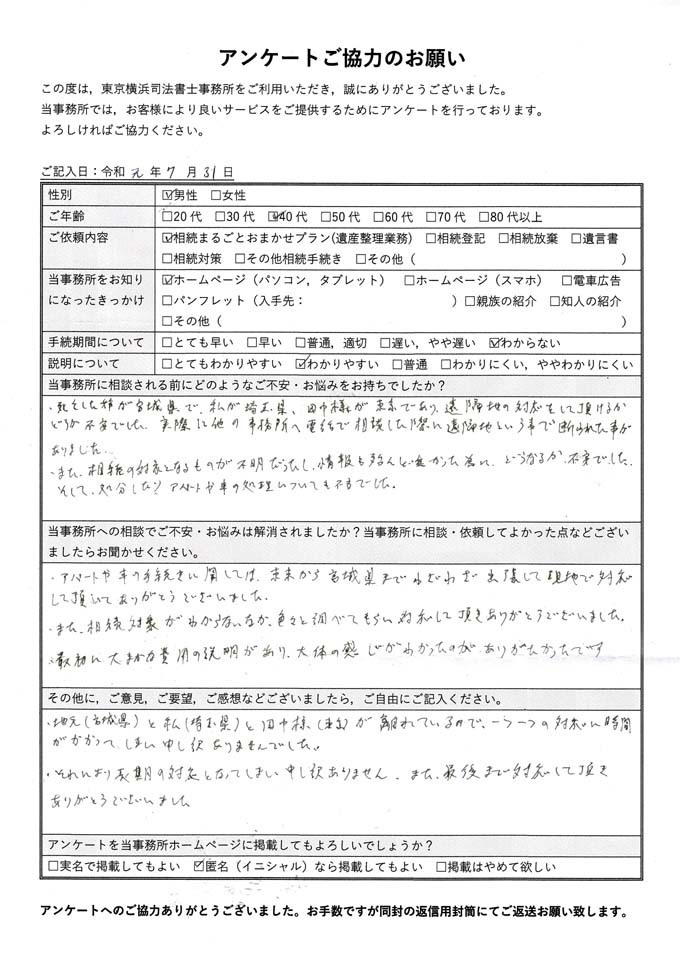

東京からわざわざ出張して対応していただいてありがとうございました。

・死亡した姉が宮城県で、私が埼玉県、田中様が東京であり、遠隔地の対応をして頂けるかどうか不安でした。実際に他の事務所へ電話で相談した際に遠隔地という事で断られた…続きを見る

-

相続手続き

東京からわざわざ出張して対応していただいてありがとうございました。

・死亡した姉が宮城県で、私が埼玉県、田中様が東京であり、遠隔地の対応をして頂けるかどうか不安でした。実際に他の事務所へ電話で相談した際に遠隔地という事で断られた事がありました。

・また、相続の対象となるものが不明だったし、情報も殆ど無かった為に、どうなるか不安でした。そして処分したり、アパートや車の処理についても不安でした。

・アパートや車の手続きに関しては、東京から宮城県までわざわざ出張して現地で対応して頂いてありがとうございました。

・また、相続対象がわからないなか、色々と調べてもらい対応して頂きありがとうございました。

・最初に大まかな費用の説明があり、大体の感じがわかったのがありがたかったです。

・地元(宮城県)と私と(埼玉県)と田中様(東京)が離れているので、一つ一つの対応に時間がかかってしまい、申し訳ありませんでした。

それにより、長期の対応となってしまい、申し訳ありません。また、最後まで対応して頂き、ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。

(当事務所に相談される前にどのようなご不安・お悩みをお持ちでしたか?) ・相続関連業務の範囲がどこまで依頼できるのか ・料金体系及び追加料金はどの位か ・…続きを見る

-

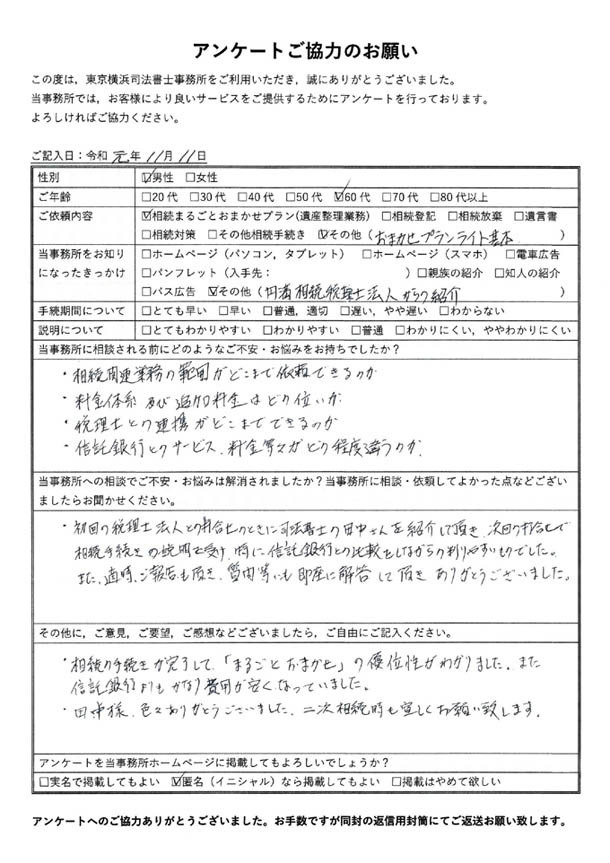

相続手続き

相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。

(当事務所に相談される前にどのようなご不安・お悩みをお持ちでしたか?)

・相続関連業務の範囲がどこまで依頼できるのか

・料金体系及び追加料金はどの位か

・税理士との連携がどこまでできるのか

・信託銀行とのサービス、料金等々がどの程違うのか

・初回の税理士法人との打ち合わせのときに司法書士の田中さんを紹介して頂き、次回の打合せで相続手続きの説明を受け、特に信託銀行との比較をしながらの判りやすいものでした。また、適時、ご報告も頂き、質問等にも即座に解答して頂きありがとうございました。

・相続の手続きが完了して「まるごとおまかせ」の優位性がわかりました。また信託銀行よりもかなり費用が安くなっていました。

・田中様、色々ありがとうございました。二次相続時もよろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

途方に暮れていたところ、えきまえ相談会を発見。無事相続手続きを終えることが出来ました。

・相続の手続きが必要だとわかり、本やネットなどで調べましたが、私ども家族の場合、当てはまるような事例がほとんど無く、何をして、どう進めたらよいのか、どなたにお願…続きを見る

-

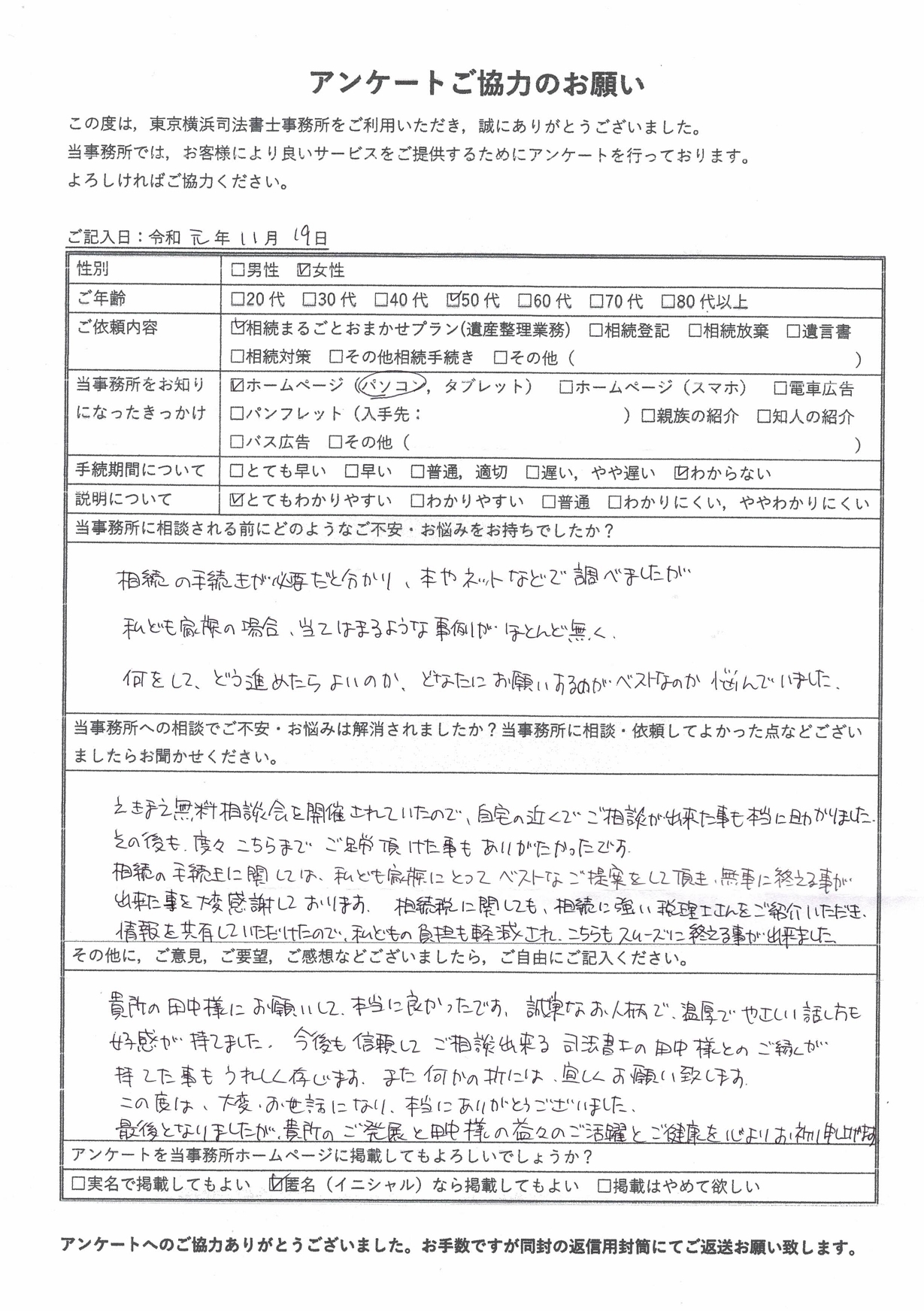

相続手続き

途方に暮れていたところ、えきまえ相談会を発見。無事相続手続きを終えることが出来ました。

・相続の手続きが必要だとわかり、本やネットなどで調べましたが、私ども家族の場合、当てはまるような事例がほとんど無く、何をして、どう進めたらよいのか、どなたにお願いするのがベストなのか悩んでいました。

・えきまえ無料相談会を開催されていたので、自宅の近くでご相談が出来た事も本当に助かりました。

その後も、度々こちらまでご足労頂けたこともありがたかったです。

相続の手続きに関しては、私ども家族にとってベストなご提案をして頂き、無事に終えることが出来た事を大変感謝しております。

相続税に関しても、相続に強い税理士さんををご紹介いただき、情報を共有していただけたので、私どもの負担も軽減され、こちらもスムーズに終えることが出来ました。

・貴所の田中様にお願いして、本当に良かったです。誠実なお人柄で、温厚でやさしい話し方も好感が持てました。今後も信頼してご相談出来る司法書士の田中様とのご縁が持てた事もうれしく存じます。また何かの折には、宜しくお願い致します。

この度は、大変お世話になり、本当にありがとうございました。

最後となりましたが、貴所のご発展と田中様の益々のご活躍とご健康を心よりお祈り申し上げます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

初めから御社に依頼しておけば無駄なお金がかからなかった…

・自分で全てやってしまおうと思っていたが行き詰ってしまったので依頼。全額がいくらかかるのか不安だった。 ・別の税理士に分割協議書の作成を依頼したのが大失敗…続きを見る

-

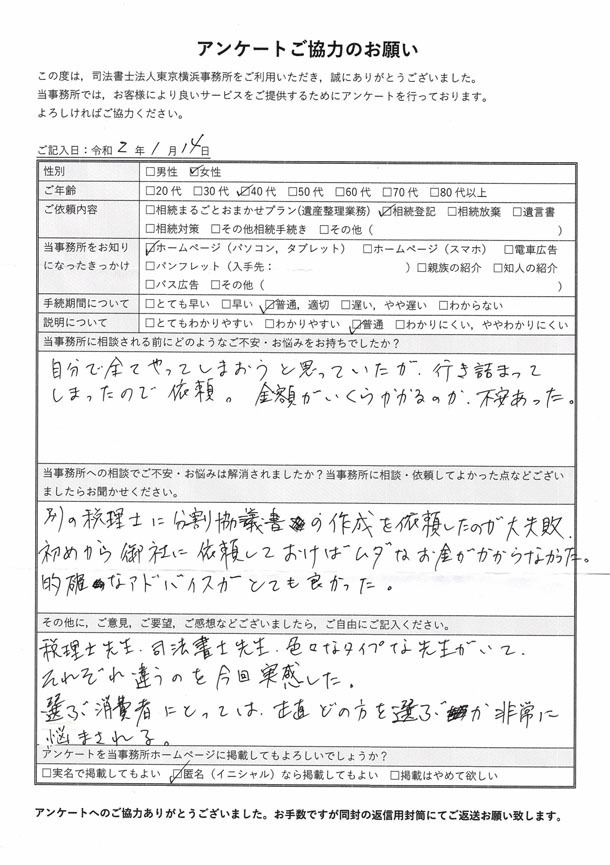

相続手続き

初めから御社に依頼しておけば無駄なお金がかからなかった…

・自分で全てやってしまおうと思っていたが行き詰ってしまったので依頼。全額がいくらかかるのか不安だった。

・別の税理士に分割協議書の作成を依頼したのが大失敗。初めから御社に依頼しておけばムダなお金がかからなかった。的確なアドバイスがとてもよかった。

・税理士先生、司法書士先生、色々なタイプな先生がいて、それぞれ違うのを今回実感した。選ぶ消費者にとって正直どの方を選ぶか非常に悩まされる。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

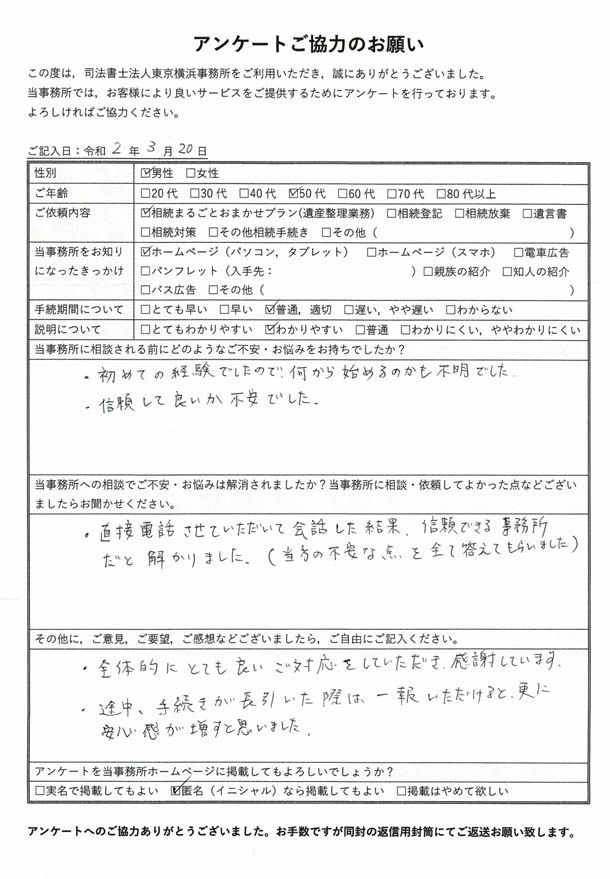

直接電話でお話し、不安な点を全て答えていただきました。

・初めての経験でしたので、何から始めるのかも不明でした。信頼して良いか不安でした。 ・直接電話させていただいて会話した結果、信頼できる事務所だと解りました…続きを見る

-

相続手続き

直接電話でお話し、不安な点を全て答えていただきました。

・初めての経験でしたので、何から始めるのかも不明でした。信頼して良いか不安でした。

・直接電話させていただいて会話した結果、信頼できる事務所だと解りました。当方(当初?)の不安な点を全て答えてもらいました。

・全体的にとても良いご対応をしていただき感謝しています。

・途中、手続きが長引いた際は一報いただけると、更に安心感が増すと思いました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

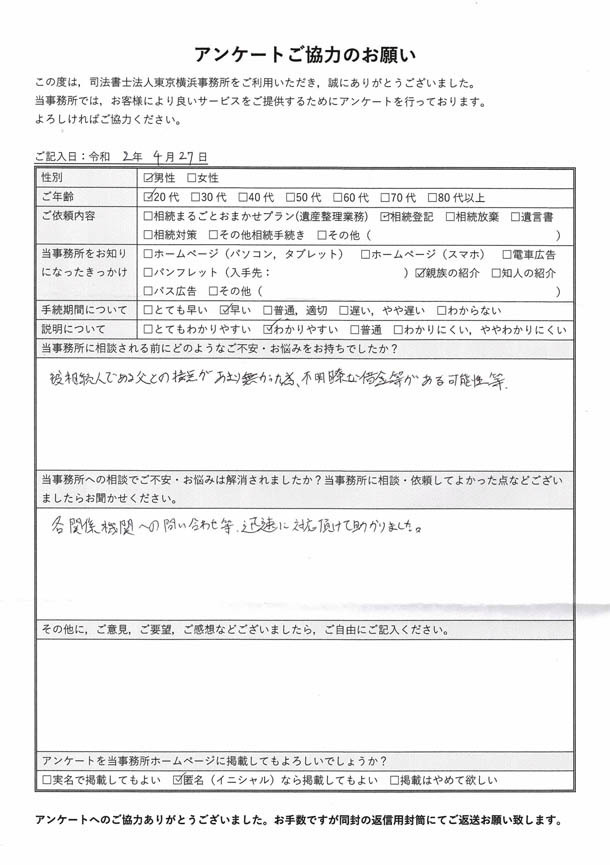

相続手続き

各機関への問合せ等、迅速に対応いただけて助かりました。

・被相続人である父との接点があまり無かった為、不明瞭な借金等がある可能性等。 ・各関係機関への問合せ等、迅速に対応頂けて助かりました。…続きを見る

-

相続手続き

各機関への問合せ等、迅速に対応いただけて助かりました。

・被相続人である父との接点があまり無かった為、不明瞭な借金等がある可能性等。

・各関係機関への問合せ等、迅速に対応頂けて助かりました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

成年後見

相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供たち。

お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能…続きを見る-

成年後見

相続人が認知症!遺産分割協議ができなくて困った・・・【相続人の中に認知症の方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供たち。

お子様たちの仲は良く、遺産は仲良く分けるつもりですが、高齢のお母様が認知症で意思能力(判断能力)が無い状態。

意思能力が無い方がいると、そのままでは手続きを進めることができないと知り、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。相談後

遺産分割協議を行うにあたり、相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。

認知症だからと言って必ずしも意思能力が無いというわけではありませんが、このケースではお母様は施設に入所されており、すでに日常会話も難しい状況でした。

そこで今後のことも考えて、お母様の一番近くに住んでいる長男様を成年後見人として申し立てを行うことになりました。

ただし、今回はお母様と長男様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長男様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできなません。

そこで成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

また、お母様ご自身の財産と今回相続する財産を合わせるとかなりの金額になるため、家庭裁判所が、司法書士や弁護士などの専門家を成年後見人に選任してくる可能性が高いと思われました(当時の運用では、親族後見人による横領を防ぐという名目で、財産が一定額を超えると機械的に専門家が選任されていました。)。

成年後見は一度開始されると、原則として本人が亡くなるまで続くため、月3~4万円の後見人報酬がかかり続けることが懸念されました。

そこで後見制度支援信託という仕組みを利用し、かかるコストを最小限に抑える方法を提案しました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供と孫。

相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代…続きを見る-

相続手続き

遺産分割協議が必要なのに亡くなった兄の子供と連絡が取れない・・・【相続人の中に疎遠な方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様と子供と孫。

相談者の兄はすでに亡くなっておりその子供(亡くなった方の孫、相談者から見て姪)が代襲相続人になる。

姪には母親(亡兄の妻)を通して一度は相続手続に協力してもらえるとの口約束は取り付けているが、その後はなかなか連絡が取れない。

揉めているわけではないものの、亡兄家族とはほとんど面識がないため、今後の手続きをどう進めていいか困っているという事で相談にいらっしゃいました。相談後

相続人であるお子様がすでに亡くなっている場合、その方に子供がいれば代襲相続人として相続人となります。

代襲相続人がいるケースでは、他の相続人との面識がほとんどないという事はよくあり、今回もそうでした。

そこで、当事務所で戸籍収集、財産調査、疎遠な相続人とのやり取り、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

このケースでは、相続人の中に疎遠な方がいるため自分たちで連絡を取ることについて心理的負担があること、相続人が離れて暮らしているため、書面が必要な場合にやり取りの方法が難しいこと、が主にネックとなりました。

このような負担や手間を回避するためには、生前に相続・死後手続きに精通した司法書士などの専門家に相談の上、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

また、すでに相続が発生した方で同様のケースでお困りの方は、放っておくと余計に解決が難しくなる可能性が高くなるので、お早めに相続手続きに強い専門家に相談することをおすすめします。

遺言書作成についてのご相談や、疎遠な相続人がいる場合の相続手続きのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮…続きを見る-

相続手続き

母の相続手続き、と思ったら放置していた父の相続手続きも必要なことが判明!【相続登記を放置したまま二次相続が発生してしまったケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3人。(お父様は10年前に他界)

遠く離れた実家付近に多数の不動産があり、相続人が皆ばらばらに暮らしているので、相続手続が進まない、という事で相談にいらっしゃいました。相談後

この方のように遠く離れた実家の方に財産がまとまっているが、財産調査や相続手続きのために頻繁に足を運ぶことが難しいとお悩みの方は多いです。

さらに、相続人がばらばらに離れて暮らしているので、手続きを分担するのも難しく、遺産分割の話し合いをするのも一苦労という事もよくある話です。

そこで、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成・署名捺印の手配、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

また、調査の結果、不動産については10年前に亡くなったお父様名義のままであることが判明したため、お母様の相続手続と併せて、お父様名義の不動産についての名義変更も行うことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、亡くなった方の財産を調査していく中で、実は以前に亡くなった方(妻や夫、祖父や祖母など)の名義のままであることが判明することは少なくないです。

このケースでは、お父様とお母様で相続関係が同一であり、全員がご健在だったため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。

しかし、手続きを放置している間に次の相続が発生した場合は、関係性の微妙な方と連絡を取らなければならいなどのやっかいな問題が生じてしまう可能性が高くなります。

不動産については今の所(2020年現在)、相続登記をしなくても罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、放置した結果、後で余計な手間や費用がかかることはあっても、得をすることはありませんので、相続が発生したら、相続手続きに強い専門家に相談のうえ、すみやかに手続きを済ませておくことをおすすめします。

放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】

相談前

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くな…続きを見る-

相続手続き

被相続人が3人⁉20年以上前に亡くなった父の相続手続が必要で困った・・・【かなり昔に亡くなった方の相続登記が必要なケース】

相談前

お兄様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談者様一人のみだが、財産のうち、不動産については10年以上前に亡くなられたお母様か、20年以上前に亡くなられたお父様に名義のままである可能性が高いとのこと。

相続人が1名のみで他に相談できる方もいないため、どこから手を付けていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました相談後

相続登記をしないまま、相続人の方(一次相続人)が亡くなってしまった場合、亡くなった相続人の相続人(二次相続人)と一次相続人の間で遺産分割協議を行う必要があります。

この方の場合、亡くなったお父様とお母様の相続人はお子様二人のみで全く同じ、次に亡くなったお兄様の相続人もご相談者様のみだったので、それほど複雑な話にはならずに済みました。

このように、最終の相続人が一人のケースで相続登記を行う場合、生前に遺産分割についての合意があったかどうかによって、必要な書類や申請する登記が異なります。

聞き取りの結果、1件の登記でご相談者様に名義変更ができそうだという事がわかったので、生前に合意があったことの証明書などを作成し、最小限の手間と費用で行う方法を提案しました。

また、お仕事がお忙しく手続きのための時間が取れないという事で、当事務所で戸籍収集、金融機関への連絡、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、相続手続きを放置している間に次の相続が発生してしまった、というのは良くある話です。特に相続登記については今の所(2020年現在)罰則がないため、「そのうちやればいいか」でそのままになっている方も多いようです。

しかし、このケースのように最終的な相続人が一人になるケースばかりではなく、むしろ相続が発生するたびに関係者が増えていくのが普通です。関係者が増えるとその度に手続きに要する手間と費用も増えていくことになります。

手続きを後回しにしても得することはないので、相続が発生したら、お早めに相続手続きに精通した専門家への相談をおすすめします。

また、この方のように相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議等の必要がないため、一見楽に思われますが、他に相談できる人や手続きを分担してもらえる人がいないため、すべて自分でやらなくてはならず、お困りの方が実はとても多いです。

一人で悩んでいた時はとても解決できないと思えた事でも、専門家に相談することで意外にあっさりと解決することはありますので、悩んでいるうちに時間が過ぎて、後で大変なことになってしまう前に、やはり相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

放置してしまっている相続登記やその他の相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺言作成

コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお父様とお子様3人。

生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う…続きを見る-

遺言作成

コストが高過ぎる!銀行の遺言信託をキャンセルしたい・・・【信託銀行の遺言信託をキャンセルしてご依頼をいただいたケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお父様とお子様3人。

生前にご夫婦で信託銀行に遺言信託を依頼し、遺言を作成されていましたが、銀行が行う遺言執行のサポート内容とかかるコストが見合ってないのではないか、また銀行から紹介された税理士の対応にも疑問があるということで、相談にいらっしゃいました。相談後

信託銀行等の金融機関が取扱う商品に“遺言信託”というものがあります。これは生前に銀行等が遺言書の作成をサポートして、相続が発生したら銀行等が遺言執行者として金融機関の解約等の相続手続を執り行うというものです。

銀行等の行う遺言執行は金融機関の解約、名義変更等に限定したものがほとんどで、業務内容に比べて報酬が高いと感じる方が多いのか、当事務所でも、相続発生後に相続人の方からキャンセルできないかという相談を受けることがあります。

このケースでは、金融機関の解約や不動産の名義変更といった基本的な手続きの他に、賃貸物件のオーナー変更手続き、住宅ローンの債務者変更手続き、貸金庫の開扉と内容物の確認等の銀行では対応できない手続きが必要という事と、銀行から紹介された相続税申告を担当する税理士の対応に疑問がある(あまり相続に詳しくなさそうだった)という事で、銀行の遺言執行をキャンセルしてすべての手続きを当事務所で代行・サポートさせていただくことを提案しました。

また、遺言書の内容のとおり財産を分けると、将来お父様の相続の際に高額の相続税を負担しなければならないことを懸念されていたため、相続人全員の同意の元、相続に強い税理士と相談の上で、遺言と異なる内容の遺産分割を検討することを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、銀行等の行う相続手続きサポートについて、コスト面やサポート内容の面での懸念からキャンセルを希望される方は少なからずいらっしゃいます。

銀行がサポートする場合、手続きは銀行の担当者や紹介された司法書士や税理士等の専門家が行うのですが、担当者が相続に精通しているわけではないのは仕方ないとしても、紹介された専門家まであまり相続に強くなさそうだったので不安になったというお話を聞くこともあります。また、銀行と専門家との連携が上手くいっていないのか、同じことを何度も聞かれ、やり取りにストレスを感じたという方もいらっしゃいました。

相続手続き、死後に必要な手続きは100種類以上にも及ぶと言われ、どの手続きが必要になるかは一人一人異なります。しかし銀行等のサポートで対応できるのは相続手続きのほんの一部であり、それ以外の細かい手続きについて相談しても、“それは別の所に相談してください”とか“それは簡単なので自分で行ってください”と対応されてしまうことがほとんどのようです。また、相続税申告等に必要な資料についても基本的には自分で集めなければなりません。

相続発生後の気分が落ち込んでいる時期に、わずらわしい手続きで悩まされたくないという方、忙しくて手が回らないという方、銀行の対応に不満があるという方は、お早めに相続手続き全般に精通した司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

※銀行との契約を解約する際にはキャンセル料が発生する可能性があります。また、すべてのケースで確実に解約できるというわけではないのでご注意ください。

また、相続税については頻繁に法律や制度の運用が変わるため、遺言のとおりに財産を分けてしまうと将来の相続税の負担が大きくなりすぎてしまうという事もよくあります。

もちろん遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)の上、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められていています。

ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。

必要な手順を誤ると、相続人同士の仲がこじれたり、後で遺産分割の無効を主張されたりする可能性もあるので、遺言と異なる遺産分割をしたいとお考えの方は、必ず相続全般に詳しい専門家に相談することを強くおすすめします。

遺言執行以外の手続きも代行して欲しいとお考えの方や、遺言と異なる遺産分割をお考えの方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家…続きを見る-

遺産分割

実家はどうする?公平にするためにはどうやって分ければいい?【実家を売却せずに公平に遺産分割をしたいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

ごきょうだい間の中は悪くなく、平等に分けたいという気持ちはあるものの、空き家になった実家の今後について意見の違いがあったため、公平な第三者に間に入ってもらおうという事で相談にいらっしゃいました。相談後

相続をきっかけに空き家となった不動産について、処分や活用方法をめぐって相続人間で意見が食い違うケースは少なくありません。特に実家不動産については、思い入れなども絡むため、いずれ売却するにしても、すぐに処分はしたくないという方もいらっしゃいます。

このケースでも、お兄様の方がすぐに売却はしたくないとのご意向をお持ちでした。

そこで、不動産についてはお兄様が単独で取得し、それ以外の金融資産を妹様が多く取得することでバランスを取り、公平に遺産を分ける方法を提案しました。

また、どちらか一方が相続手続きを行う事で負担が偏ることの無いよう、当事務所で戸籍収集、金融機関の調査、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどの必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように基本的には揉めないように平等にしたいものの、不動産について意見の食い違いがあるため、分け方で悩まれる方は多くいらっしゃいます。不動産については固定資産評価、相続税評価、時価評価と様々な評価基準があるため、分けるにあたってどのように金額を決めるかが難しいというのも悩ましいところです。

このような場合、公平な第三者の意見を聞くことですんなりと話がまとまることも多いので、相続人同士の話し合いが長期化して関係性がこじれてしまう前に、お早めに相続実務に精通した専門家に相談することをおすすめします。

また、このケースでは該当しなかったものの、誰が実家不動産を相続するかで相続税の金額が大きく違ってくることもあります。相続税の負担が大きくなると手元に残る金額は減り、実質的な不公平感も大きくなるため、相続人間の関係にしこりを残すこともあります。

平等に分けたつもりなのに関係性が悪化してしまった・・・というのは誰も望まない結果だと思いますので、そうならないように相続に強い専門家に相談した上で、分け方を決めることを強くおすすめします。

揉めないように公平に遺産分割を行いたい方のご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】

相談前

お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。

お父様が亡くなられたのは18年前。

当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をし…続きを見る-

相続登記

相続人が8人!放置している間に相続関係者が増えてしまい困った・・・【相続登記を放置している間に複数の相続が発生してしまったケース】

相談前

お父様名義の不動産の相続登記についてのご相談。

お父様が亡くなられたのは18年前。

当時の相続人は子供たち4人と比較的シンプルだったが、相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまい、その子供や配偶者が相続人になってしまった。

他の相続人から合意を取り付けてはいるが、離れて暮らしており、不動産も遠方にあるため、とても自分で手続きをすることはできないという事で相談にいらっしゃいました。相談後

この方のように、相続登記をしない間に次の相続が発生してしまい、相続関係が複雑化してしまったために、手続きを行うことがさらに億劫になってしまう方は少なくないです。

この方の場合は、自分の次の世代に迷惑をかけたくないという事で一念発起して相続人全員に連絡を取ったとのことでした。

幸いにも全員から手続きに協力する旨の合意をもらえたとのことでしたので、当事務所で手続きに必要な遺産分割協議書を作成し、署名捺印の手配等は郵送で行うことを提案しました。

また、戸籍の収集や固定資産評価証明書等の不動産に関する資料などの登記に必要な書類一式の資料の収集も含めて、一括して当事務所で代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

相続登記は今のところ(2020年現在)、しないことによる罰則がないため、なんとなくすぐに登記しないまま放置されてしまう方もいらっしゃいます。

しかしこのケースのように放置している間に次の相続が発生してしまうと、その度に手続きを行うことがより困難になってしまいます。

その結果さらに放置が進むと、次の世代に問題を引き継ぐことになってしまいます。

幸いにもこのケースでは相談者様の尽力の結果、関係者全員から手続きにご協力いただくことができました。しかし最初の相続人同士は仲が良くても、次の相続が発生した結果、ほとんど面識のない相続人と連絡を取ることになり、手続きに協力してもらえずに頓挫してしまう事は珍しくありません。

相続登記を放置してもいいことは何もありませんので、子どもたちや孫の代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したらすみやかに相続に強い司法書士に相談するなどして、登記を完了させましょう。

放置してしまっている相続登記や遠方にある不動産の相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺言作成

公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】

相談前

奥様を亡くされた方からのご相談。

相続人はご主人様とご両親の3名。

生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きにな…続きを見る-

遺言作成

公正証書で作った遺言なのに問題あり⁉【公正証書遺言に従って相続手続きを行うケース】

相談前

奥様を亡くされた方からのご相談。

相続人はご主人様とご両親の3名。

生前、財産はすべて夫に、という内容の公正証書遺言を遺されていましたが、手続きになかなか手が付けられない、また、本当に遺言のとおりに進めていいのか不安があるという事でご相談にいらっしゃいました。相談後

亡くなった方が遺言書を遺されていた場合、基本的には遺言に従って手続きを進めることになります。

特に公正証書遺言の場合、手続きに必要な戸籍が少なく済み、検認手続き等も不要なため、手続きにかかる手間は大きく減ります。

しかし、そうは言っても、この方のように大切な家族を失ったばかりで気分が落ち込んでいる時に、慣れない手続きに煩わされたくない、という方は多くいらっしゃいます。

そこで、当事務所で戸籍収集、義両親への連絡、生命保険金の請求、預貯金の解約手続きなどすべての必要な手続きを代行させていただくことを提案しました。

また、すべての財産を夫に相続させる内容の遺言はあるものの、自分たちには子供がおらず、若くして亡くなってしまったので、田舎の義両親にも財産を少しはもらってほしいということでしたので、遺言と異なる遺産分割が可能かについてもアドバイスさせていただきました。事務所からのコメント

公正証書で作成された遺言がある場合、手続きに必要な戸籍が通常より少なく済むため、相続人の方の負担は軽くなります。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていれば、他の相続人の関与なく手続きを進めることができるので、手続きが滞る可能性をかなり減らすことができます。

しかし、このケースのように法律上必須ではないが、手続きを行う(遺言を執行する)際に重要な文言が抜けていたため、結局残された方が大変な思いをするというケースは、残念ながら珍しくありません。

また、遺言執行者は基本的に誰でもなることができるので、財産を受け取る方が指定されていることも多いのですが、昨今の民法改正によって遺言執行者の義務がより具体的に明文化されたため、ご家族を指定したことによって、意図せず過大な負担を負わせることになるケースもあります。

今回のようなケースを防ぐためには、遺言の作成段階で、相続開始後の手続きにまで精通した専門家に相談の上、抜け漏れのない遺言を作ることが大切です。また、遺されたご家族が手続きの事で悩まされることの無いよう、司法書士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことが望ましいでしょう。

相続発生後の手続き面にまで配慮した遺言作成や、遺言執行についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とご長男様の二人。

実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての…続きを見る-

遺産分割

遺言書がいくつもある!?財産の存在に疑義あり!【詳細不明の財産の確認が必要なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とご長男様の二人。

実は以前介護を担当していたヘルパーの方が、ご両親に取り入り、その方にすべての財産を遺贈する旨の公正証書遺言を作成させていたことが発覚したとのこと。

幸いにも相続発生前に発覚し、ご両親の本意ではなかったので遺言は撤回することができたが、こうした経緯から現状把握している財産以外にも財産があるのではないかと思い、相談にいらっしゃいました。相談後

高齢者の面倒を看ていた方が、自分に都合のいい遺言を書かせるというケースはたまにあります。

もちろん、自分の面倒を看てくれた方に、お礼を込めて財産を貰ってほしいという本心で書いた遺言の方が圧倒的に多いですが、心身が弱くなってくると、面倒を看てくれる方の言いなりになって、本意ではない遺言を作成してしまうという事もあるようです。

この方の場合、遺言は撤回できたものの、生前父は株式を保有していたはずなのにそれが見当たらないということで、自分が把握できていない財産があるのではという疑念を持っていらっしゃいました。

お母様に聞いても、高齢のためかよくわからない様子であり、また、あまりご負担をかけたくないという事でしたので、当事務所で財産調査を含む相続手続き一式を代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、以前はもっと財産を持っていたはずなのに、相続開始後に家を探しても資料が見当たらないということはよくあります。

多くはすでに生前にご自身で処分されているのですが、実は資料を失くしているだけで、やはり存在していたというケースもあります。

詳細不明の財産については調査によって判明することもありますが、預貯金、上場株式、不動産等の財産の種類によってそれぞれ調査方法は異なるため、一般の方がすべてご自身で調査・確認されるには大変な労力が必要になります。

お仕事等が忙しく、そんな時間は取れない!という方は、相続手続き全般に詳しい司法書士などの専門家に早めに相談されることをおすすめします。

詳細不明の相続財産の調査についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3名。

お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をする…続きを見る-

相続手続き

相続人は海外在住!印鑑証明書はどうすればいい?【相続人の中に海外在住者がいるケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様3名。

お母様が亡くなったのは3年前で、金融機関の手続きは終わっているが、不動産の名義変更をするにあたり、相続人の中に海外在住の方がいるため手続きが進まないという事で相談にいらっしゃいました。

相談後

相続手続では、ほとんどの場合、相続人全員の印鑑証明書が、実印を押した遺産分割協議書とセットで必要になります。

ところがこの方のように、日本に住民登録が無い方については、印鑑証明書を取得することができません。

もちろんだからと言って手続きができないわけではなく、いくつか代わりの方法があるのですが、どの方法が適しているかは、事情に応じて、手間や確実性を考えて決める必要があります。

今回のケースでは、海外在住の方が比較的大都市にお住まいで、当面日本に戻る予定はないとのことだったため、お近くの日本大使館でサイン証明書を取得していただく方法を提案しました。事務所からのコメント

相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合、通常の手続きで必要になる、戸籍や住民票、印鑑証明書等が取得できないため、代わりの方法で手続きを行う必要があります。

今回のように、比較的大きな国、大都市にお住まいであればサイン証明書をご取得いただくのがポピュラーな方法ではありますが、事情によっては証明書を取得することが困難な場合もあります。

また、サイン証明書は形式が2種類あり、手続きによっては形式が限定されている場合もあります。

無事書類を取得できたとしても、日本と違って郵便事情が良くない国も多いので、どのような方法で書類のやり取りをするかにも気を配らなくてはなりません。

自分の場合にどのような書類が必要か、書類取得のためにどのような手続きが必要かを正確に把握するのはとても難しいと思いますので、外国籍の方や海外在住の方がいる場合は、相続発生後、すみやかに相続手続きに精通した専門家に相談することを強くお勧めします。

相続人の中に外国籍の方や海外在住者がいる場合の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】

相談前

奥様を亡くされた方からのご相談。

相続人はご主人様とご両親の3名。

お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある…続きを見る-

遺産分割

妻が亡くなったので義両親と遺産分割協議をしなくてはならない・・・【お子様のいないご夫婦で父母との遺産分割協議が必要なケース】

相談前

奥様を亡くされた方からのご相談。

相続人はご主人様とご両親の3名。

お子様がいないご夫婦のため、奥様のご両親と遺産の分け方について話し合う必要がある。

義両親との関係は悪くはないものの、デリケートな話なので、どう切り出せばいいかについて不安があるという事で相談にいらっしゃいました。相談後

亡くなった方にお子様(又はお孫様)がいない場合、配偶者と共に父母が相続人になります。

ただでさえ財産の分け方というデリケートな話の上、お子様の方が先に亡くなってしまい悲しみに暮れている義父母方と話をしなければならないということで、どう切り出せばいいかについて悩まれる方は多いです。

幸いにもこのケースでは、義父母様の方から早々に相続については辞退したい旨の申出があったため、後は遺産分割協議書等の書面のやり取りをどうするかが問題となりました。

ご相談者様は近いうちに遠方への転勤が決まっており、手続きのための時間を取ることは難しく、また、辞退していただいた義両親にも負担をかけたくないということだったので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約手続き等の相続に必要な手続きを一切おまかせいただくことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのようにお子様がいないご夫婦で、配偶者が亡くなってしまった場合、直系尊属(父母や祖父母)の方がご存命であれば、財産の分け方について話し合いをしなくてはなりません。

ただでさえ財産の分け方というデリケートな話題であることに加え、お子様を亡くされた御父母様方と話をしなければならないというのは大変な心労が伴います。

また、今後の生活のことを考えて、できれば法定相続分(配偶者および直系相続人が相続人の場合は配偶者が3分の2)より多くの財産を相続させてもらいたいとの希望を持つ配偶者の方も多いのですが、現実は厳しいとお考え下さい。

幸いにもこのケースでは義父母様から辞退の申し出があり、すべての財産をご主人様が相続することになったのですが、私の数多くの経験上、このようなケースはむしろ稀で、きっちり法定相続分どおりの請求をされることが大半です。

残された配偶者の方が、自分がいなくなった後の生活に困らないように、また、わずらわしい手続きや親とのやり取りで疲弊してしまうことのないように、とお考えであれば、お子様がいないご夫婦は、必ず遺言書を書いておきましょう。

まだ自分たちは若いから・・・とお考えの方々もいるかもしれませんが、人生何が起こるかはわかりません。少なくとも35歳以上のご夫婦については、万が一の場合に備えて、夫が妻に、妻が夫にそれぞれ相続させる旨の「夫婦相互遺言」をすぐにでも作成することを、強く、強くおすすめします。

お子様がいないご夫婦の相続手続きや相続対策・遺言作成についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続税申告

銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだ…続きを見る-

相続税申告

銀行口座がいくつもあって大変・・・相続財産の調査をおまかせしたい【金融資産の調査の代行を専門家に依頼したいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

仕事柄、事務作業は得意なので、金融機関の解約は時間ができた時に自分で行うつもりだったとのこと。

ところが税理士から、相続税の申告のために金融機関から残高証明書や取引履歴を取り寄せるよう言われ、当初は全て自分でやることも考えたが、仕事が忙しく、銀行口座や証券口座の数も多いため、相続税の申告期限に間に合わないかもしれないと思い、相談にいらっしゃいました。相談後

亡くなった方の相続開始時点での預金残高を証明する書面を「残高証明書」と言い、各金融機関ごとに必要な書類を提出して請求することで取得することができます。

残高証明書は遺産分割協議の対象となる相続財産の確認のために必要なほか、相続税の申告が必要な場合は申告の際の添付資料として必要になります。

また、過去の預金通帳を紛失している場合は、金融機関で過去の取引履歴を取得する必要が出てくる場合もあります。

これらの書類については相続税の申告を依頼した税理士から取得するよう言われることが多いのですが、ご自身で取得してみようとしてみたものの、金融機関の数が多いのに加え、対応がそれぞれ微妙に異なるため、思ったより手間がかかるという事がわかり挫折した、という方からご相談をいただくことも多いです。

このケースでも、金融機関の解約手続きについては時間ができてからゆっくりとやればいいとお考えでしたが、金融機関が10以上もあったため、相続財産の調査については費用はかかっても専門家に代行をお願いしたいとのご意向をお持ちでした。

そこで、金融機関の解約手続きについてはご自身で行っていただくことで費用を節約していただくとともに、相続財産の調査及びそのために必要な戸籍の収集については当事務所におまかせいただくことで、ご相続人様の負担を減らしながらも、確実に相続税の申告に間に合わせることを提案いたしました。

また、不動産の名義変更(相続登記)については専門性が高く、ご自身で行うことが難しいので、当事務所におまかせいただくことを提案いたしました。事務所からのコメント

このケースのように、金融機関の手続きについては頑張れば自分でもできそうだけど、手続きのための時間を取れないので代行を依頼したいという方は、実はとても多いです。

特に、相続税の申告が必要な場合は、迅速に財産調査を完了させないと、遺産分割のために話し合いの時間をゆっくり取れなくなったり、最悪の場合申告期限に間に合わないことさえあります。

ただ、期限内に申告さえ済ませてしまえば、解約は後からゆっくりでいいという事であれば、このケースのように自分でできる部分は自分でやって、面倒な部分、専門的な部分だけを専門家に依頼して費用を節約するというのも選択肢の一つかもしれません。

ただし、代行を依頼する場合、調査と解約で別々に依頼できる(=その分費用を調整してもらえる)所は実はそれほど多くありません。(金融機関1社につきいくら、というところが多いです。)また、別々に依頼するとかえって高くなることもあります。

相続手続きの面倒なところは代行して欲しいけど、簡単なところは自分でやって費用を節約したい、とお考えの方は、相続手続きの実績が豊富で、お客様の細かなニーズにも柔軟に対応してくれる所に相談することをおすすめします。

当事務所では、面倒な相続手続きをすべておまかせいただける「相続まるごとおまかせプラン」のほか、財産調査と相続登記のみ代行して欲しい、等のお客様の様々なニーズに対応可能なプランをご準備しております。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と、前妻との子供4人。

不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、そ…続きを見る-

遺産分割

タイムリミットは残り3か月⁉遺産分割協議をまとめることができるか?【期限までに財産調査を完了させ、分割協議をまとめなければならないケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は妻と、前妻との子供4人。

不動産や金融資産等でかなりの財産があるうえ、以前会社を経営されていたため、その周辺処理も必要、と財産調査だけでもかなりの工数が必要にもかかわらず、後妻と前妻の子という微妙な関係性のため手続きが全く進んでいない状態。

相続税の申告期限まで3か月と少ししか残されておらず、銀行預金の解約手続きを済ませなければ納税資金を準備できないというかなり切羽詰まった状況でご相談にいらっしゃいました。相談後

こちらのケースは、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であり、さらに相続税申告期限が迫っており、時間的制約もあるという大変難易度の高いご依頼となりました。

このようなケースでは、事実関係を正確に把握し、必要な手続きをリストアップした上で優先順位を決め、期限に間に合うようにスケジュールを組み、実行する必要があります。

そこでまずは、相続税申告を間に合わせることを最優先事項とし、金融機関及び不動産等の資料収集を完了させ、すみやかに遺産分割協議のための準備を整えることを提案しました。

また、相続税が高額になるため、お子様方の納税資金を準備しなければならないという問題に対しては、遺産分割協議成立後に、預金残高が一番多い金融機関の解約を当事務所で行い、各相続人様に分配するという方法を提案しました。

また、相続人同士の関係性を考慮し、万が一にも後で揉めないように、事前に公証役場で公正証書遺言の検索を行うことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、相続財産、相続関係、相続手続きともに複雑であるというのはさすがに多くはありませんが、自分たちで手続きをやろうとしたが、思ったより時間がかかり、相続税の申告期限に間に合わなくなりそうになったので、慌てて相談に来られる方は多くいらっしゃいます。

相続税の申告の際には、資料として様々な書類を準備する必要があるのですが、その中でも金融資産に関する資料としては、亡くなった方と取引のあった金融機関から残高証明書や取引履歴等の資料を取り寄せなくてはならないことがほとんどです。

残高証明書等の請求については各金融機関によって微妙に対応が異なるため(最寄りの支店で手続きできるケース、相続センター等での一括対応となるケース、郵送対応のみのケースなど)、一つづつ確認しながら進めていくしかないのですが、金融機関の数が多い場合、書類に不備があった場合のやり取りや郵送手続きに時間がかかってしまうと、申告期限に間に合わない可能性があります。

また、書類の準備がぎりぎり間に合ったとしても、その後時間がない中で慌てて遺産分割協議を成立させてしまうと、後で相続人間の関係が微妙になってしまうことがあります。

このような事態を防ぐため、相続税の申告が必要な場合は、書類の準備だけでなく、遺産分割についてじっくりと話し合う時間を確保することも頭に入れてスケジュールを組まなければなりません。

相続の経験のない一般の方が、各手続きや書類の準備にどれぐらい時間がかかるかを想定してスケジュールを組むのは難しいと思いますので、少しでも不安がある方はお早めに相続全般に精通した専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、申告期限まで2か月を切った状態から、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告まで完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】

相談前

お父様を亡くされた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後…続きを見る-

遺産分割

母の介護をする代わりに財産を多く相続させる遺産分割協議は有効?【遺産分割協議において条件付きで財産を相続させるケース】

相談前

お父様を亡くされた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

相続人同士の仲は問題ないものの、実家不動産以外の財産がそれほど多くなく、また、今後の介護費用等を考えて、お母様に多く相続させるべきか、それとも財産管理をきちんとできるようにお子様が相続するべきかについて悩んでいる、という事で相談にいらっしゃいました。相談後

相続財産のメインは実家不動産で、それ以外の財産はそれほど多くない、というのはよくある話です。特に東京都心などでは不動産が高額になるため、公平に分けることが難しく、分け方をめぐってトラブルになってしまうケースも少なくありません。

幸いにも今回は、財産の分け方や今後の使い道について相続人の意見が大筋では一致していたため、全員が納得・安心できる内容で遺産分割協議書を作成することを提案しました。

お話を伺う中で、ご家族の間にはしっかりとした信頼関係がある事がわかったので、お子様方に今後の方針について確認していただくとともに、お母様に安心していただけるように、不動産以外の財産については、お母様の今後の医療費や介護費用に充てることを条件として、妹様お一人が相続するという内容の遺産分割案を提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、介護等の負担を条件として特定の相続人に多く相続してもらうことを望まれるご家族は少なくありません。

もちろん、信頼関係があれば遺産分割協議書にあえて記載しなくても問題はないのですが、今後のことについて明確にし、後のトラブルを防ぐという意味では、条件や負担があれば、しっかりと明記しておくべきでしょう。

ただし、条件とされた義務や負担が履行されなかった場合でも、そのことによって直ちに協議が無効になったり、一方的に解除できるわけではないという事は頭に入れておく必要があります。

相続人全員による遺産分割協議の合意解除は可能ですが、裁判手続きによって強制的に履行させることなどもできないため、条件を付ける場合は、強い信頼関係がある事を大前提として、確認のために協議書に明記する、という事を理解した上で協議を行いましょう。

記載の仕方等について不安がある場合は、必ず相続に精通した専門家に相談の上で、協議書を作成することをおすすめします。

遺産分割協議書作成を含む、相続手続全般についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※ご自身で作成中の協議書について、書き方を教えて欲しい等のご質問は、責任を負えないため一切お答えすることができません。ご依頼を検討中の方は無料面談をご予約下さい。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

成年後見

判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなった方からのご相談。

相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。

相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お…続きを見る-

成年後見

判断能力のない相続人はどうやって遺産分割協議をすればいい?【相続人の中に意思能力のない方がいるケース】

相談前

お父様が亡くなった方からのご相談。

相続人はお母様とお子様、代襲相続人であるお孫様の3名。

相続登記をするにあたって、遺産分割協議が必要なところ、お孫様に障がいがあり、遺産分割協議についての判断能力が無いため、どのように協議をすればいいかわからないという事でご相談にいらっしゃいました。相談後

相続人の中に認知症や障がい等で意思能力(判断能力)が無い方がいる場合、本人の利益を守るために、本人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。

このケースでは、すでに相続人であるお孫様のお母様が成年後見人として代理人になっていたため、お母様に遺産分割協議に参加してもらい、協議書への署名捺印をいただくことになりました。事務所からのコメント

遺産分割協議を行うにあたっては、参加者全員に意思能力がある事が前提となるため、自分の意思で判断できない方がいる場合は、その方の代わりに成年後見人等の代理人が協議に参加することになります。

このケースではすでに成年後見人が選任されていましたが、未選任の場合は、まず家庭裁判所に申立てを行って後見人等を選任してもらう必要があります。

また、本人と成年後見人等の代理人が共に相続人になる場合(配偶者と子供など)は、後見人等の選任後に、更に申立てを行い、特別代理人等を選任してもらう必要があります。

また、遺産分割協議を行うために後見人等を選任する際は、後々問題が生じないように、本人の財産状況や今後の介護方針等を考慮し、誰を後見人等候補者にして申立てを行うかを慎重に判断する必要があります。

軽い気持ちで後見人になったものの後で問題が生じてしまい、後悔している…ということの無いよう、申立ての際には、相続と成年後見制度に精通した司法書士などの専門家に相談の上で、行うことを強くおすすめします。

成年後見開始の申立てや後見人等がいる場合の相続手続についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様2人。

亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従っ…続きを見る-

相続登記

遺言書と異なる内容で相続登記はできる?【遺言書と異なる内容で相続登記を行うケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様2人。

亡くなったのは数年前で、自筆の遺言があったため金融機関の解約手続き等は遺言に従って済ませたが、不動産については今後のことを考えて遺言とは違う分け方で登記をしたいという事で相談にいらっしゃいました。相談後

亡くなった方が遺言を遺していたものの、様々な事情により遺言とは異なる財産の分け方をしたい、という方は多いです。

遺言は故人の想いを反映した大切なメッセージですので、基本的には尊重すべきですが、相続人全員の同意(遺言執行者がいる場合は遺言執行者の同意も必要)がある場合は、遺言と異なる内容で遺産分割を行う事は実務上認められています。

このケースでも、相続人全員が同意の上で、遺言とは異なる分け方で不動産の名義を変更したいという事でしたので、相続人全員の同意の元、新たに遺産分割協議書を作成し、それをもとに相続登記を行うことを提案しました。

また、相続人の皆様がばらばらに暮らしているので、手続きのために集まるのは負担になるとのことでしたので、当事務所で戸籍の収集、不動産の調査、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書への署名捺印の手配、相続登記申請までを一括して代行させていただくことを提案しました。事務所からのコメント

亡くなった方が遺言書を遺していた場合、基本的にはその内容通りに相続手続を行う事とになります。

ただ、遺言を作成した時とは状況が変わっていることは当然あります。不動産を貰っても居住・活用できない、相続税その他の税金の負担が過大になる、等理由は様々ですが、遺言とは異なる内容で不動産やその他の財産を分けたい、というのは良くある話です。

もちろん遺言は尊重すべきですが、このケースのように相続人全員の同意の元、仲良く分けるという事であれば、遺言と違う遺産分割を行っても、故人の想いを無視することなく、むしろ“残された家族が仲良く幸せに暮らしてほしい”という故人の願いを最大限尊重することになるのではないでしょうか。また、このような方法は実務上も認められています。

ただし、遺言と異なる遺産分割を行う場合は、後に揉め事になることを防止するために、通常の遺産分割以上に慎重な配慮が必要です。また、将来の相続税の負担を検討しなくてはならない場合もあります。

よくわからないまま強引に手続きを進めた結果、家族間の関係が悪化してしまった…というのは遺言者の方が最も望まない結末だと思いますので、遺言書と異なる内容で遺産分割を行い、その後の手続きを行おうと考えている方は、相続全般に精通した専門家に相談の上で進めることを強くおすすめします。

遺言書と異なる内容での相続手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼を検討中の方のご相談は無料です。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで…続きを見る-

相続登記

相続不動産売却のために便宜上単独名義にしたい・・・【換価分割のために便宜上代表相続人の単独名義にする相続登記を行いたいケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

不動産については今後の利用予定もないため、売却して代金を二人で半分に分けようということで話はまとまっているが、相続人の一人が連絡を取りづらいので、売却の際に支障が出ないように登記の名義については、できれば代表者の単独名義にしたいという事でご相談にいらっしゃいました。相談後

相続した不動産等の財産を売却して、その代金を分けることを「換価分割」といいます。

亡くなった方名義の不動産を換価分割する場合、故人名義のままでは売却することはできないので、一旦相続人の名義へ名義変更(相続登記)をする必要があります。

この相続登記の際、通常は売却後の代金を受け取る割合に応じて共有名義にするのですが、様々な事情から、あえて相続人のうちの一人の単独名義にしてから売却したい、というご要望をいただくことも多いです。

今回は、相続人のうちの一人がなかなか連絡が取れないという事情があり、共有名義にしてしまうと売却活動や売却の際の手続き等に時間がかかってしまい、売り時を逃してしまうかもしれないという事を懸念されていました。

ただ、単純に単独名義にしてしまうと、売却時の税金が一人だけに課税されてしまったり、売却代金の分配の際に贈与税が課税されてしまうリスクがあるため、「換価分割の前提として便宜上単独名義にする」ことを遺産分割協議書等に明示しておくことが必要になります。

しかし、「便宜上」という文言が入った協議書では登記申請が通らない可能性があります。

そこで、当事務所で関係各所に確認の上、登記実務及び税務の両面から問題ないような遺産分割協議書を作成し、相続登記を行うことを提案しました。事務所からのコメント

このケースのように、相続した不動産を売却するために便宜上代表者の単独名義にしたいという方は少なくないです。

しかし、単独名義にしてしまうことには様々なリスクが伴います。

譲渡所得税や贈与税課税等のリスクはもちろん、単独名義人となった代表相続人が、他の方の意向に反して勝手な処分を行ってしまえば、取り消すことは難しいです。

このケースでは、あらかじめ問題が生じないことを確認して行いましたが、似たようなケースであっても、官公署の管轄や相続人同士の関係性などの事情が異なれば、異なる見解、異なる結果になるかもしれません。

手間を省くために行ったつもりが、後でトラブルになってしまいかえって手間がかかってしまった…という事にならにように、不動産売却の前提として相続登記をお考えの方は、相続に精通した司法書士に相談することをおすすめします。

また、売却のための手間を省きたいという事であれば、売却のための面倒な手続きを、専門家にまるごとおまかせするという方法もあります。

ただ、相続登記だけでなく、相続不動産の売却手続きや売却時の税務関係にまで精通した専門家はそれほど多くないので、売却をお考えの方は、相続不動産の売却をはじめとした相続全般に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

当事務所では、売却の前提としての相続登記から、売却後の代金分配、譲渡所得税申告のための税理士の手配まで、相続不動産の売却に必要なすべての手続きを一括しておまかせいただける「相続不動産売却まるごとおまかせプラン」をはじめとして、相続した不動産の売却・有効活用をお手伝いさせていただくためのプランをご用意しております。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

※記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

ご相談者様は後妻との子供。

相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複…続きを見る-

相続手続き

養子と実子、前妻の子と後妻の子で相続の話し合いをしなければならない・・・【相続人同士の関係性が複雑なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

ご相談者様は後妻との子供。

相続人として他に前妻との子1人と、後妻の連れ子を養子縁組した養女が1人いるという複雑な関係。

それぞれ連絡はとれるものの、被相続人との関係や相続人同士の関係が微妙なため、相続手続きを進めるにあたり不安があるという事で相談にいらっしゃいました。

疎遠な相続人と連絡を取り、遺産分割協議をまとめなければならない。

相続を希望されない方について、3か月以内に相続放棄の申立てをしなければならない。

離れて暮らしている相続人と連絡を取り、相続登記や金融機関の解約手続き、相続預金の分配を行わなくてはならない。

相続人がお子様しかいない場合、通常は相続関係はシンプルであり、相続手続きも比較的スムーズに進むことが多いです。

しかしこのケースのように、複雑な事情がある場合は手続きにかかる負担や困難の度合が全く異なってきます。

相続人同士の関係性が微妙な場合は、単に事務的に物事を進めるのではなく、相手の状況、心情にも配慮した上で、慎重に進めなければ、思わぬ理由で手続きが頓挫してしまうことがあります。

幸いこのケースでは相続人同士で連絡を取ることができ、手続きにご協力いただけるという事になりました。

そこで当事務所で、戸籍の収集、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約、相続預金の分配まで、相続に必要な手続きを一括して代行させていただくことを提案しました。

また、相続人のうちの一人は、財産はいらないので相続放棄をしたいというご意向だったため、他の方の費用負担により、当事務所で相続放棄手続きをサポートさせていただくことを提案しました。相談後

・戸籍の収集、残高証明書の取得等の必要な調査を行った上で、財産目録の作成を行い、遺産分割協議の前提となる資料を整えました。

・郵送等によるやり取りで、各相続人の意向確認をさせていただいた結果、無事遺産分割協議がまとまり、署名捺印をいただくことができました。

・分割協議成立後に、不動産の名義変更(相続登記)や金融機関の解約を行い、各相続人への分配までを行いました。

・公平な第三者が間に入ることで、相続人の皆様の負担や不満なく手続きを終えることができました。

・相続放棄を希望された方について、家庭裁判所での相続放棄手続きのサポートを行い、無事相続放棄が認められました。事務所からのコメント

このケースのように相続人同士の関係性が微妙な場合は、例え財産の額がそれほど多くない場合でも、慎重に事を運ぶ必要があります。

なぜなら、相続をきっかけにそれまで表に出さなかった感情が爆発して、それぞれの言い分がぶつかり合い、結果、相続手続が頓挫したり、泥沼の争いに発展してしまうことがよくあるためです。

そうは言っても親族同士なんだから話せばわかる…と思われるかもしれませんが、実際にはそれぞれを取り巻く環境が異なれば、赤の他人より遠い関係性であり、考え方も自分とは全く異なると肝に銘じておくべきです。

また、相続手続きには事務的な面の負担がかなりありますが、ひたすら事務的に手続きを進めようとすると、他の方の気分を害する可能性が高いです。

他人の心情に配慮しながら事務手続きを進めることはかなりの心労を伴いますので、相続人同士の関係性が複雑な方は、相続が発生したら、相続に精通した専門家にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談様と妹様のお二人。

ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続…続きを見る-

相続手続き

田舎の田畑や山を相続、手続きは何が必要?【相続不動産の中に田畑や山林が含まれるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はご相談様と妹様のお二人。

ご兄弟の仲は悪くないため、分け方については決まっているが、それぞれ忙しく手続きのための時間が取れないということで相談にいらっしゃいました。

また、相続財産の中に、遠く離れた田舎の田畑や山がたくさんあるということで、何か特別な手続きが必要なのかという事も気になっているとのことでした。

・遺産の分け方については大筋で同意しているものの、仕事が忙しく、戸籍などの必要書類を手配したり、金融機関に手続きに行く時間が取れない。

・相続財産の中に田畑や山林が多数含まれるが、通常の名義変更手続き(相続登記)以外に何か手続きが必要かわからない。

相続財産の中に不動産が含まれる場合、通常は相続登記を行えば、名義変更の手続きとしては十分です。

税務署にも何か届出が必要かと聞かれることが多いのですが、登記の名義変更の情報は税務署も把握しているため、名義変更された翌年以降は固定資産税の納税通知書(納付書)も登記名義人の住所に送られてきます。

ですので、相続登記を行う場合は特別な届出等は不要です。(未登記家屋の場合は役所への届出が原則必要です)

ただし、不動産の地目が田畑や山林の場合は、登記以外にも関係各所への届出が必要になることがあります。

まず、地目が田や畑の場合は、管轄の農業委員会へ、権利を取得したことを知った日から10か月以内に、相続によって農地を取得したことを届け出る必要があります。

ただし、登記簿上の地目が田や畑であっても現況は宅地や雑種地である(=農地ではない)というケースも多いため(その場合は届出が不要なこともあります)、まずは当事務所で管轄の農業委員会に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

また、地目が山林の場合は、その土地が「森林の土地」に該当するときは、土地の所有者となった日から3か月以内に、市町村等に所有者変更の届出が必要になります。

こちらも山林全てが「森林の土地」に該当するというわけではないので、当事務所で役所の担当部署に確認を取り、該当する不動産があれば届出のためのサポートをさせていただくことをご提案しました。

また、お仕事等でお忙しく、手続きのための時間が取れないという事でしたので、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して代行させていただくことを提案しました。相談後

・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。

・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。

・お忙しい相続人の皆様に代わって、当事務所で戸籍収集、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成や署名捺印の手配、金融機関の解約や不動産の名義変更までを一括して代行し、ご相続人様の負担なく手続きを完了させることができました。事務所からのコメント

このケースのように田舎の不動産を相続したものの、そもそもその不動産がどこにあるのかもわからないし、どんな手続きが必要かもわからないと悩まれる方は多いです。

農地や森林の土地を相続した場合は登記とは別に届出が必要なことを知らず、放置される方も多いのですが、どちらも届出の期限が決まっており、放置することによって今後の農地や森林の管理に支障を及ぼす可能性があります。

相続登記についてはほとんどの司法書士で問題なく対応可能ですが、こういった細かい手続きにまで精通している司法書士は(特に都市部では)少ないので、田舎の不動産を相続された方はお早めに相続手続きに精通した司法書士等に相談されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人の合計3名。

お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確…続きを見る-

相続手続き

不動産の共有者の相続人が不明・・・調べることはできる?【血縁関係のない不動産共有者の相続人調査が必要なケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人の合計3名。

お父様の単独名義だと思っていた不動産について、亡くなった後に登記簿を確認したところ、実はかなり前に亡くなったご祖父様(亡父の父)の後妻との共有名義であることが発覚したとのこと。

現在の相続人が誰であるかまったく見当もつかないという事で、お父様の相続手続きの件も含めてご相談にいらっしゃいました。

・すでに亡くなっている不動産の共有者について、現在の相続人を確認して名義変更の交渉等を行いたいが、相続人にまったく心当たりがなく、調査する方法もわからない。

・自分たちや後の世代が困らないように、父名義の不動産持分と預貯金等についてはしっかりと相続手続を行っておきたい。

亡くなった方名義の不動産を調査したところ、実はその親やその前の世代から名義変更しないままになっていたというケースは珍しくはありません。

このような場合、まず戸籍を取得して名義人の方の相続関係を調査しなくてはなりません。

その後戸籍で確認した現在の相続人全員に連絡を取り、遺産分割協議書へ署名捺印をもらい、印鑑証明書を提出してもらう事で名義変更が可能になります。

こう書くとそれほど難しくなさそうに聞こえるかもしれませんが、亡くなったのが数十年前だったりすると、その間に次々と相続が発生していることがあります。

相続人が数十人(時には100人を超えることも!)になったり、さらにその中で連絡が取れない方や行方不明の方がいたりすることも多く、実際にはかなり大変な作業です。

手続きのための膨大な手間と費用がネックとなり途中で頓挫してしまうケースも少なくありません。

とは言え、相続人を確定させるために必要な戸籍については、亡くなった方の相続人であれば時間さえかければ収集することが可能です。

相続登記のためという正当な理由があれば、関係者の戸籍を請求することができるからです。

ところがこのケースでは、ご相談者様一家は亡くなった共有者の方の相続人ではありませんでした。

ご祖父様の後妻と亡くなったお父様は同居して親子同然に暮らしていたものの、養子縁組はしていなかったので、戸籍上はあくまで赤の他人となります。

そうなると相続登記のために必要という理由では戸籍を取得することはできません。

当初、相続関係の調査は難しいかと思われたのですが、ヒアリングの結果、実はお父様はこの事実を把握しており、「後妻の相続人が全員亡くなった後は、共有持分は自分たち家族のものになるから大丈夫。」と言っていたのを生前奥様が聞いたことがある、という事実が判明しました。

確かに、相続人が一人もいない場合、所定の手続きを踏めば、共有物については他の共有者が取得できる可能性があります。(民法第255条)

そこで、相続人が本当に誰もいなかった(全員死亡していた)場合には、相続財産管理人選任の手続きを経て共有持分をお父様の相続人に帰属させることを視野に入れ、当事務所で共有者である後妻の戸籍を取得し、相続関係の調査を代行することを提案しました。相談後

・10を超える役所に請求を行い、50通以上の戸籍を取得し、相続関係を調査しました。

・踏査の結果、共有者である後妻には現在も生存している相続人が複数名いることが判明しました。

・相続人がいるため、共有者への財産帰属による名義変更はできないことがわかりましたが、自分ではとてもできなかったという事で、調査結果には満足していただけました。

・共有状態の解消については、どのような解決方法があり、今後どうしていくのがベターかをアドバイスさせていただきました。

・お父様の相続手続きについては、戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、相続登記や金融機関の解約までを一括して代行させていただき、滞りなく完了させることができました。事務所からのコメント

不動産の名義が、大昔に亡くなった方のまま放置されているというケースは珍しくありません。

このケースのように相続人調査すら難しいというのはさすがに稀ですが、名義人が自分の直系尊属(祖父母や曽祖父母など)であっても、亡くなってから時間が経っていれば膨大な量の戸籍の収取が必要となります。

調査の結果判明した相続人に一人ずつ連絡を取るのにも大変な労力を要することになります。

後の世代に迷惑をかけないためにも、相続が発生したら、すみやかに登記の専門家である司法書士に相談の上、相続登記を済ませておくべきです。

また、このケースでは実の親子同然に暮らしていたにもかかわらず、戸籍上は赤の他人だったため相続することができないという大変残念な結果を招くことになってしまいました。

このような結果を防ぐためには、後妻とお父様が養子縁組をしておくか、お父様に不動産を遺贈する旨の遺言を遺しておけばよかったのです。

ただし、養子縁組や遺言のような生前対策は、方法を誤ると効果がないばかりか、かえってトラブルの原因になってしまう事さえあります。

どの方法が適切かはそれぞれの家族事情等によって異なりますので、生前の相続対策をお考えの方は、法律面だけでなく、相続実務にまで精通した司法書士などの専門家に相談の上で実行することを強くおすすめします。

遺言書や養子縁組など、生前の相続対策についてのご相談や、複雑な事情のある相続登記についてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲ん…続きを見る-

相続登記

不動産が全国各地に⁉相続登記を迅速に行うためにはどうすればいい?【管轄の異なる複数の地域に不動産が存在するケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

生前に信託銀行の遺言信託業務で遺言を作成されていて、遺言執行はお父様の意思を汲んで組んでそのまま銀行に任せることにしたとのこと。

しかし銀行から紹介された税理士と司法書士に不満があるという事で、相続税申告と相続登記については別の所に頼みたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

・不動産が管轄の異なる4つの地域に存在しているため、登記申請のための資料集めに手間がかかる。

・遺言執行者から必要書類を一時的に預かって登記申請を行うため、4か所の法務局への登記申請を手際よく行い、迅速に手続きを完了させなければならない。

不動産の名義変更は、その不動産が存在する地域を管轄する法務局に登記を申請して行います。

管轄が同じ不動産であればまとめて申請することも可能ですが、管轄が異なる不動産については、たとえすべて同じ人が取得するとしても、別々に登記を申請しなければなりません。

相続登記については、相続税申告のような短期間(相続開始から10か月以内)の期間制限はないため、通常であれば一つずつ順番にゆっくりと申請していっても大丈夫です。

しかしこのケースでは、登記のために必要な書類のほとんどを遺言執行者である信託銀行が預っていました。

年内に登記を済ませたいというご要望だったため、先に登記申請を行うという事で銀行から必要書類を借りることはできたのですが、書類は各1部ずつしかありません。

遺言書等は金融資産等の遺言執行時にも必要になるので、できるだけ早く返却して欲しいという要望を銀行から受けました。

そこで、当事務所で登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、書類が届いた所から順に登記申請を行う事で、できるだけ迅速に登記を完了させることを提案しました。相談後

・登記申請のための不動産資料請求を4か所同時に行い、登記申請のための準備を最短で整えました。

・4か所の法務局に順番に登記申請を行い、迅速に登記を完了させ、遺言執行が滞ることのないよう速やかに書類を返却することができました。事務所からのコメント

亡くなった方がたくさんの不動産をお持ちの場合、特に異なる地域にいくつもの不動産を持っていた場合は調査をするだけでも大変な手間がかかります。

たくさんの不動産がある場合には、登記漏れが無いよう名寄帳等を取得して、課税明細に載っていない物件がないかを特に慎重に調査すべきです。

ところが、遺言書がある場合は遺言書に記載されたものがすべてという思い込みがあるため、調査を怠ってしまいがちです。

売却が決まった等の理由で迅速に登記を済ませたい場合でも、登記漏れの物件があったために後でトラブルになってしまっては元も子もないので、調査は必ず行うべきです。

たくさんの不動産がある場合や、迅速に登記を済ませたい事情がある場合は、相続登記に精通した司法書士に、戸籍収集や不動産調査含めて依頼されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】

相談前

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。

主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみ…続きを見る-

相続手続き

相続手続き中に新たに相続が発生⁉しかも被相続人が3人・・・【相続関係が複雑な上、手続き中に新たに相続が発生してしまったケース】

相談前

叔父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄弟姉妹と代襲相続人である甥姪あわせて10名。

主な財産は都内の自宅不動産と金融機関1行の預金口座のみであり、相続人間で公平に分けることで一応の合意はできているものの、戸籍の収集や相続人間でのやり取りや書類の手配が大変という事で相談にいらっしゃいました。

・相続人である兄弟姉妹や甥姪合計10人に連絡を取り、それぞれから遺産分割協議及び相続手続きについての協力を取り付ける必要がある。

・相談者も含めて、相続人はほとんどが地方在住のため、郵送等でのやり取りにかなり手間がかかる。

・相続関係を証明するために膨大な量の戸籍を取得しなくてはならない。

・建物の名義人のうちの一人については、かなり前に亡くなっており、相続登記をしない間に二次相続が発生してしまっているため、戸籍を調査して現在の相続人を確認する必要がある。

・不動産については売却して代金を公平に分配することを考えているが、関係者が多く、代表者の方も地方に住んでいるため、売却活動や売却のための諸手続き等を行うのが難しい。

・関係者が多く、調整が大変なため、代表者の方が手続きを行うと過大な負担となる。また、相続預金分配の方法等で後になって揉めることは避けたい。

・さらに、お話を伺う中で、実は土地については叔父様名義だが、その上に建っている建物2つについてはそれぞれ別の親族の名義になっていることが判明しました。

亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人である場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

また、兄弟姉妹の方が亡くなっていればその子供(甥姪)が相続人になるのですが、この場合はそもそも亡くなった方との関係性が薄く、連絡を取ったり、意見の調整を行うのが難しいことも多いです。

このケースもまさにそういったケースであり、さらに代表者の方が地方在住で頻繁に上京することが難しいという事情もありました。

そこで、特定の方に負担がかからないように、当事務所で、戸籍収集、各相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び各相続人への分配、さらには相続した不動産の売却及び売却代金の分配まで、必要な手続きを全て代行させていただくことを提案しました。

また、30年以上前に亡くなった建物の名義人のうちの一人について戸籍を調査した結果、やはり複数の相続が発生しており、現在の相続人は全く知らない方であることが判明しました。

そこで判明した相続人に当事務所で連絡を取り、事情を説明して手続きに協力してもらえるようサポートさせていただくことを提案しました。

ご依頼をいただいてからは、膨大な量の戸籍を収集して相続人の確定作業を行い、各相続人に電話や手紙で連絡を取って協力を取り付ける等の地道な作業を少しずつ進めていきました。

その結果、時間はかかりましたが、何とか全員から同意を貰うことができました。

戸籍もそろったので、遺産分割協議書を作成して関係者全員に郵送して後は印鑑証明書と一緒に返送してもらえれば、相続登記や預貯金の解約手続きができる…と思っていた矢先に新たな問題が発生しました。

実は、相続人のうちのお一人(当初の被相続人のきょうだいの方)が突然亡くなられてしまったのです。

この場合は亡くなった相続人の相続人(二次相続人)に遺産分割協議に参加してもらい、手続きに協力してもらうことになります。

幸いお子様二人が相続人という事で、連絡先はわかったのですが、他の相続人の方とはほとんど面識がないとのことでした。このような関係性の場合は慎重に事を運ぶ必要があります。

そこで、失礼のないように四十九日が明けてから、当事務所の方でまずはお手紙を出させていただき、ご連絡が欲しい事をお伝えし、今後の手続きへの協力をお願いすることになりました。相談後

・膨大な量の戸籍を収集し、それぞれ相続関係の異なる3人の被相続人について、相続人を確定することができました。

・全国各地にいる10人(後に増えたため合計12人)の相続人に一人ずつ連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。

・面識のない相続人の方については特に慎重な対応が必要だったため、書面等で丁寧に事情を説明させていただきました。結果、無事同意を貰い、手続きに協力してもらうことができました。

・特定の方に負担がかからないように、遺産分割協議の調整及び協議書の手配、不動産の名義変更、金融機関の解約及び分配まで、必要な手続きを全て代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。

・不動産の売却についても当事務所で手配を行い、相続人様の手を煩わせることのないよう、売却代金の公平な分配までサポートいたしました。事務所からのコメント

相続手続きを放置している間に、今度は相続人に相続が発生してしまい、遺産分割協議書に印鑑を貰う相手が増えてしまった…というのはよくある話です。

特に兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人自身も高齢であることが多いので、亡くなってから数か月の間に次の相続が発生してしまうという事もあり得ます。

今回のケースはそもそもの相続関係が複雑な上に、さらに相続が発生してしまったという事で手続きは困難を極めました。

一度は相続人全員から同意を貰ったものの、正式に遺産分割協議書に署名捺印をいただく前に亡くなってしまった以上、再度協議が必要になります。

最悪の場合、協議がまとまらず、遺産分割調停や審判が必要になるというケースまで想定されました。

幸いにも面識のない相続人の方からご協力いただけるとの返事をすぐにもらえたため、さらに長期化して次の相続が発生して…という泥沼の事態は避けられました。

しかし、面識のない相続人がいる場合、まず連絡を取ることが困難な上、連絡を取れたとしても、手続きへの協力を貰うことが難しいという事態も想定しなくてはなりません。

不動産の相続登記については、現時点(2020年現在)では、登記をしないことによる罰則がないため、放置されてしまう方も多いのですが、今はシンプルな相続関係であっても、年月を経れば経るほど相続関係は複雑になっていきます。

そうなると関係者全員から同意を得るのはどんどん難しくなってしまいます。また、解決のための手間と費用が重くのしかかってきます。

さらに2024年以降は罰則(10万円以下の過料)付きで義務化されることが決まっているので手続きを放置するメリットは何もないと言えます。

不動産を処分したくても、関係者から同意を貰えないので処分できない…という最悪の事態を避けるためにも、相続が発生したらすみやかに相続に精通した司法書士などの専門家に相談の上、相続手続きを完了させることを強くおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様(養子)一人。

もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡く…続きを見る-

相続手続き

不動産だけでも50筆以上!財産がたくさんあって調査が大変・・・【相続財産の種類が多く、手続きが大変なケース】

相談前

お母様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様(養子)一人。

もともとお子様がいない方だったのですが、ご相談者様に財産を託したいという事で亡くなる少し前に養子縁組をされたため、ご相談者様のみが相続人になったという経緯がありました。

相続人が一人しかいない場合、遺産分割協議も不要なので、当初は手続きは難しくないかと思われました。

しかし、故人はたくさんの財産をお持ちで、特に不動産については50以上もあり、その多くが地方の田畑や山で、どこにあるかもよくわからず、相続税申告のための資料集めも一人では手に負えないという事で、途方に暮れて相談にいらっしゃいました。

▼問題点

・不動産が50筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないようにリストアップする必要がある。

・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。

・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整える必要がある。

・株式等の証券も持っていたようだが、詳細がほとんど不明なため、調査をして確かめる必要がある。

・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税の申告を完了させなくてはならない。

相続人が一人のみの場合、相続人間のやり取りは不要なため、手続きとしてはやりやすい部分もあります。

しかしこのケースでは、財産の数や種類がとにかく多く、しかも亡くなる少し前に養子縁組をするまでそれほど交流はなかったという状況でした。

結果として、財産の詳細についてはほとんどわからないにも関わらず、10か月以内に資料を集めて相続税の申告をしなくてはならないという大変難易度の高いご依頼となりました。

このような場合、まず必要な手続きをリストアップしてスケジュールを組み、期限内に完了するよう手際よく迅速に財産調査を完了させる必要があります。

特に不動産については、多くの不動産が先に亡くなられたご主人様名義のままであるという事が判明したため、ご主人様名義の財産も含め徹底的に調査を行う必要がありました。

しかし、ご相談者様は都内在住で、亡くなられた方は遠く離れた地方在住だったため、調査や手続きのために頻繁に出向くのは物理的に難しいとのことでした。

そこで、当事務所で、不動産、預貯金、株式、投資信託、保険契約その他あらゆる財産についての調査を行い、迅速に相続税申告の準備を整え、その後の名義変更や解約手続きについても全面的にサポート・代行させていただくことを提案しました。相談後

・不動産については、配偶者名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に調査を行いました。

・10近くの金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴を取得して、相続税の申告準備を整えました。

・株式等の証券についてはほふりに開示請求を行い、判明した証券会社等についても調査を行い、相続税の申告準備を整えました。

・保険契約やその他の財産についても詳細を確認し、資料を収集して、10か月以内に相続税申告を完了させることができました。

・その他にも、不動産の名義変更、預貯金や証券の解約・移管手続き、農地や森林の土地についての届出等のあらゆる手続きをサポートさせていただき、ご相続人様の負担なく完了することができました。事務所からのコメント

このケースのように相続人が一人の場合、他の相続人との調整等が必要ないため、自分ですべての手続きを行うのも簡単なように思われるかもしれません。

しかし、実は当事務所に相談にいらっしゃるお客様の中で、相続人がお一人のみのケースはかなりの割合を占めます。

というのも、他に相続人がいないので、すべての手続きを自分で行わなければならず、困ったことがあっても相談する相手もいないため、想像以上に手続きが負担になることが多いのです。

ましてやこのケースのように財産が多く、種類も多岐にわたり、詳細もよくわからないという状況から、一人ですべての手続きを完了させることはほとんど不可能と言っていいでしょう。

しかし、一人ではとても不可能と思われた手続きでも、相続の専門家にまかせればあっという間に解決するという事はよくあります。

手続きをあきらめて放置するわけにもいかないが、自分一人ではとても手に負えそうにない…という方は、相続全般に精通した専門家にすぐに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいまし…続きを見る-

相続手続き

父の借金⁉とっくに返済終わったはずだけど・・・【完済済みの借入に関する根抵当権の抹消登記をしていなかったケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様二人。

当初はお父様名義の実家不動産を相続人の名義に変更したいという事でいらっしゃいました。

しかし登記簿を確認したところ、根抵当権が設定されており、債務の状況についての確認が必要という事が判明しました。

▼問題点

・30年以上前に設定された根抵当権について、債務が残っているかを確認しなくてはならない。

・もしすでに完済済みの場合、根抵当権抹消のための書類を抵当権者から発行してもらい、抹消登記を申請する必要がある。

亡くなられた方が、以前住宅ローン等で金融機関からお借入れされた際に設定した抵当権が、抹消されずにそのままになっているというのは良くある話です。

とっくに返済は終わっており、抹消の登記をしていないだけ、という方が多いのですが、もし債務が残っていれば、債務の返済や承継手続き、債務者の変更登記など、金融機関と話し合って行う必要があります。

また、このケースのように抵当権ではなく“根”抵当権の場合はより注意が必要です。

根抵当権(ねていとうけん)とは、債権者(金融機関等)と債務者の間で、あらかじめ貸し出しできる上限(極度額)を決めておき、その範囲内でなら何度もお金を借りたり返したりすることができるよう不動産で担保するというものです。

通常の抵当権は一つの契約に紐づくため、借金を完済すると抵当権も消滅するのですが、根抵当権の場合は、完済してもまた別の契約を結んでお金を借りる可能性があるので、原則として当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません。

普通の方は担保が必要なほどの大金を何度も借りたりはしないので、根抵当権が設定されている場合は、不動産の所有者が個人事業主や法人の経営者であることがほとんどです。

亡くなった方が個人事業主や法人の経営者の場合、事業上の借入があったり、付き合いで誰かの連帯保証人になっていたりすることがあるので、財産や債務についてより詳細に調べる必要があります。

幸いにもこのケースでは、お父様は昔商売をされていたものの、とっくの昔にやめられており、借り入れはなく、保証人になっていることも無いとのことでした。

そこで当事務所で金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、抹消登記に必要な書類を出してもらい、相続登記と一緒に根抵当権抹消登記申請を代行させていただくことを提案しました。相談後

・金融機関に連絡を取り、債務を完済していることを確認の上、根抵当権抹消登記に必要な書類を出してもらいました。

・相続登記と一緒に根抵当権抹消登記を申請し、無事登記を完了させました。

・相続登記に必要な戸籍の収集、評価証明書・名寄帳の取得、遺産分割協議書の作成及び署名・捺印の手配等も当事務所で代行し、相続人の皆様の負担なく手続きを完了させることができました。事務所からのコメント

このケースのように、とっくに完済した借入金についての抵当権や根抵当権が抹消されずにそのままになっているというケースは多いです。

抵当権が残ったままでも、普通に生活している分には全く支障がないため放置されてしまう方も多いのですが、抵当権が残ったままでは第三者への売却等はできないのが基本です。

売却が決まってから慌てて抹消登記のご相談にいらっしゃる方も多いのですが、抵当権がかなり昔に設定されている場合は注意が必要です。

抵当権者である金融機関が合併や事業譲渡を何度も行っているため、現在の抵当権者を探すのに手間取ったり、抹消の前提として抵当権移転の登記が必要だったりすると、抹消登記に予想以上に時間がかかることもあります。

抵当権の抹消登記に時間がかかったせいで、せっかく決まった契約が流れてしまった…ということの無いように、相続した不動産に抵当権が付いていることが分かった場合は、相続に強い司法書士にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】

相談前

ご両親が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分…続きを見る-

遺産分割

母と父が相次いで亡くなってしまった・・・遺産分割協議はどうすればいい?【父母が相次いで亡くなってしまったケース】

相談前

ご両親が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお子様二人。

お母様が亡くなられてから1か月も経たないうちにお父様も亡くなられてしまい、お母様の遺産分割協議も終わっていないので、どのように進めていいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

▼問題点

・お母様の遺産分割協議を行う前にお父様が亡くなってしまったため、誰が協議を行えばいいか確認する必要がある。

・財産の中に株式があったため、念のため把握している以外に証券口座がないか確認する必要がある。

・お父様の方は相続税の申告が必要なため、期限内に遺産分割協議を成立させ、申告を完了する必要がある。

亡くなった方の遺産分割協議は、相続開始時点の相続人全員で行わなければなりません。

しかし、このケースのように残念ながら協議成立前に相続人の方が亡くなられてしまうこともあります。

このような場合、亡くなられた相続人の相続人(二次相続人)が遺産分割協議に参加することになります。

このケースではお母様とお父様の相続人はお子様二人で全く同じだったため、お母様とお父様についての遺産分割協議を二人で行えばいいことになります。

ただし、ご相談時点でお父様については相続税の申告期限まで3か月を切っていたため、早急に財産調査を完了させ、ご両親それぞれの遺産の範囲を確定させる必要がありました。

そこで、当事務所で戸籍の収集や財産調査等を迅速に行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続きもサポートさせていただくとともに、相続に強い税理士と連携の上、相続税の申告についてもサポートさせていただくことを提案しました。相談後

・調査のために必要な戸籍の収集を迅速に行い、金融機関に連絡を取り、残高証明書や取引履歴の請求を行いました。

・証券についてはほふり(証券保管振替機構)の開示請求を行い、把握している以外に口座がないかの確認を行いました。

・不動産その他についても調査を行い、迅速に必要な資料を揃え、遺産の範囲を確定させることができました。

・遺産分割協議についても、税理士とともにサポートさせていただき、迅速かつ円満に協議を整えることができました。

・遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配を迅速に行い、期限内に申告を終えることができました。

・不動産の名義変更、預貯金の解約および分配、株式の移管手続きについても当事務所で代行し、ご相続人様の負担なく手続きを終えることができました。事務所からのコメント

このケースのように、高齢のご両親が相次いで亡くなられてしまうケースは少なくありません。

そのような場合、先に亡くなった方の遺産分割協議が終わっていなければ、二次相続人が遺産分割協議に参加することになります。

大抵はお子様たちが相続人で、相続関係は全く同じという事が多いので、大きな問題にならない事が多いのですが、ご両親の相続関係が異なる場合(例えば前妻との間に子供がいるなど)はやっかいなことになるかもしれません。

先の相続と後の相続でそれぞれ相続人が異なる場合は、基本的に先に発生した相続について遺産分割協議を行い、遺産の範囲を確定させなければ後の相続について遺産分割協議を行う事はできません。

遺産分割協議ができなければ、相続税の申告にも大きな影響を及ぼします。

遺産分割協議の前提としての資料集めや、協議成立後の解約・名義変更手続きについても、二人分の相続となるとかなりの負担になりますので、いずれにしても相続が発生した場合は、相続に精通した専門家に早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様3人。

お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無い…続きを見る-

遺産分割

障がいで判断能力がない子供がいる場合の相続はどうすればいい?【相続人の中に判断能力のない障がい者がいるケース】

相談前

お父様が亡くなられた方からのご相談。

相続人はお母様とお子様3人。

お子様のうち一人が障がいをお持ちで、遺産分割協議に参加できるだけの判断能力が無いため、どのように相続手続きを行えばいいかわからないという事で相談にいらっしゃいました。

▼問題点

・相続人の中に意思能力が無い方がいる場合、遺産分割協議を行うにあたり、成年後見人の選任が必要。

・さらに相続人の方が成年後見人になる場合は、特別代理人の選任も必要。

・成年後見人が遺産分割協議に参加する場合、原則として本人(被後見人)の法定相続分の確保が必要。

相続人の中に障がい等で判断能力(意思能力)が無い方がいる場合、本人に代わって成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。

成年後見人は家庭裁判所に申し立てを行い、選任してもらいます。

知的障害をお持ちであっても、必ずしも意思能力が無いというわけではありません。

しかしこのケースでは、本人の財産管理は同居しているお母様と亡くなったお父様が行っており、日常生活にもサポートが不可欠という状況だったため、ご本人には分割内容の是非について判断する能力は明らかにないと思われました。

そこで今後のことも考えて、ご本人(三女)様と同居している長女様を成年後見人候補者として申し立てを行うことになりました。(お母様はご高齢のため後見人になるのは難しいと判断しました。)

ただし、今回は三女様と長女様どちらも相続人という事で、形式上利害関係が対立するので、ご長女様は成年後見人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。

そのため成年後見人の代わりに遺産分割協議に参加する特別代理人についても、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

そこで、長女様が無事成年後見人に選任された場合は、当事務所の司法書士を特別代理人として選任してもらうための申立てを行い、その後の遺産分割協議や名義変更手続き等まで一括してサポートさせていただくことを提案しました。相談後

・三女様について申立てに必要な資料の収集を行い、成年後見開始の申立てを行いました。

・成年後見人選任後に、当事務所の司法書士を候補者として特別代理人選任の申立てを行い、問題なく選任されました。

・遺産分割協議には、特別代理人として当事務所の司法書士が参加し、ご本人の利益を考慮した内容で協議を成立させることができました。

・当事務所で戸籍等の収集、財産調査、財産目録及び遺産分割協議書の作成、金融機関の解約や不動産の名義変更まで一括して行い、ご相続人様ご自身でほとんど動くことなく手続きを完了することができました。事務所からのコメント

このケースでは、ご家族の方が以前から成年後見人の必要性を感じており、今後のことを考えて後見制度の利用に前向きだったため、迅速かつ円満に解決することができました。

しかし、後見制度は、本人の利益を守るために仕方がないとは言え、やや硬直的な運用がなされるため、使い勝手が悪いと感じられ、利用を望まれない方もいらっしゃいます。

また、利用することに異存は無いとしても、誰を後見人(候補者)にするかは慎重に検討する必要があります。

後見制度は、一度開始すると原則として本人が亡くなるまでやめることはできないので、軽い気持ちで引き受けたものの、思った以上に大変で後悔しているという親族後見人の方の話を聞くことも少なくありません。

制度の運用は時間と共に変わっていきますので、後見制度の利用を検討されている方は、制度の実情に精通した司法書士などの専門家に相談されることをおすすめします。

また、成年後見開始の申立ての際には事前に様々な資料を集める必要がありますが、慣れていないと思った以上に準備に時間がかかります。

特に遺産分割協議のために成年後見等開始の申立てを行う場合は、特別代理人が必要になることが多く、特別代理人選任申立ての際は遺産分割協議案の提出が原則必要なため(家庭裁判所によって異なります)、より入念に準備を整えておく必要がああります。

相続手続きと並行してこのような準備を整えるのは、大変負担となりますので、相続をきっかけに後見制度の利用を検討されている方は、成年後見制度だけではなく相続にも精通した司法書士などの専門家にお早めに相談することをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】

相談前

妹様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄と妹の二人。

きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思…続きを見る-

相続手続き

遠方に住むきょうだいが亡くなった・・・きょうだい間相続は手続きが大変!【遠方に住むきょうだいに相続が発生したケース】

相談前

妹様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は兄と妹の二人。

きょうだい相続のため、戸籍集めが難航している上、相続人が離れて暮らしていることもあって思うように進んでいないとのこと。

二人とも高齢のため、今後の手続きを自分たちだけで行うのは難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

▼問題点

・きょうだい間相続のため、手続きに必要な戸籍の数が多く、集めるのが大変。

・相続人が離れて暮らしているため(栃木と横浜)、遺産分割の話し合いをまとめるのが大変。

・話し合いがまとまっても、遺産分割協議書署名押印をもらうためのやり取りが大変。

・預金口座は栃木県にあるが、近くに住んでいる方は高齢のため自身で動くことが難しい。

亡くなった方に配偶者や子供がおらず、父母や祖父母もすでに他界されている場合、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続人になる場合、相続人確定のために、本人の生まれてから亡くなるまでの戸籍に加えて、ご両親の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要になるため、戸籍の収集作業は通常に比べてかなり大変な作業になります。

また、請求先の役所の担当者が不慣れな方だと、直系尊属(父母、祖父母など)以外の方の戸籍を請求するには本人からの委任状(つまり亡くなったきょうだいからの委任状!)が必要と言われて、発行してもらえない事がたまにあるようです。

もちろん、戸籍は正当な理由があれば委任状が無くても請求可能なので、相続手続きのために必要という理由であれば交付してもらえます。

ですが、よくわかっていない窓口の方に対してこちらが正しいことを説明してするのは、普通の方には大変骨が折れる作業でしょう。

この方も、そのような対応を受けてしまい、戸籍集めの段階でつまずいているとのことでした。

また、きょうだい間相続の場合、大抵は相続人自身も高齢であり、手続きのために動くことが難しいという事が多いです。

この方も自分が一番近くに住んでいるので、本来であれば動きたいところだけど、身体もきついので、手続きのために何度も金融機関や役所へ足を運ぶことは難しいとのことでした。

そこで、当事務所で、戸籍収集、相続人への連絡、遺産分割協議の取りまとめ、遺産分割協議書の作成及び署名捺印の手配、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行させていただくことを提案しました。相談後

・複数の役所から多数の戸籍を取集し、相続人を確定することができました。

・遠方の相続人に連絡を取り、手続きへのご協力をお願いし、同意を貰うことができました。

・相続人様に負担がかからないように、当事務所で、残高証明書等の取得、遺産分割協議の取りまとめ、不動産の相続登記、金融機関の解約及び各相続人への分配まで、必要な手続きをまるごと代行し、相続人様の手を煩わせることなく完了させました。事務所からのコメント

このケースのように、兄弟姉妹が相続人となる場合はすでに相続人自身が高齢であり、離れて暮らしていることも多いため、手続きにかかる負担は想像以上に重くなります。

とは言え、手続きを放置している間に次の相続が発生してしまうと、相続関係が余計複雑になり、手続きを完了させることはより困難になります。

兄弟姉妹が亡くなり自分が相続人になってしまった…という方は、次の世代に迷惑をかけることのないように、相続に精通した司法書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

きょうだい間相続の手続きについてのご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】

相談前

ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は奥様とお子様4人。

かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も…続きを見る-

相続登記

よくわからない田畑や山がたくさん・・・地主の相続は登記漏れにも注意!【多数の不動産について相続登記が必要なケース】

相談前

ご主人様が亡くなられた方からのご相談。

相続人は奥様とお子様4人。

かなりの数の不動産をお持ちで、その中にはどこにあるのかもよくわからない田畑や山も含まれているため、自分たちの手に負えそうにないという事で相談にいらっしゃいました。

▼問題点

・不動産が40筆以上あり、すべてを把握できていないため、詳細に調査をして漏れのないように名義変更を行う必要がある。

・地目が田畑や山の不動産については、相続登記とは別に関係各所への届出が必要な可能性がある。

・未登記の家屋があれば別途自治体への届出が必要になる。

亡くなった方が多数の不動産をお持ちの場合、名義変更(相続登記)を行うにあたっては慎重に物件調査を行う必要があります。

というのも、このような場合、すべての物件について相続人の方が存在を把握している事は稀で、権利証などの資料も全部は残っていないため、登記漏れが生じる可能性が高いのです。

通常、不動産については毎年送られてくる固定資産税納税通知書や、登記の際に発行された登記済権利書などで存在を確認します。

ところが、墓地などの非課税不動産や、私道などの共有名義の不動産については課税明細(固定資産税納税通知書)に載っていないこともあります。

こうなると一般の方には確認することが難しく、不動産が多数ある場合は特に漏れが生じてしまいやすいのです。

そこでこのような漏れを防ぐためには、「名寄帳」を取得するという方法があります。

名寄帳はその自治体が管轄する不動産について所有者単位で編集されたもので、「固定資産課税台帳」や「土地家屋台帳」と呼ばれることもあります。

今回も、登記を申請する前にまず当事務所で名寄帳を取得して、漏れが無いよう調査を行うことを提案しました。

また、不動産の地目が田畑や山林になっている場合は、登記以外にも農業委員会や市町村等への届出が必要になることがあります。

さらに、建物が未登記の場合、管轄する自治体へ「未登記家屋所有者変更届」が必要になります。

そこで、当事務所で、登記だけではなく、各種届出が必要かについても確認を行い、届出が必要な場合には手続きについてアドバイス・サポートさせていただくことを提案しました。相談後

・共有名義のものも含めて名寄帳の取得等を行い、漏れのないように徹底的に不動産調査を行いました。

・農業委員会に確認を取り、農地に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。

・役所の担当部署に確認を取り、「森林の土地」に該当する不動産については、届出のためのサポートをさせていただきました。