-

トップ

-

選ばれる理由

-

料金

-

解決事例26

-

お客様の声口コミ7

選ばれる理由

-

さまざまな遺産分割・遺留分・遺言問題等の相続問題解決の実績があります

尾崎祐一法律事務所は、札幌に事務所を構え、弁護士として35年以上活動してきた法律事務所です。その経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体…

続きを見る> -

弁護士としての経験は35年以上、相続問題の解決実績は400件以上

35年以上になる弁護士としての経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応…

続きを見る> -

初回相談は無料、最低90分はお話ししていただける余裕のスケジュール

無料相談を行っている事務所さんでは、多くの相談を効率よく回すために時間をきっちりと決めている場合が多いようです。そのため、聞いてほしい相談事や欲しいアドバイスが…

続きを見る> -

安心できる法律事務所と分からない外観で、札幌市外からもアクセス良好

尾崎祐一法律事務所は、普通の住宅と変わらない外見の自宅兼事務所で業務を行なっております。そのため、お客様が足を運んでいただいても、弁護士事務所に相談に来ているよ…

続きを見る> -

各仕業との連携で、さまざまな問題にワンストップ対応

相続の問題は多岐に渡り、相続税の問題は税理士、書類関連は司法書士といったように、弁護士以外の士業の手助けが必要なケースも多いでしょう。当事務所は、税理士の先生な…

続きを見る> -

飼い主様の相続においても安心できるペットの年金「アニライフ年金」を設立

飼い主様にもしもの事があった時、ペットの事まで考えられていますか? 当事務所が設立した「アニライフ年金」は、その「もしも」の時に備えられる仕組みです。あらかじめ…

続きを見る>

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

解決事例

-

相続放棄

相続放棄と遺産の管理

相談前

相談に来られたのは1か月前に夫を亡くした50代の女性とその方の一人息子でした。遺産としては不動産(自宅)と預貯金で合計1000万円相当のものがあるのですが,被相…続きを見る

-

遺言作成

目の不自由な方の公正証書遺言

相談前

相談に来られたのは80代の女性とその方の長女と次女でした。所有する財産は約5000万円程度の預貯金でした。ご主人が亡くなられているので,相続が開始した場合におけ…続きを見る

-

相続手続き

生命保険金と特別受益の事例

相談前

相談に来られたのは50代の女性でした。ご主人が亡くなられて遺産は総額で1000万円,負債はなく,相続人はお子さんがいなかったのでご主人の両親ということでした。

…続きを見る

尾崎祐一法律事務所の事務所案内

尾崎祐一法律事務所は、札幌市南区の閑静な住宅地である澄川に事務所を構える法律事務所です。弁護士として35年以上活動してきた経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。当事務所のホームページ:https://peraichi.com/landing_pages/view/ozakilaw/

基本情報・地図

| 事務所名 | 尾崎祐一法律事務所 |

|---|---|

| 住所 |

005-0005 北海道札幌市南区澄川5条6丁目1番8号 |

| アクセス | 地下鉄自衛隊前駅から徒歩7分 |

|---|---|

| 受付時間 | 平日・土日祝 9:00〜20:00 |

代表紹介

尾崎祐一

弁護士

- 代表からの一言

- 世の中には、予期せず事故的に発生するトラブルがあります。そんなときは、ぜひ、お気軽にご連絡ください。あなたにとって、どうすることが最良の方法なのかを、丁寧なヒアリングに基づきサポートさせていただきます。法律の問題は病気と同じように早期の対処が肝要です。どうぞ、お気軽にご相談ください。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

選ばれる理由

さまざまな遺産分割・遺留分・遺言問題等の相続問題解決の実績があります

尾崎祐一法律事務所は、札幌に事務所を構え、弁護士として35年以上活動してきた法律事務所です。その経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。

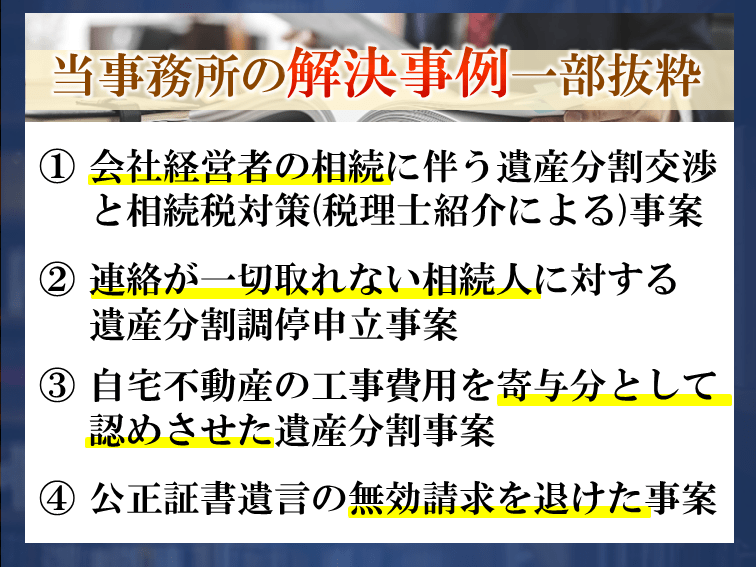

下記に今まで当事務所が解決した事例の一部を抜粋してご紹介させていただきます。相続は資産や家族構成、親族関係によりすべてがオーダーメイドの案件ですので、あなたの置かれている状況と一致することは少ないかもしれませんが、「このように複雑に入り組んだ案件でも解決に導ける」という示唆になればと思います。

このようケースなケースはトラブルが既に顕在化したタイミングで持ち込まれた事案ですが、「明らかに揉めている場合ではないが、今後トラブルに発展しそう」といった際にも弁護士に相談することで早期に解決を図れるケースは数多くあります。「親族間のこと、特にお金のことを弁護士に相談するのは気が引ける…」と相談を躊躇してしまい、本格的な相続争いに発展してしまった…、親族と絶縁状態になってしまった…という方も少なくありません。

「親族の問題は親族間で解決すべき」という気持ちも非常に分かりますが、弁護士に相談した後悔は存在せず、弁護士に相談しなかった後悔は残るものだと考えております。相続に関する相談先としての士業は主に税理士や司法書士、行政書士などが該当しますが、『弁護士にしかできないこと・弁護士だからできること』といういくつものメリットが存在しますので、この点においても少しお伝えさせてください。

このように相続問題を弁護士に依頼することのメリットは数多くあります。あなたの権利を守れるかどうかは、その弁護士が相続における経験が豊富であるか、あなたの心情に寄り添ってくれるかによって大きく変わってくるものだと考えております。ぜひ一度当事務所の初回無料相談をご活用ください。

弁護士としての経験は35年以上、相続問題の解決実績は400件以上

35年以上になる弁護士としての経験を活かして、相続人の確定から遺産の範囲の確認、遺産分割の具体的な実施、争いを回避するための遺言書作成などあらゆる相続問題に対応しております。その中でも「遺言の作成」「遺言が存在しない遺産分割」「遺産分割に伴う寄与分や生前贈与の問題」「遺産分割に伴う不動産や動産の売却のお手伝い」などに関する問題に習熟しておりますので、安心してご依頼ください。

また、また、遺産分割協議、遺言書作成、遺言執行、遺留分減殺請求には特に力を入れており、お身体のご不自由な方の遺言作成に際しては、公証人を帯同して遺言作成のお手伝いをしています。

初回相談は無料、最低90分はお話ししていただける余裕のスケジュール

無料相談を行っている事務所さんでは、多くの相談を効率よく回すために時間をきっちりと決めている場合が多いようです。そのため、聞いてほしい相談事や欲しいアドバイスが残っていても、決められた時間がきたら終了してしまったり、あまり相談者の話を聞かずに結論を急ぐケースもあるようです。

当事務所では、相談者様のヒアリングが雑になることを避けるため、相談の予定を詰め込むことはせず、最低でも90分は取れるようなスケジュールを組んでおります。相談は、午前中に1件、午後に2件の限定としており、じっくりとお話をお聞きしてアドバイスをいたしますので、まずはご相談にいらしてください。

また、事務所にお越しできない方のために出張相談も実施しております。ご自宅はもちろん、介護施設や病院などへも伺います。

安心できる法律事務所と分からない外観で、札幌市外からもアクセス良好

尾崎祐一法律事務所は、普通の住宅と変わらない外見の自宅兼事務所で業務を行なっております。そのため、お客様が足を運んでいただいても、弁護士事務所に相談に来ているようには見えません。士業関連の事務所は、なんだか敷居が高くて入りにくと思われている方も、どうぞご安心ください。

立地条件としては、札幌市内だけではなく、北広島、千歳、恵庭からもお越しになれる場所です。駐車スペースを完備しておりますので、自動車でお越しいただけます。また、地下鉄南北線の自衛隊前駅より徒歩7分となっておりますので、地下鉄を利用する方にも便利な立地です。

各仕業との連携で、さまざまな問題にワンストップ対応

相続の問題は多岐に渡り、相続税の問題は税理士、書類関連は司法書士といったように、弁護士以外の士業の手助けが必要なケースも多いでしょう。当事務所は、税理士の先生など隣接諸領域との繋がりがあるため、弁護士の得意分野以外の問題に発展した際には、他仕業の先生を紹介するワンストップ対応が可能です。

ヒヤリングにて多額の税金が掛かりそうなケースもありましたが、資産税に詳しい先生を紹介して配偶者控除を使い、遺産額が1億近くの税金を0円にすることができた前例もあります。どんなトラブルでも、まずはご相談ください。

飼い主様の相続においても安心できるペットの年金「アニライフ年金」を設立

飼い主様にもしもの事があった時、ペットの事まで考えられていますか?

当事務所が設立した「アニライフ年金」は、その「もしも」の時に備えられる仕組みです。あらかじめ財産の管理を信頼できる人に託し、自分がペットを飼えなくなったときに、その財産から新しい飼い主様に飼育費を支払い、ペットが幸せな生涯を送ることができるようにします。

「アニライフ年金」に興味がありましたら、当事務所にご相談ください。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

対応業務・料金表

- 遺言書作成サポート

- 遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

- 遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

- 遺産分割協議書作成サポート

- 相続放棄サポート

- 遺言執行サポート

- 遺産分割協議及び調停・審判サポート

- 後見

遺言書作成サポート

料金

100,000円~

自筆証書の場合:100,000円~

公正証書遺言の場合:180,000円~

*但し、公証人の費用は別途かかります。

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

料金

200,000円~

着手金20万円

成功報酬:取得額または難易度に応じて協議により10%程度

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

料金

200,000円~

着手金20万円

成功報酬:請求減額または難易度に応じて協議により10%程度

遺産分割協議書作成サポート

料金

100,000円~

*既に分割協議が終了している場合のみ

相続放棄サポート

サービスの概要

実施内容:戸籍チェック、相続放棄の申述書を作成、親戚への通知サービス

商品説明:故人の借金を相続しないための手続きを実施します

料金

100,000円~

相続人お一人について10万円

但し、戸籍謄本取得代金等実費は別になります。

遺言執行サポート

料金

300,000円~

・遺言執行対象となる財産の金額が300万円以下の場合:300,000円

・遺言執行対象となる財産の金額が300万円を超え3,000万円以下の場合:240,000円に遺言執行対象となる財産の金額の2%に相当する額を加算した額

・遺言執行対象となる財産の金額が3000万円を超え3億円以下の場合:540,000円に遺言執行対象となる財産の金額の1%に相当する額を加算した額

*遺言執行に裁判手続が必要である場合には、別途着手金及び報酬がかかります。

遺産分割協議及び調停・審判サポート

料金

200,000円~

事件を受任する時点で着手金、解決した時点で成功報酬をお支払いいただきます。

●着手金

遺産分割により取得できる経済的利益(価額)が

・300万円以下の場合:20万円

・300万円を超え1000万円以下の場合:30万円

・1000万円を超え3000万円以下の場合:40万円

・3000万円を超え3億円以下の場合:50万円

・3億円を超える場合:60万円

*着手金の最低額は200,000円になります。

●成功報酬

遺産分割により取得できる経済的利益(価額)が

・300万円以下の場合:16%

・300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円

(18万円部分は300万円の6%に相当する部分)

・3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円

(138万円部分は300万円の6%に相当する部分と3000万円の4%に相当する部分)

・3億円を超える場合:4%+738万円

(738万円部分は300万円の6%に相当する部分と3000万円の4%に相当する部分と3億円の2%に相当する部分)

後見

料金

200,000円~

ご本人に判断能力がある時点での任意後見契約・既にご本人に判断能力がなく家庭裁判所への申立ていずれも手数料200,000円(家庭裁判所への申立の場合は実費別)

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

お客様の声

-

遺産分割

特段の争いもなく父の遺産分けが円滑に終わりました

父が急死したとき、葬儀などを慌ただしく済ませた後の遺産分けについてどうしたらいいのか分かりませんでした。ネットで相続に強い尾崎祐一法律事務所を見つけて相談した…続きを見る

-

遺産分割

特段の争いもなく父の遺産分けが円滑に終わりました

父が急死したとき、葬儀などを慌ただしく済ませた後の遺産分けについてどうしたらいいのか分かりませんでした。ネットで相続に強い尾崎祐一法律事務所を見つけて相談したところ、大切なのは相続人が誰かということと遺産の範囲がどこまでかであるということを丁寧に教えて下さいました。すぐこれらについての調査を依頼しました。その結果、相続人が今存命の自分たち兄弟と既になくなった兄の子どもであることや、自宅やその敷地そして父の預貯金が遺産であること分かりました。そして、特段の争いもなく不動産を売却して代金を分け、預金も解約して分けて父の遺産分けが円滑に終わりました。これも先生のおかげです。本当にありがとうございました(50代女性)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

成年後見

自分で決める事が出来なくなる前にと思い任意後見契約でお願い致しました

将来認知症になってしまい、自分で決める事が出来なくなる前にと思い任意後見契約でお願い致しました。 相談当初より丁寧に対応していただき、事務所以外でもメール…続きを見る

-

成年後見

自分で決める事が出来なくなる前にと思い任意後見契約でお願い致しました

将来認知症になってしまい、自分で決める事が出来なくなる前にと思い任意後見契約でお願い致しました。

相談当初より丁寧に対応していただき、事務所以外でもメール等で連絡していただき安心できました。公証人の先生との窓口にもなって下さり、難しいことを全てお引き受け下さいました。おかげさまで任意後見契約を結ぶことができました。

本当にありがとうございました(60代女性)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

兄弟姉妹4人で遺産を相続することになりましたが、話がまとまらず…

父が亡くなり兄弟姉妹4人で遺産を相続することになりました。一番上の兄以外は相続分で分けることで納得したのですが、一番上の兄が「自分が仏壇と墓を見るから沢山貰う…続きを見る

-

遺産分割

兄弟姉妹4人で遺産を相続することになりましたが、話がまとまらず…

父が亡くなり兄弟姉妹4人で遺産を相続することになりました。一番上の兄以外は相続分で分けることで納得したのですが、一番上の兄が「自分が仏壇と墓を見るから沢山貰う権利がある。」と言い出して話がまとまらず、ネットで見つけた尾崎先生に間に入って貰うことになりました。結果的には兄も納得して兄弟姉妹全員が相続分をもらうことで解決しました。早めに先生に相談して行動していただき本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします(50代女性)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

母が亡くなり、何も決めないうちに父も亡くなってしまいました

母が亡くなったのですが、母の遺産について父や子ども達(兄弟姉妹5人)で何も決めないうちに父も亡くなってしまいました。子どもの1人である私は、父母が遺言を残して…続きを見る

-

遺産分割

母が亡くなり、何も決めないうちに父も亡くなってしまいました

母が亡くなったのですが、母の遺産について父や子ども達(兄弟姉妹5人)で何も決めないうちに父も亡くなってしまいました。子どもの1人である私は、父母が遺言を残しておらず、特別父母に貢献した子どももいなかったことから相続分で分けるのがいいだろうと思っていたところに、何の予告もなく一番上の姉から父母の遺産分割調停の申立書が送られてきました。驚いてネットで相続に強い尾崎先生に連絡して調停での代理人を引き受けてもらうことにしました。遺産分割調停では、申し立てた姉から、自分が父母の生前に連日父母が入所していた老健施設を訪問していたので他の兄弟姉妹よりも沢山もらう権利がある旨言い張ったのですが、先生から、姉の訪問は子どもとして通常行っている親子の交流の範囲に過ぎない事を主張してもらいました。最後には姉も納得して父母の遺産全てについて全員が相続分どおり取得することで話し合いがつきました。もし、先生が調停で代理人に就いてくれなければ争いはもっと激しくなり且つ時間もかかったかと思います。本当に有難うございました(60代男性)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

前夫との間に子どもが1人いる母が遺言を残さず亡くなりました

遺言を残さずに母が亡くなりました。母には亡父と結婚して私が生まれる前に結婚歴があり、前夫との間に子どもが1人いることを母から聞いておりました。前夫は既に亡くな…続きを見る

-

遺産分割

前夫との間に子どもが1人いる母が遺言を残さず亡くなりました

遺言を残さずに母が亡くなりました。母には亡父と結婚して私が生まれる前に結婚歴があり、前夫との間に子どもが1人いることを母から聞いておりました。前夫は既に亡くなっていましたが、前夫との間の子どものことは全く情報がありません。そこで、母の遺産について尾崎先生に相談して相続人と遺産の調査をお願いしました。早速先生は、母の古い戸籍類を取るのと並行して預貯金について銀行の支店や金額について調べてくれ、さらにその子どもの住所も探し当ててくれました。私は、その子どもとの遺産分割もお願いし、結果的に裁判所に持ち込むことなく話し合いでそれぞれが取得する預金額を決めることができました。先生にお願いしなければ相続に屋遺産の範囲も分からず、分割協議もできなかったと思います。本当に有難うございました(30代女性)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続放棄

百万単位で残された兄の借金を1円も引き継ぐことなく相続放棄ができました。

地方で一人暮らしをしていた兄が急病で亡くなりました。葬儀の後片付けをしていたところ多額の借金があることがわかり、配偶者も子どももいない兄については高齢の母親が相…続きを見る

-

相続放棄

百万単位で残された兄の借金を1円も引き継ぐことなく相続放棄ができました。

地方で一人暮らしをしていた兄が急病で亡くなりました。葬儀の後片付けをしていたところ多額の借金があることがわかり、配偶者も子どももいない兄については高齢の母親が相続人となり、母親が相続放棄をすれば私と姉の2人が相続人となることがわかりました。そこで、ネットで相続に強い尾崎祐一法律事務所を見つけて相談したところ、亡くなった兄に本当に配偶者も子どももいないのかが大切とのことで、兄の生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍を取得して、相続人は第一に母であり、母が相続放棄をすれば私と姉であることを再確認した上でまず母について、続いて私と姉についてそれぞれ相続放棄の手続きをして下さいました。おかげで百万単位で残された兄の借金は、1円も引き継ぐことなく終わりました。これも全て先生のおかげです。ありがとうございました。(60代男性)

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

妹から遺言の無効を主張されたが、無事に遺言が有効であることを証明してくださいました。

母が亡くなり、相続人は私と妹の2人でした。母は亡くなるまで私が面倒を看ていたことから、財産の大半を私に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたので、私は母の死後…続きを見る

-

遺産分割

妹から遺言の無効を主張されたが、無事に遺言が有効であることを証明してくださいました。

母が亡くなり、相続人は私と妹の2人でした。母は亡くなるまで私が面倒を看ていたことから、財産の大半を私に相続させる旨の公正証書遺言を作成していたので、私は母の死後公正証書遺言どおりに母名義の不動産の私への移転登記や預金の解約等を行っていたところ、突然妹から公正証書遺言は母が認知症の時に作成されたので無効であると主張され裁判になりました。私は、ネットで見つけた尾崎先生に相談して裁判をお願いしました。先生は、医療記録を精査して裁判所で遺言が有効である旨を証明してくださり、結局、遺留分相当額を妹に払うことで和解することができました。本当に尾崎先生に依頼してよかったです。有難うございました。(70代女性)

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

解決事例

-

相続放棄

相続放棄と遺産の管理

相談前

相談に来られたのは1か月前に夫を亡くした50代の女性とその方の一人息子でした。遺産としては不動産(自宅)と預貯金で合計1000万円相当のものがあるのですが,被相…続きを見る

-

相続放棄

相続放棄と遺産の管理

相談前

相談に来られたのは1か月前に夫を亡くした50代の女性とその方の一人息子でした。遺産としては不動産(自宅)と預貯金で合計1000万円相当のものがあるのですが,被相続人である夫が事業に失敗して負債を3000万円残したので,女性と息子双方とも相続放棄をしようと考えていました。

遺産のなかの不動産(自宅)について,最近玄関の鍵が壊れて誰でも出入りができて物騒なので,女性と息子で相談して業者に頼んで鍵を替えたところ,そのことを知った亡き夫の債権者が「遺産を処分したのだから相続放棄はできない。」と言って女性と息子に債権を請求してきたというものです。相談後

結論としては,女性も息子も債権者の請求に応ずる必要なありません。相続放棄をするか否かを考えることができる期間内は,相続人はその固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産を管理する義務を負います。前記の鍵の取り替えも相続財産の管理に他なりません。

そこで,当事務所にて相続放棄を受任すると同時に前記債権者に宛ててその旨の文書を送りました。結局,女性と息子は亡夫(父)の負債を引きつぐことはなく,母子力を合わせて再出発できました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

目の不自由な方の公正証書遺言

相談前

相談に来られたのは80代の女性とその方の長女と次女でした。所有する財産は約5000万円程度の預貯金でした。ご主人が亡くなられているので,相続が開始した場合におけ…続きを見る

-

遺言作成

目の不自由な方の公正証書遺言

相談前

相談に来られたのは80代の女性とその方の長女と次女でした。所有する財産は約5000万円程度の預貯金でした。ご主人が亡くなられているので,相続が開始した場合における相続人はお子さんのみです。

お子さんは3人おられ,長女と次女の他に長男がいるのですが,長男のその方に対する態度が酷いので,全ての財産を長女と次女だけに相続させる遺言を作成したいというのが相談の趣旨でした。

但し,その方は目の病気のために文字を読んだり書いたりすることができません。従って,自筆証書遺言を作成することはできません。相談後

そこで,公正証書遺言の作成をお勧めしました。勿論,相続開始後に長男が遺留分侵害額請求権を行使する可能性を説明した上でのことです。遺言者が目の不自由な方で公正証書遺言に署名できない場合は,公証人がその事由を付記して署名に代えることができることになっています。この事案においても,公証人にはその方が目の不自由であるため署名ができない旨公正証書遺言に付記することで,無事公正証書遺言を作成することができました。目が不自由だからといって遺言の作成をあきらめることはありません。法律ではこのように代替手段を用意しているので,遺言の作成は専門家にご相談されることをお勧め致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続手続き

生命保険金と特別受益の事例

相談前

相談に来られたのは50代の女性でした。ご主人が亡くなられて遺産は総額で1000万円,負債はなく,相続人はお子さんがいなかったのでご主人の両親ということでした。

…続きを見る-

相続手続き

生命保険金と特別受益の事例

相談前

相談に来られたのは50代の女性でした。ご主人が亡くなられて遺産は総額で1000万円,負債はなく,相続人はお子さんがいなかったのでご主人の両親ということでした。

相談の趣旨は,ご主人の死亡保険金が相談者に3000万円入金になったことを知ったご主人の両親が,この3000万円についても遺産の中に入れるべきである旨主張して困っているというものでした。相談後

裁判所の考え方は,基本的には死亡保険金は受取人固有の権利として取得するものであるので,遺産の中に持ち戻して計算する必要はないというものですが,特段の事情のある場合には持ち戻し計算の対象となるというものです。

この案件では,遺産分割調停が行われ,死亡保険金額が遺産の3倍にもなっていることを考慮し,調停委員会から,遺産と同額である1000万円について3000万円の死亡保険金から遺産に持ち戻すという案がだされ,相談に来られた女性も亡くなったご主人の両親もこの案を受け入れることで調停成立により解決がなされました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続放棄

保証債務も相続債務になります

相談前

相談に来られたのは,1か月前に無くなった父親の一人息子でした。既に母親は5年前に死亡しているので,相続人は相談者お一人になります。相談に来られた理由は,父親が第…続きを見る

-

相続放棄

保証債務も相続債務になります

相談前

相談に来られたのは,1か月前に無くなった父親の一人息子でした。既に母親は5年前に死亡しているので,相続人は相談者お一人になります。相談に来られた理由は,父親が第三者の借入金1000万円について連帯保証債務を負担しているものの,他方で遺産は預貯金が全部で200万円程度であるためどうしたら良いか弁護士の意見を聞いてみたい,というものでした。

相談後

相談者の方は,借受金の連帯保証について余りよく分かっていなかったようでした。そこで,連帯保証債務も債務であり,借受金について連帯保証したことは,自分が借り受けたのとほぼ同じ責任を負うことである旨ご説明致しました。

相談者の方は十分納得されたようであり,当事務所に亡き父親についての相続放棄を依頼されました。その結果,遺産である預貯金約200万円は取得できないことになりましたが,1000万円の連帯保証債務は引き受けずに済みました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続放棄

相続放棄のための期間の延長

相談前

相談に来たのは1か月半ほど前に夫を亡くした40代の女性でした。夫が死亡したのは突然の脳いっ血が原因でした。夫婦の間には高校生の子ども一人がいるので,相続人はこの…続きを見る

-

相続放棄

相続放棄のための期間の延長

相談前

相談に来たのは1か月半ほど前に夫を亡くした40代の女性でした。夫が死亡したのは突然の脳いっ血が原因でした。夫婦の間には高校生の子ども一人がいるので,相続人はこの二人になります。

死亡した夫は,自分で会社を複数経営して手広く事業を展開し,資産もそれなりにありました。

ただ,経営していた会社の借入金債務について連帯保証をしているなど事業の関係で多額の債務がある可能性がありました(一部の債権者が葬儀の場を尋ねてきたことがありました)。相談後

相談者の自宅は,相談者の父親が所有する二世帯住宅ですので,亡き夫の債務が資産よりも多ければ子どもと一緒に相続放棄したいと考えていました。

しかし,夫が死亡した直後から,相談者は夫の突然の死亡の衝撃と悲しみに打ちひしがれて,夫の資産や負債について何も調査ができていませんでした。

民法では,相続放棄は自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間といいます。)にしなければなりませんが,残り1か月半では亡き夫の資産と負債について調べきれそうもないので法律事務所に相談にきたとのことです。

このような場合,家庭裁判所は相続人になどの利害関係人や検察官の請求により3か月の期間の伸長をすることができます(民法915条1項但書)。

そこで,当事務所において相談者と子どもから依頼を受けて家庭裁判所に3か月の期間の伸長を申立てたところ,家庭裁判所は期間を6か月に伸長する旨決めてくれました。

気を取り直した相談者は,6か月の期間内に亡き夫の資産や負債の状況を調べ上げ,結論として負債が資産を上回ったので,子どもと一緒に相続放棄の手続をとり,債務を相続せずに済みました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

遺産である土地家屋が勝手に登記された場合の対応

相談前

自宅である建物とその敷地の外に約800万円位の預金を有していた高齢の女性(母親)が亡くなりました。遺言はありませんでした。

既に夫は他界しており、相続人は残さ…続きを見る-

遺産分割

遺産である土地家屋が勝手に登記された場合の対応

相談前

自宅である建物とその敷地の外に約800万円位の預金を有していた高齢の女性(母親)が亡くなりました。遺言はありませんでした。

既に夫は他界しており、相続人は残された子供達3姉妹ということでした。実際に相談を受けたのは母親が死亡してから10年位経ってからのことです。

次女の依頼で相続人と遺産の範囲の調査をお請けしました。

預貯金は残高証明を取得し、依頼者である次女に見てもらったところ、母親から生前に聞いていた金額とほぼ変わりありませんでした。

ところが、自宅建物と敷地の登記名義がなぜか相続を原因として長女名義に変わっていました。

しかし、次女は自宅について長女が取得することを承諾したことはありません。

ただ、長女から「母の相続手続に必要なので貴殿(次女)の実印と印鑑登録証明書を貸して欲しい。」と頼まれ、長女に貸したことを思い出しました。

法務局で登記申請書及び添付書類を調べたところ、長女が遺産分割協議書を用意して次女に無断で相続人欄に次女の名前を書き込んで実印を押捺して印鑑登録証明書を添付して登記名義の移転手続をしたことが分かりました。相談後

次女の依頼により長女と三女を相手に母親の遺産分割調停を申立て、その中で長女と三女が母親の自宅を次女には無断で移転登記手続をしたことが分かりました。

長女は、調停期日において調停委員からこのことを指摘され、文書偽造になる旨言われました。

結局、長女は無断で移転登記した事実を認めて謝罪し、3姉妹で母親の預金を3等分し、母親の自宅については売却して代金を3等分することで調停がまとまりました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺留分

遺留分侵害と葬儀費用

相談前

事案は,高齢の父親が亡くなり,既に母親も死亡した場合において,父親が三男と四男にだけ全財産を相続させる遺言を作成したというものです。そして,葬儀は長男が喪主とな…続きを見る

-

遺留分

遺留分侵害と葬儀費用

相談前

事案は,高齢の父親が亡くなり,既に母親も死亡した場合において,父親が三男と四男にだけ全財産を相続させる遺言を作成したというものです。そして,葬儀は長男が喪主となって全ての費用を支出して行いました。遺言執行者から遺産目録や遺言の内容を知らされた長男は,自分が相続においてなにも取得できないことに憤慨して三男と四男に対して遺留分侵害額の請求を行ったのですが,同時に葬儀費用200万円についても均等に負担すべきである旨主張しました。私が受任したのは三男と四男からです。

相談後

遺留分侵害額自体は,遺産が預貯金のみであることから計算は難しくありません。問題は葬儀費用の負担です。結論としては,三男と四男が葬儀費用を負担すべき義務はありません。裁判所の主要な考え方は,葬儀代は基本的に喪主が負担すべきものというものです。従って,三男と四男は遺留分侵害額の請求には応じなければなりませんが,葬儀費用の負担には応ずる必要なありません。私が長男に対して裁判例を示して三男と四男は葬儀代の負担に応ずる意思はない旨書面で連絡したところ,結局葬儀代の負担を求めることは諦めたようです。

事務所からのコメント

遺留分に関する問題に付帯して色々な請求がなされることがありますが,このような場合にも弁護士に相談して間違いのないように対応されるのがよろしいでしょう。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続手続き

相続情報証明制度の活用は弁護士の依頼から

相談前

相続情報証明制度というものをご存じでしょうか。全国の登記所(法務局)において法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことで,複数の金融機関に遺産である預貯金が存…続きを見る

-

相続手続き

相続情報証明制度の活用は弁護士の依頼から

相談前

相続情報証明制度というものをご存じでしょうか。全国の登記所(法務局)において法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことで,複数の金融機関に遺産である預貯金が存在する場合には,手続が同時進行で行うことができるので,早く遺産を手に入れることができます。現行では,ある銀行で相続預金の払戻を受ける場合には関係する戸籍一式を持参し,そして次の銀行へ行くということをしなければなりませんが,法定相続情報一覧図の写しを数通交付してもらえば,複数の銀行において相続預金の同時払戻ができるのです。

相談後

実際に私が相続人の代理人として担当した事件において,この制度を利用したところ,全部で4つの銀行あるいは信用金庫に預貯金がある被相続人について,短時間で払戻をして非常に喜ばれたことがあります。但し,上記一覧図の作成のためには,亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本,除籍謄本等を取得しなければならず,これはかなり手間のかかることです。

事務所からのコメント

遺産分割手続(交渉や調停)を弁護士に依頼すれば,これら戸籍謄本等の取得についても弁護士がやりますので,この制度の詳しいことは,弁護士に相談されることをお勧め致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

公正証書遺言の作成と任意後見契約の締結で二重の安心が得られます

相談前

最近,比較的元気な高齢者の方からの相談で,ご自分が亡くなられた後の財産の処分と,認知症等により物事が判断できなくなった時に対する備えを一緒にやってしまいたい旨の…続きを見る

-

遺言作成

公正証書遺言の作成と任意後見契約の締結で二重の安心が得られます

相談前

最近,比較的元気な高齢者の方からの相談で,ご自分が亡くなられた後の財産の処分と,認知症等により物事が判断できなくなった時に対する備えを一緒にやってしまいたい旨の相談が増えております。法律相談にも高齢化社会の波が押し寄せてきているのですね。

相談後

このような相談をお受けした場合にお勧めしているのは,公正証書遺言の作成と同時に任意後見契約の締結です。公正証書遺言は,公証人という法律の専門家の関与の下に作成されるものなので,事後的にその有効性が争われる可能性は極めて低くなります。それでも,遺言者の死後における遺言の有効性が争われるおそれがある場合には,当事務所では,遺言作成の動機や内容について動画を撮影することにしております。任意後見契約の締結は,自分が判断能力を失ったときにサポートしてくれる人を予め決めておき,実際に判断能力がなくなった時に任意後見人を引き受けてもらうものですが,必ず公正証書の形式で契約締結する必要があります。

事務所からのコメント

このように,両者いずれも公証人関与の下で作成あるいは締結されますので,老後の安心を法的に得るためには是非公正証書遺言の作成と任意後見契約の締結をお勧めいたします。これら二つを同時に行えば,公証役場へ赴くの1回だけですので,それほど手間もかからずにできます。老後の安心を得たい方には是非お勧めさせていただきたいと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺留分

兄弟姉妹に対しては遺留分を渡す必要がありません

相談前

配偶者を亡くされた奥様(夫婦間に子どもも養子もいない)が公正証書遺言を持参して相談にみえられた。お話しを伺うと,上記遺言では全財産を奥様に相続させるとなっていた…続きを見る

-

遺留分

兄弟姉妹に対しては遺留分を渡す必要がありません

相談前

配偶者を亡くされた奥様(夫婦間に子どもも養子もいない)が公正証書遺言を持参して相談にみえられた。お話しを伺うと,上記遺言では全財産を奥様に相続させるとなっていたので,全ての遺産(不動産,預貯金,自動車等)を奥様が取得されることを説明したのであるが,死亡した配偶者(被相続人)の兄弟姉妹が「自分達にも相続に関して何か権利があるはずである。」と執拗に電話や手紙がくるとのことであった。

相談後

この事案では,死亡した配偶者の直系尊属は被相続人が死亡する10年以上前に死亡しているとのことであった。そこで,兄弟姉妹も相続人になるのであるが,全財産を配偶者たる奥様に相続させる旨の公正証書遺言があるので,相続が開始すれば奥様が全ての遺産を取得することになる。また,兄弟姉妹には遺留分権はない。そこで,本件については,これらのことを書面にまとめて当法律事務所から内容証明郵便で送付した。その結果,兄弟姉妹から奥様に対しての要求が為されなくなった。

事務所からのコメント

相続に関して困ったことが起こった場合には,些細なことでも早めに弁護士に相談することをお勧めします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

遺言を作る場合にはその理由等を動画に撮りましょう

相談前

被相続人である母には,相続人として既に死亡した夫との間に生まれた娘と前婚の時に生まれた息子との2人の推定相続人がいたのであるが,自分の亡き後は全ての遺産を娘にあ…続きを見る

-

遺言作成

遺言を作る場合にはその理由等を動画に撮りましょう

相談前

被相続人である母には,相続人として既に死亡した夫との間に生まれた娘と前婚の時に生まれた息子との2人の推定相続人がいたのであるが,自分の亡き後は全ての遺産を娘にあげたいということで事務所に相談に来られた。

相談後

事務所で財産関係や全ての遺産を娘に相続させる理由を伺って,全ての遺産を娘に相続させる遺言を作成したとしても,息子には遺留分があることを理解してもらって,公正証書遺言を作成することにした。ただ,最近公正証書遺言に関しても,遺言能力がない等の理由で遺言無効確認請求訴訟が提起されることが多いことに鑑み,公証役場へ行く前に予め事務所において,どのような遺産があるのかや,全てを娘に相続させたい理由をお話してもらい,それを親戚の者に動画撮影してもらって証拠化しておいた。相続開始後,案の定息子から公正証書遺言無効の主張がなされたのであるが,前記の事務所で撮影した動画の複製を送ったところ,遺言無効の主張は撤回し,遺留分を渡すだけで解決した。

事務所からのコメント

公証人が関わっていても,遺言無効確認請求訴訟が起こされることがあるので,そのような時のために,遺言能力に問題のないことや遺言者の真意を証明するために遺言作成時に動画撮影をして,予め証拠を用意し,遺言無効の主張を封じることができるように事前準備をしておくことが大切である。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

遺産分割協議でも証拠が残れば戦いやすいです

相談前

被相続人である父は,男子3人を残して亡くなった。長兄が主導的に遺産分割協議をしたのであるが,二人の弟に対して遺産の内容や分割方法についてきちんと説明せずに自分に…続きを見る

-

遺産分割

遺産分割協議でも証拠が残れば戦いやすいです

相談前

被相続人である父は,男子3人を残して亡くなった。長兄が主導的に遺産分割協議をしたのであるが,二人の弟に対して遺産の内容や分割方法についてきちんと説明せずに自分に任せるように仕向けた。そして,末弟には「手続で必要だから印鑑登録証明書を送って欲しい。」と電話で連絡して印鑑登録証明書を送付させた。ところが,長兄は,印鑑登録証明書の印影部分を印鑑店に持ち込んで末弟の登録印を偽造し,勝手に亡父の預金を引き出したり,不動産の名義を自己に書き換えてしまった。偶然このことを知った末弟は,亡父の相続について長兄を全面的に信頼して任せていた次兄に話したところ,次兄は驚愕して末弟に対して二人で長兄に事情を説明させようと話した。そして,次兄と末弟とが一緒に長兄を訪ねて亡父の遺産やその処理について問いただしたところ,長兄が末弟の印鑑を偽造して勝手に自分のものにしたことを認めた。次兄と末弟は,長兄との話し合いをICレコーダーでこっそりと録音していた。

相談後

次兄と末弟は,亡父の遺産分割調停を申し立てた。長兄は,調停の席上において分割協議は既に終わっている旨主張したが,ICレコーダーの記録を調停委員を介して明らかにしたところ,自分が勝手に亡父の遺産を処分したことを認め,再度遺産分割をやり直すことに同意した。

事務所からのコメント

このように,話し合いの際に可能であれば証拠を残せば,相続人のうちの誰かが不正をはたらいたとしても,十分戦えるので,大切な話し合いの際には記録をとることをお勧めしたい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

親孝行の通信簿が遺言でした。

相談前

高齢の遺言者(被相続人)には,長女を頭に4人の子どもがいた。妻は既に他界しているので,自分が亡き後には特に何もしなければ4人の子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続す…続きを見る

-

遺言作成

親孝行の通信簿が遺言でした。

相談前

高齢の遺言者(被相続人)には,長女を頭に4人の子どもがいた。妻は既に他界しているので,自分が亡き後には特に何もしなければ4人の子どもがそれぞれ4分の1ずつ相続することになることは理解していた。しかし,遺言者はそれには納得がいかなかった。なぜならば,子ども達のうち,長女の遺言者に対する孝行が突出していたからである。長女が遺言者の近所に住んでいたこともあるが,ほぼ毎日のように遺言者宅に通って食事の用意や掃除・洗濯をすべて行ってくれていた。そのため,遺言者は,長女に全ての遺産を相続してもらいたかった。

相談後

そこで,専門家に相談したところ,長女以外の子ども達にも遺留分があることの説明を受けた。そこで,遺言者は,長女以外の子ども達の遺留分を害しないで且つより沢山の遺産を長女に渡そうと考えて,相続分を長女2分の1,他の子ども達についてはそれぞれ6分の1ずつと指定する公正証書遺言を作成した。遺言者についての相続開始後,具体的に誰がどの遺産を取得するかの交渉について長女から依頼をうけた。他の子ども達は,父である遺言書が残した公正証書遺言に記載されている相続分には不服であったが,遺言の無効事由は何ら存在しないため,遺言記載の相続分で納得し,誰がどの遺産を相続するのかの具体的な協議に入った。このように,遺言を作成すると,生前に遺言者に対して特定の相続人がしてくれた内容に即したかたちで死後の遺産の分配をすることができる。まさに遺言は親孝行の通信簿であると実感した。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

自筆証書遺言の検認手続のために10名にも及ぶ相続人に通知を出して無事に完了した事例

相談前

遺言者(被相続人)は昭和の初めに生まれた人であり、遺言を作成する時点で90歳を超えていた。相続開始後に発見された遺言は自筆証書遺言であった。その当時は現在の自筆…続きを見る

-

遺言作成

自筆証書遺言の検認手続のために10名にも及ぶ相続人に通知を出して無事に完了した事例

相談前

遺言者(被相続人)は昭和の初めに生まれた人であり、遺言を作成する時点で90歳を超えていた。相続開始後に発見された遺言は自筆証書遺言であった。その当時は現在の自筆証書遺言保管制度がなかったので、不動産の移転登記等を行う場合には、必ず家庭裁判所での遺言の検認を行い、遺言書に検認を済ませた旨の裁判所書記官の奥書を付けてもらう必要であった。この検認手続を自筆証書遺言を発見した相続人から依頼された。

相談後

検認手続に際しては、家庭裁判所から全ての相続人に通知を出す必要がある。そこで、相続人が誰かを探索する作業をすることになった。前記のとおり遺言者は昭和の初めに生まれた人なので兄弟姉妹が10人おり、相続人の確定に4カ月もかかってしまった。しかし、検認手続は特段問題なく終了した。

事務所からのコメント

この自筆証書遺言で感心したのは、「○○○その他一切の財産を妻△△△に相続させる。」という文言であった。この文言であれば、不動産について極めて円滑に所有権移転登記を行うことができる。おそらく遺言者が専門家の助言を受けていたと思われる。もし、遺言を作成する際に自筆証書にて作成するのであれば、「相続させる。」という文言の使用をお勧めします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺留分

裁判所を効果的に利用することによって遺留分の取り戻しが正当に行われた

相談前

被相続人には2人の子どもすなわち姉と弟がいた。そして,被相続人は,全ての遺産を弟に相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。相続開始後に遺言では遺産を全くもらえ…続きを見る

-

遺留分

裁判所を効果的に利用することによって遺留分の取り戻しが正当に行われた

相談前

被相続人には2人の子どもすなわち姉と弟がいた。そして,被相続人は,全ての遺産を弟に相続させる旨の公正証書遺言を作成していた。相続開始後に遺言では遺産を全くもらえない姉から遺留分の請求の依頼を受けた。

相談後

遺産の大半は不動産であったので,早速不動産鑑定士に相談して遺産額を確定し,相当な遺留分額の請求を弟に対して文書で行ったのであるが,弟は評価の方法に難癖をつけて相当な遺留分額の支払いを拒絶した。そこで,地方裁判所に遺留分額を請求するために訴訟を提起した。裁判官は,当方が提起した訴訟を調停に付し,調停委員として弁護士と不動産鑑定士(当方が相談した上記不動産鑑定士とは別な鑑定士)が各1名ずつ担当することとなった。その結果,裁判官と上記調停委員2名で構成する調停委員会から,ほぼ当方が請求する遺留分額と同額が調停案として示された。調停委員に不動産鑑定士がいることから,最終的には弟も裁判所の調停案を受け入れ,事件は正当な遺留分の取り戻しにより解決した。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

両親について一度に遺産分割調停を行ったことが円満な決着につながった

相談前

死亡した高齢の男性に子ども5人と妻がいた。この5人の子ども同士と妻では亡父の遺産分割の話し合いができなかったことから,このうちの一人が家庭裁判所に遺産分割調停を…続きを見る

-

遺産分割

両親について一度に遺産分割調停を行ったことが円満な決着につながった

相談前

死亡した高齢の男性に子ども5人と妻がいた。この5人の子ども同士と妻では亡父の遺産分割の話し合いができなかったことから,このうちの一人が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て,当事務所で調停を申立てた相続人以外の妻と4人の子どもの相続人のうちの一人の子どもについて遺産分割調停における代理人となった。 また,全ての相続人について弁護士が代理人となった。そして,父親について遺産の整理や評価をしているうちに男性の妻すなわち5人の子どもの母親が急死した。

相談後

子どものうちの一人が母親について遺産分割の申立をした。母親が元気なうちは,5人の子ども達は皆自らの主張を通そうとしていたのであるが,父親の相続分の半分の持ち分を有する母親が急死したことに皆ショックを受けたことから,子ども全員がそれぞれ依頼している弁護士の説得に応じ,法定相続分に近いかたちで父親と母親の遺産を分けることで納得し,調停がまとまった。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

公証人出張による公正証書遺言を作成した

相談前

老健施設に入っている80代の女性が2人の子どものうち1人に全財産を渡したい旨を希望し、自分の死後に争いが起こらないように公正証書遺言を作成することを希望した。し…続きを見る

-

遺言作成

公証人出張による公正証書遺言を作成した

相談前

老健施設に入っている80代の女性が2人の子どものうち1人に全財産を渡したい旨を希望し、自分の死後に争いが起こらないように公正証書遺言を作成することを希望した。しかし、足が悪いため老健施設から外出することができない状況であった。

相談後

老健施設から外出困難な状況であるため、まず女性が作成したい公正証書遺言の内容を確定して公正役場において公証人に説明し、多少費用が上乗せになるが、老健施設への出張を依頼した。そして、公証役場から女性の入居している老健施設へ公証人、公証役場の書記及び遺言作成の証人2名を帯同して赴き、女性の居室内で公正証書遺言を作成してもらった。その結果、女性が希望するような遺言が完成した。体調その他の理由により公正役場へ赴けなくても公正証書遺言を作成することはできるのである。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

顔も知らない共同相続人と遺産分割協議により解決した

相談前

死亡した叔母の住居から約5百万円ものタンス預金がでてきた旨を警察から知らされた。叔母の配偶者や両親、兄弟姉妹は皆既に亡く、子どももいなかったので、相続人は甥であ…続きを見る

-

遺産分割

顔も知らない共同相続人と遺産分割協議により解決した

相談前

死亡した叔母の住居から約5百万円ものタンス預金がでてきた旨を警察から知らされた。叔母の配偶者や両親、兄弟姉妹は皆既に亡く、子どももいなかったので、相続人は甥である相談者と顔も知らないもう一人の従姉妹であった。

相談後

早速、叔母の相続人を調べたところ、やはり相談者たる甥と従姉妹であった。そこで、甥の代理人として従姉妹に連絡を取り、タンス預金を半額ずつ取得することで解決する旨提案したところ、従姉妹も快く応じてくれ、日時を定めて叔母の住居で従姉妹と会い、住居内のタンス預金を従姉妹と半額ずつ取得することができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続放棄

突然の相続の知らせを相続放棄で解決した

相談前

突然、顔も見たことも会ったこともない叔父の債権者と名乗る会社から叔父の借入金の支払いを催告する文書が届いたとのことで途方に暮れて連絡がきた。…続きを見る

-

相続放棄

突然の相続の知らせを相続放棄で解決した

相談前

突然、顔も見たことも会ったこともない叔父の債権者と名乗る会社から叔父の借入金の支払いを催告する文書が届いたとのことで途方に暮れて連絡がきた。

相談後

早速事務所で資料を見つつ話を聞いてみると、叔父は数年前に死亡しているが子どもがなく妻も両親も兄である相談者の父も死亡しており、自分だけが相続人であることが明らかになった。そこで、家庭裁判所に叔父に関する相続放棄の手続きをし、家庭裁判所から受領した相続放棄申述受理の審判書の写しを上記債権者と名乗る会社宛てに送付した。その結果、相談者への請求は止まった。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺言作成

公正証書遺言作成を依頼されて遺言執行まで行った

相談前

ある高齢の男性から公正証書遺言の作成を依頼された。希望する遺言の内容としては、自分の共同相続人である子どもや孫のうち、1人の子どもに全てを残したいというものであ…続きを見る

-

遺言作成

公正証書遺言作成を依頼されて遺言執行まで行った

相談前

ある高齢の男性から公正証書遺言の作成を依頼された。希望する遺言の内容としては、自分の共同相続人である子どもや孫のうち、1人の子どもに全てを残したいというものであった。

相談後

相続人が複数いる中で、1人にのみ遺産を相続する遺言では、遺産をもらえない他の相続人から遺留分の請求がなされるリスクがあるので、その点を説明したところ、それでも構わないということであった。また、遺言執行者に関しても弁護士を依頼したいとのことであったので、公証役場においてその旨遺言に記載してもらった。5年後にその男性は死亡した。全財産を相続することになっているこどもには、他の相続人には遺留分を渡したくないとのことであった。そこで、他の共同相続人に対して遺言作成者が1人の子どもだけに全財産を相続させたかった事情を文章で説明したところ、他の共同相続人は全員遺留分の請求をしなかった。その結果、遺言作成者の意図が実現して遺産を残したい1人の子どもだけが遺産を全て取得できた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

日本全国に散らばっている共同相続人との遺産分割を行った

相談前

依頼者たる共同相続人に土地と建物が共有遺産として残され、自己への移転登記を希望する案件であったが、その依頼者の4代ないし5代まえの当主は、慣行として妻に関して婚…続きを見る

-

遺産分割

日本全国に散らばっている共同相続人との遺産分割を行った

相談前

依頼者たる共同相続人に土地と建物が共有遺産として残され、自己への移転登記を希望する案件であったが、その依頼者の4代ないし5代まえの当主は、慣行として妻に関して婚姻届けを提出しないことになっていた。そのため、依頼者は、現在誰が共同相続人なのか分からず途方に暮れ、土地と建物を相続を原因として自分に所有権移転登記してもらう方法も全く分からず相談に来た。

相談後

共同相続人がわからない状況であったので、まず、相続調査を受任した。戸籍筆頭者が江戸時代に生まれている旨の記載のあるものまで辛抱強く遡った。日本中に散在する共同相続人の調査は困難を極め、相続人の確定に要した時間は約6ヶ月であり、判明した相続人も約20人であった。その上で依頼者以外の共同相続人に土地と建物の移転登記を求めるのであるが、個別の同意を得るのは困難であるため訴訟を提起して判決で登記することとし、訴訟の相手となる依頼者以外の共同相続人に対しては、事情を記載して予め法廷への出廷は不要である旨を連絡した上で、所有権移転登記訴求訴訟を受任して提訴した。幸い他の共同相続人の理解を得て訴訟は欠席裁判で終了し、依頼者は共有遺産たる土地と建物の自己の単独所有者として登記名簿を取得することができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

相続登記

遺言を残さなかった夫について配偶者と先妻の子ども3人が相続した事案

相談前

遺言を残さなかった夫について配偶者と先妻の子ども3人が相続した事案である。遺産は不動産と預貯金であったが、話し合いがつかなかったことから、配偶者から亡父の遺産分…続きを見る

-

相続登記

遺言を残さなかった夫について配偶者と先妻の子ども3人が相続した事案

相談前

遺言を残さなかった夫について配偶者と先妻の子ども3人が相続した事案である。遺産は不動産と預貯金であったが、話し合いがつかなかったことから、配偶者から亡父の遺産分割調停の申立ての依頼を受けた。

相談後

この案件では、配偶者固有の財産から遺産である自宅不動産の屋根の葺き替え工事について約10年前に概ね500万円相当を工事費用の一部に充てるために支出しているという事情が存在した。そこで、配偶者に古い資料の中に上記500万円の支出がわかるものがないかを探してもらったところ、金庫の中の不動産や預貯金関係の資料の中から屋根の工事代金のうち500万円相当分のついての配偶者宛の領収書がでてきた。直ちにこれを調停が係属している家庭裁判所に提出したところ、調停委員会からこの500万円を考慮した遺産分割案が示された。そして、相続人全員が納得して調停がまとまった。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

離別した父親の再婚相手の子どもから遺産分割の連絡が来た

相談前

依頼された方は、幼い頃に父親と離別して母親のみに姉と一緒に育てられて成人し、現在は自分で家庭を持って生活している。そんな中、離別した父親の再婚相手との間に生ま…続きを見る

-

遺産分割

離別した父親の再婚相手の子どもから遺産分割の連絡が来た

相談前

依頼された方は、幼い頃に父親と離別して母親のみに姉と一緒に育てられて成人し、現在は自分で家庭を持って生活している。そんな中、離別した父親の再婚相手との間に生まれた全く面識のない子どもから、父親が死亡した旨連絡があり、遺言を残さなかった父親が残した不動産と預貯金について、その面識のない子どもとその母親である父の再婚相手の女性で分けたいからその旨の遺産分割協議書に自分と実姉に実印を押してもらい印鑑登録証明書を市役所でとって送って欲しいとの文書が届いた。

相談後

文書を受け取って事務所に来られた。お話を伺ったところ、実母と父とが離婚した後、実母と姉とご自身とは生きていく上で大変な辛酸を舐めたとのことであったので亡父の相続人としての権利を主張したいとのことであった。

早速遺産分割交渉をお姉さんも一緒に受任して直ちに相手方に送付した。途中で相手方の義兄と称する者から当方が相続人として権利主張をするのはおかしい旨の電話が事務所にはいったが相手にしなかった。結局、相手方は当方の主張を全面的に受け容れ、当方は預金について相続分に応じた額を、不動産については評価額について相続分に応じた額をそれぞれ受領することで解決した。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

遺言を残さないまま母親が死亡、相続人として3人の子どもが残された

相談前

遺言を残さないまま死亡した被相続人たる母親(父親は既に死亡)に相続人として3人の子どもが残された。遺産は自宅とその敷地及び預金である。ところが、相続人である子ど…続きを見る

-

遺産分割

遺言を残さないまま母親が死亡、相続人として3人の子どもが残された

相談前

遺言を残さないまま死亡した被相続人たる母親(父親は既に死亡)に相続人として3人の子どもが残された。遺産は自宅とその敷地及び預金である。ところが、相続人である子どものうちの1人が他の相続人からの連絡に一切応じない状況に至った。この段階で依頼を受けた。

相談後

早速連絡のつかない相続人に受任通知を簡易書留郵便で発送したのであるが、受領されずに戻ってきた。そこで、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをした。申立書には上記の事情をよく説明し、審判(話し合いがつかない、できない場合に裁判官が遺産分割案を決める手続)に移行する可能性が高い旨付言しておいた。

ところが、第1回の調停期日に連絡に応じなかった相続人が調停期日に出頭した。調停委員を通じて連絡に応じない理由を聞いて貰ったところ、その相続人は、幼少の頃に親戚に預けられて育てられており、実の親の愛情をほとんど受けていないことから感情的になって他の相続人からの連絡を拒絶していたということであった。

それでも、調停期日の呼出状は家庭裁判所からくるので行かないわけにはいかないと思って出頭したということであった。調停期日に出頭した相続人について被相続人が親戚に預けざるを得なかった事情を説明して貰ったところ納得して貰い、第1回期日で遺産分割調停がまとまり、預金は相続人全員で等分で分け、不動産については売却して代金を等分で分けることで解決した。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺留分

被相続人が子ども二人のうちの一人に全て相続させたい旨希望した

相談前

既に配偶者を亡くしている方(被相続人)が子ども二人のうちの一人に全て相続させたい旨希望した。そこで、元気なうちに子どもの1人に全てを相続させる旨の公正証書遺言…続きを見る

-

遺留分

被相続人が子ども二人のうちの一人に全て相続させたい旨希望した

相談前

既に配偶者を亡くしている方(被相続人)が子ども二人のうちの一人に全て相続させたい旨希望した。そこで、元気なうちに子どもの1人に全てを相続させる旨の公正証書遺言を作成した。その後その方は亡くなられた。

相談後

しかし、残された子どもは納得せずに公正証書遺言の無効確認の裁判を地方裁判所に起こしてきた。この段階で受任した。被相続人の生前の医療関係の記録や遺言作成当時の言動が記録されているものなどを収集、精査して公正証書遺言を作成する時点において判断能力があった旨の証拠として裁判所に提出した。幸い立証に成功し、裁判官から裁判を起こした子どもに対して遺留分請求で納得するように和解が勧告された。その結果、裁判を起こした子どもは遺留分相当額をもらうことで納得した。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

遺産分割

オーナー経営者が遺言を残さないで死亡

相談前

資本金が1000万円、従業員が数人の小さい会社を営んでいるオーナー経営者が遺言を残さないで死亡した。相続人は妻と3人の子ども(男性1人、女性2人)である。男子…続きを見る

-

遺産分割

オーナー経営者が遺言を残さないで死亡

相談前

資本金が1000万円、従業員が数人の小さい会社を営んでいるオーナー経営者が遺言を残さないで死亡した。相続人は妻と3人の子ども(男性1人、女性2人)である。男子の相続人が会社を継ぐことは死亡した経営者及び妻の希望であるが、男子の相続人が会社の経営をすることにかこつけて相続分を超える要求を妻及び女子の相続人2人にし始めた。

相談後

そこで、妻と女子相続人2人から遺産分割交渉の依頼を受けた。遺産が多額のため相続税の得意の税理士も紹介した。男子相続人に対して法律に従い理を尽くして説得したところ、結果的には男子相続人は会社の経営を強く希望したので、会社の株の大半(市場価格はほとんど0円)を受領することで納得し、女子相続人の希望もあって妻が遺産の大半を受領することができ、女子相続人二人も納得する財産を取得できた。妻については相続税が1円もかからずに修了させることができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- Webで相談予約をする

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

-

Webで相談予約をするココを

タッチ

事務所からのコメント

このように、相続人の誰かが違法な遺産分割手続をしている場合には、遺産分割調停を申立て、違法な遺産分割手続が無効である前提で調停を進め、相続人全員が納得する解決を図ることができます。

調停の利用の仕方の一例としてご紹介いたしました。