-

トップ

-

選ばれる理由

-

料金

-

解決事例76

-

お客様の声口コミ25

選ばれる理由

-

多彩な資格を活かし、エリア随一の相続相談実績

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けた…

続きを見る> -

【おうち相続相談】電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場…

続きを見る> -

溝の口駅から徒歩6分の好立地!

「早く相続手続きを終わらせてしまいたい!」「この相続のもやもやを早く相談したい!」と思いたった際に、相談できる場所が近くにないと不便ですよね… 司法書士法人・行…

続きを見る> -

超柔軟な相談受け入れ体制:土・日・夜間・出張・電話での相談可能

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐ…

続きを見る> -

こまめな報告・連絡・相談を実行

手続きを依頼したものの、しばらく連絡がない。これでは不安になりますよね。当事務所では、順調に手続きが進んでいる場合でも、定期的に報告を心掛けております。またサー…

続きを見る> -

万全の連携体制でスピーディーに対応!

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも、税理士や弁護士などの様々な士業に相談が必要なこともあります。 司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では…

続きを見る>

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

相続手続き

当初は詐欺?と疑った叔父の相続について相続放棄をした事例

相談前

①被相続人Aは、Bの父方の叔父であって事業を営んでいた。

②Bには兄弟C母Dと、BCが幼い頃にDと離婚した父Eがいた。

③AはEの兄弟であった。

…続きを見る -

相続登記

不動産売却が決まったので急いで相続登記を行った事例

相談前

①相談者Aの母Bが亡くなった。

②Aは戸籍の収集を自ら行い、兄弟Cとの間で遺産分割について話し合いを行っていたものの、個人で作成することが難しい遺産分割協…続きを見る -

相続登記

遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例

相談前

①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽ・Ⅾがいる。Aは不動産を持っていた。

②B・Ⅽ・Ⅾの遺産分割協議により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前に…続きを見る

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―の事務所案内

代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。

基本情報・地図

| 事務所名 | 司法書士法人・行政書士法人エムコミュ― |

|---|---|

| 住所 |

213-0011 神奈川県川崎市高津区久本二丁目6番8号 |

| アクセス | 田園都市線・大井町線・JR南武線武蔵線「溝の口」駅より徒歩6分 |

|---|---|

| 受付時間 | 9:00~18:00 土曜: 10:00~18:00 定休日: 日曜・祝日 ※平日事前予約にて21時まで対応(要予約) |

| 対応地域 | 溝の口を中心とした東京都世田谷区、神奈川県川崎エリア |

| ホームページ | https://kawasaki-isansouzoku.com/ |

代表紹介

小野圭太

司法書士

- 代表からの一言

- 相続というのは離婚と同じく、家族の絆を引き裂くようなことがよくあります。私たちは、生前にご家族の絆を保てる、あるいはさらに強くできるようなお手伝いができればと考えています。「ご家族の絆を一番に! 」を私どもの理念にしておりますので、お気軽にご相談くださいませ。

- 資格

- 司法書士・行政書士・民事信託士

- 所属団体

- 神奈川県司法書士会

- 経歴

- 「司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―」代表。

平成25年12 月「司法書士・行政書士 溝の口オフィス」を開業。相談者の立場 に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に! 」を事務所の理念にし、お客様の家族まで幸せを考えた提案がモットー。また、相続の相談件数1,200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。 - 出身地

- 神奈川県川崎市

- 趣味・好きなこと

- 旅行、読書、映画鑑賞

スタッフ紹介

宇佐美香奈子

趣味・好きなこと

旅行・料理

源内由美

趣味・好きなこと

読書

丁寧な応対を心掛けています。事務所はいつも明るく和やかな雰囲気ですので、お気軽にお越しくださいませ。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

選ばれる理由

多彩な資格を活かし、エリア随一の相続相談実績

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―の紹介ページをご覧いただきありがとうございます。このページをご覧いただいている方の中には、「相続手続きって何から手を付けたらいいんだろう?」といった、まだ相続手続きについて漠然とした不安を抱える方や、「自分でできない手続きは相続税申告と相続登記だから、それは各士業にお願いしたい」といった具体的な考えをお持ちの方、「残された家族が遺産で揉めてほしくないと生前対策を考えている方、等々様々な方がいらっしゃると思います。

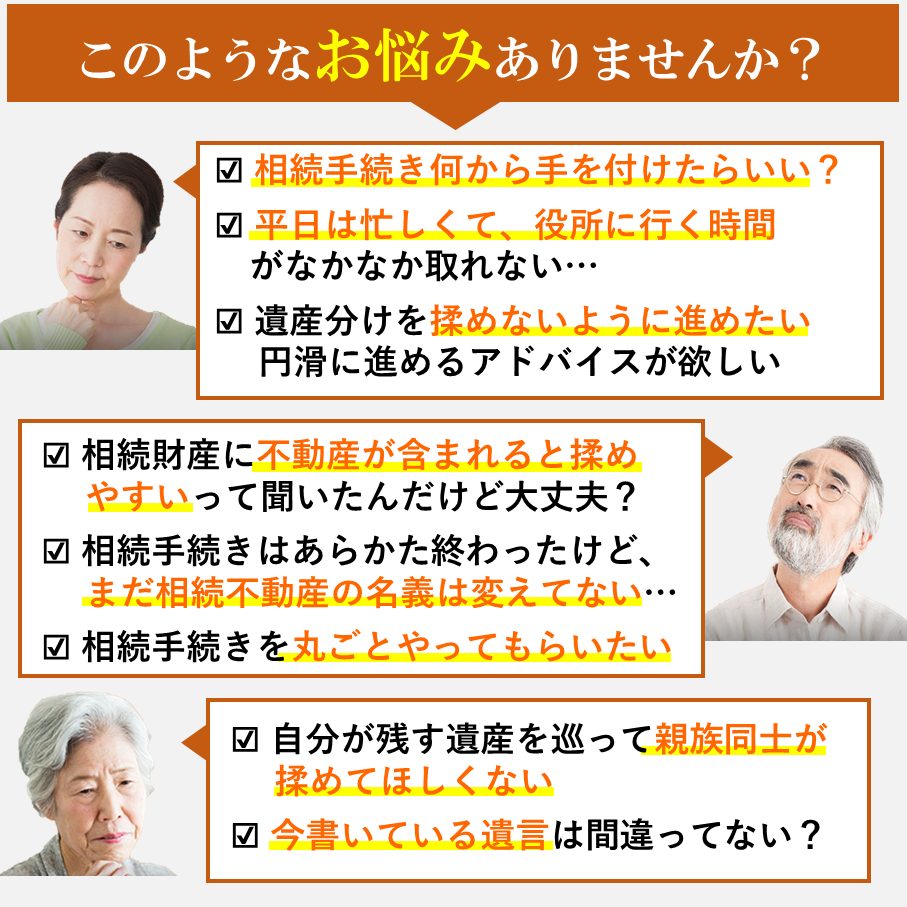

インターネットには相続手続きや生前対策に関する様々な情報がありますが、「具体的に自分が相続手続きや生前対策をする場合」を考えた時にこのようなお悩みはありませんでしょうか?

相続手続きは場合によっては100種類以上と非常に膨大で、生前対策も手法によりメリット・デメリットがあり、一般の方が偏った知識だけで進めることは困難です。

インターネットで検索すれば通り一辺倒の方法は出てくるかもしれませんが、あなたの場合何が最適か?といった提案や、他の相続人と揉めずにどう円滑に相続を進めるかというオーダーメイド性の高いことは、相続分野に明るい士業でないと具体的な解決策は出てこないでしょう。

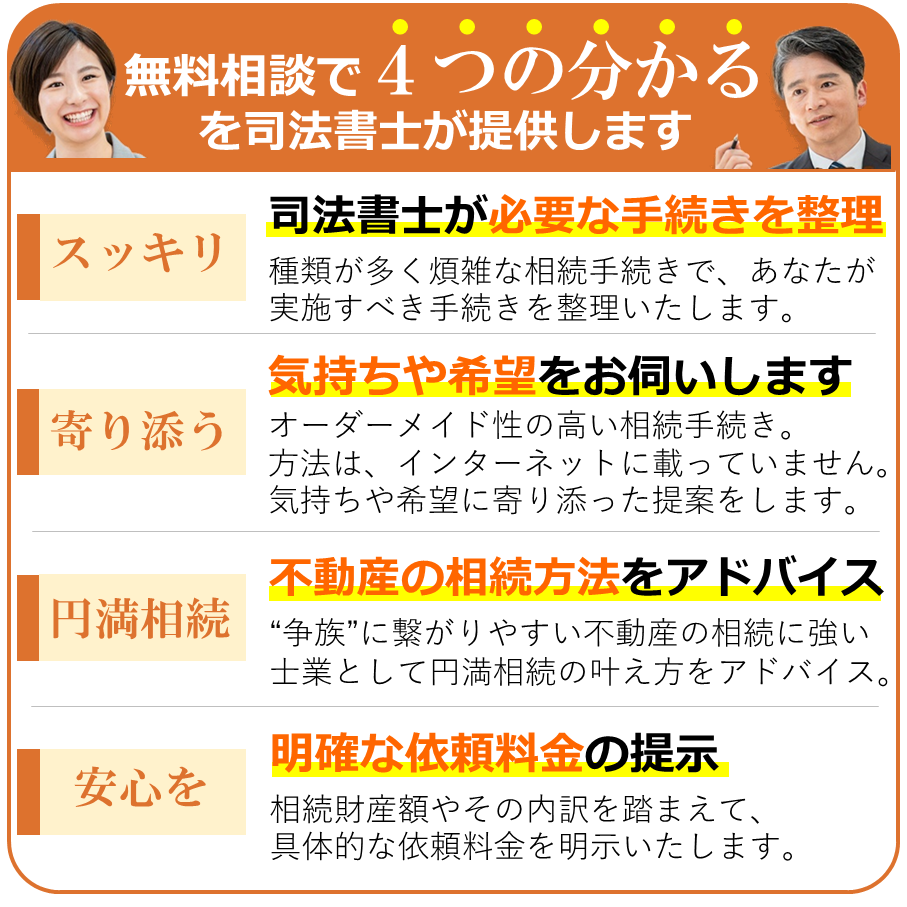

そのような方におススメなのが、相続手続きや生前対策に強い司法書士への無料相談です。司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―の無料相談を受けていただくと、下記のようなことが分かります。

当事務所では司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格を保有する代表が、多角的かつ専門的な視点からご相談者様に対応いたします。

事務所自体は相続登記手続きをはじめ、相続放棄や遺言、遺産分割など相続に特化した事務所です。相続の相談件数は累計2,500件超。多くの皆様に相続サービスを提供してまいりました。蓄積した豊富な実績と経験を活かし、最適な相続手続き・生前対策をご提案いたします。

【おうち相続相談】電話相談(ビデオ通話可)を実施中!

新型コロナウイルス対策で外出を控えたい方に対して、司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では電話もしくはテレビ電話での相続相談を受け付けています。テレビ電話の場合、専門家の顔が見れるだけでなく、ご提案資料も画面で共有することができ、対面と比べてそん色がありません。使用方法も非常に簡単です。もちろん電話のみでの相続相談も可能です。ご希望の方はまずはお電話ください!

溝の口駅から徒歩6分の好立地!

「早く相続手続きを終わらせてしまいたい!」「この相続のもやもやを早く相談したい!」と思いたった際に、相談できる場所が近くにないと不便ですよね…

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―は相談者様にとって『事務所が相談しやすい場所にあるか』は非常に重要であると考え、溝の口駅より徒歩6分と川崎市内にお住まいのお客様から便利な立地にオフィスを構えました。川崎市の皆様はもちろん、東京都内・横浜市全域からも、お気軽にご相談ください。

超柔軟な相談受け入れ体制:土・日・夜間・出張・電話での相談可能

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では皆様にご納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。また、「すぐに相続に関する悩みを解決したい」という方のご要望にお応えし、予約をしていただければ土・日・祝日・夜間、そして出張相談や電話・テレビ電話での相談も柔軟にお受けしております。

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では、サービス毎に明瞭な料金体系を設け、ホームページ内に分かりやすい”料金表”を作成しております。また、ご相談いただいた際には詳しいお見積もりも概算いたします。思っていた以上に費用がかかってしまうといったご不安は一切ございません。

こまめな報告・連絡・相談を実行

手続きを依頼したものの、しばらく連絡がない。これでは不安になりますよね。当事務所では、順調に手続きが進んでいる場合でも、定期的に報告を心掛けております。またサービスの品質向上のために、司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―ではお客様にアンケートを実施。もちろん、お客様の大切な個人情報、お問い合わせ内容は、秘密厳守いたします。

万全の連携体制でスピーディーに対応!

相続の手続きは複雑かつ多岐にわたる為、司法書士以外にも、税理士や弁護士などの様々な士業に相談が必要なこともあります。

司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―では、相続手続きに特化した、弁護士、税理士、不動産鑑定士、土地調査家屋士など、各分野のプロフェッショナルと連携していますので、スピーディーな相続をワンストップでサポートします。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

対応業務・料金表

- 相続人調査サポート

- 相続登記ライトプラン

- 相続放棄ライトプラン

- 遺言書作成サポート

- 相続手続き丸ごとサポート

- 贈与サポート

- 相続登記お任せプラン

- 相続放棄サポートミドルプラン

- 相続放棄サポートフルプラン

- 生前対策コンサルティングサポート(相続税申告がない場合)

- 生前対策コンサルティングサポート(相続税申告がある場合)

相続人調査サポート

サービスの概要

相続手続きを始める際にまず必要になのが「戸籍収集」です。戸籍地が変わった場合は複数の戸籍を取り寄せる必要があります。この場合、個人で戸籍収集を問題なく済ませることは難しくなりますのでご検討ください。

【実施内容】

・戸籍収集

・相続関係説明図の作成

・各専門家の紹介(必要な場合)

料金

22,000円~

※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,200円頂戴致します。

相続登記ライトプラン

サービスの概要

不動産の名義変更のことを「相続登記」と言います。売却の際には名義変更が必要になりますし、相続人間での遺産トラブルを避けるためにも、実施することをおススメします。

【実施内容】

・戸籍チェック

・相続登記の申請

・不動産登記事項証明書の取得

料金

41,800円~

相続放棄ライトプラン

サービスの概要

相続財産のうち債務の方が多い場合、相続財産を放棄することも検討した方が良いでしょう。この「相続放棄」の申請には3か月という期限がありますので、お早めにご相談ください。

【実施内容】

・戸籍チェック

・相続放棄の申述書を作成

・親戚への通知サービス

料金

16,500円~

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】

・遺言書作成に必要な手間を全て代行

・遺言書の作成

料金

88,000円~

加算料金

| 証人立会い(公証役場での立会人(証人)として同行します) | 11,000円/名 |

| 遺言執行(遺言の効力が発生した後、遺言書の内容を実行する手続を行います) | 330,000~ |

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 050-2019-6982

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

相続手続き丸ごとサポート

サービスの概要

年金手続き、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産整理」と呼ばれるサポート。相続人が多くて話がまとまらない、面識のない相続人がいる等の複雑な相続手続きにも適しています。

【実施内容】

・戸籍収集

・相続関係説明図の作成

・相続財産調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議書の作成

・相続登記の申請

・預貯金等の名義変更

・相続人間のやり取りサポート(遺産の振り分け)

・相続財産の活用サポート(不動産の売却・運用等)

料金

220,000円~

料金詳細

| 遺産総額 | 料金 |

|---|---|

| ~500万以下 | 220,000〜275,000 |

| 500万円超~3,000万円以下 | 1.2%+209,000 |

| 3,000万円超~5,000万円以下 | 1.2%+209,000 |

| 5,000万円超~7,000万円以下 | 1.0%+319,000 |

| 7,000万円超~8,000万円以下 | 1.0%+319,000 |

| 8,000万円超~9,000万円以下 | 1.0%+319,000 |

| 9,000万円超~1億円以下 | 1.0%+319,000 |

| 1億円超~1.5億円以下 | 0.7%+649,000 |

| 1.5億円超~2億円以下 | 0.7%+649,000 |

| 2億円超~3億円以下 | 0.7%+649,000 |

| 3億円超 | 0.4%+1,639,000 |

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 050-2019-6982

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

贈与サポート

サービスの概要

生前贈与登記 55,000円~

贈与契約書作成 22,000円~

料金

77,000円~

相続登記お任せプラン

サービスの概要

戸籍取集から、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで、不動産相続手続きにまつわるすべてをお任せできるプランです。

・無料相談何度でも

・被相続人の出生から死亡までの戸籍収集

・相続人全員分の戸籍収集

・収集した戸籍のチェック業務

・相続関係説明図(家系図)作成

・遺産分割協議書作成(1通)

・相続登記(申請・回収含む)

・不動産登記事項証明書の取得

料金

99,000円

相続放棄サポートミドルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施するプランです。

・無料相談初回のみ

・戸籍収集

・相続放棄申述書作成

・書類提出代行

・照会書への回答作成支援

・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

44,000円~

相続放棄サポートフルプラン

サービスの概要

書類提出の代行や、一般の方には分かりづらい照会書への回答作成支援も実施、また債権者への通知ややり取りも代行する全てお任せのプランです。

・無料相談何度でも

・戸籍収集

・相続放棄申述書作成

・書類提出代行

・照会書への回答作成支援

・債権者への通知サービス

・親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス

料金

55,000円~

※ 料金は、相続放棄をなさる相続人1名様あたりの金額

生前対策コンサルティングサポート(相続税申告がない場合)

料金

165,000円~

下記遺産総額に応じた報酬になります。

2,000万円未満: 16万5,000円~

4,000万円未満: 財産額の0.5%+6万6,000円

6,000万円未満: 財産額の0.45%+8万8,000円

8,000万円未満: 財産額の0.4%+12万1,000円

1億円未満: 財産額の0.35%+16万5,000円

1億円以上: 財産額の0.5%~

生前対策コンサルティングサポート(相続税申告がある場合)

料金

330,000円~

下記、遺産総額に応じた報酬

4,000万円未満は330,000円

4,000万円以上から 1億2,000万円未満: 財産額の0.75%

1億2,000万円以上: 個別見積り

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

お客様の声

-

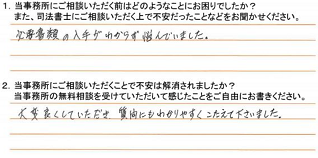

相続登記

プロにまかせて安心、早く処理が終わりました

必要種類の入手がわからず、悩んでいました。大変良くしていただき、質問にもわかりやすく答えて下さいました。プロにまかせて安心、早く処理が終わりました。色々相談に乗…続きを見る

-

相続登記

プロにまかせて安心、早く処理が終わりました

必要種類の入手がわからず、悩んでいました。大変良くしていただき、質問にもわかりやすく答えて下さいました。プロにまかせて安心、早く処理が終わりました。色々相談に乗って下さり、ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

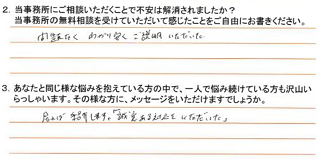

相続手続き

誠意ある対応をいただいた

司法書士さんへのアプローチ手段がなく、結局はパソコン情報でお願いした。問題なく、分かりやすくご説明いただいた。皆様のご対応に感謝します。…続きを見る

-

相続手続き

誠意ある対応をいただいた

司法書士さんへのアプローチ手段がなく、結局はパソコン情報でお願いした。問題なく、分かりやすくご説明いただいた。皆様のご対応に感謝します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

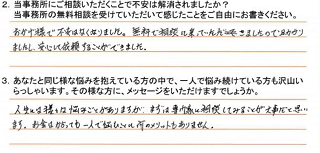

相続登記

暖かい対応をしていただき、本当に助かりました

必要書類の詳細が不明であったので、自ら手続を行う自信がなかったが、おかげさまで不安はなくなりました。 無料で相談に乗っていただきましたので助かりましたし、…続きを見る

-

相続登記

暖かい対応をしていただき、本当に助かりました

必要書類の詳細が不明であったので、自ら手続を行う自信がなかったが、おかげさまで不安はなくなりました。

無料で相談に乗っていただきましたので助かりましたし、安心して依頼することができました。人生には様々な悩みごとがありますが、まずは事務所に相談してみることが大事だと思います。

お金はかかっても一人で悩むことに何のメリットもありません。暖かい対応をしていただき、本当に助かりました。引き続き住民のために頑張って下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

プロの先生方に依頼する事で、効率的に正確に進められる

相続人のひとりが海外居住の為、どの様に手続きをするのか、スムーズに進むのが不安でした。 不安は直ぐに解消されました。海外との手続きでご面倒をおかけしました…続きを見る

-

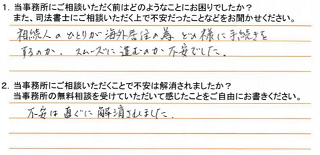

相続登記

プロの先生方に依頼する事で、効率的に正確に進められる

相続人のひとりが海外居住の為、どの様に手続きをするのか、スムーズに進むのが不安でした。

不安は直ぐに解消されました。海外との手続きでご面倒をおかけしました。ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

全てスムーズに完了して、助かりました

相続に関して進め方が分からなかった。手続きも含め全てスムーズに完了して、助かりました。少しでも不安があれば、相談した方がムダな時間が減ります。色々とていねいに対…続きを見る

-

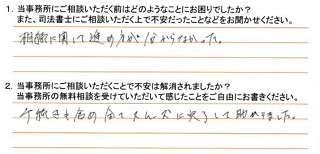

相続登記

全てスムーズに完了して、助かりました

相続に関して進め方が分からなかった。手続きも含め全てスムーズに完了して、助かりました。少しでも不安があれば、相談した方がムダな時間が減ります。色々とていねいに対応頂きありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

親切にアドバイスをして頂き、安心しました

相続手続が出来るのか不安でした。おまかせしてスムーズに進んだので、安心しました。…続きを見る

-

相続登記

親切にアドバイスをして頂き、安心しました

相続手続が出来るのか不安でした。おまかせしてスムーズに進んだので、安心しました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

きっちり仕事をしていただいたので、満足です。

・相続登記手続きにかかる時間や面倒がありました。 ・財産のことなので、本当に任せて良いか不安がありました。 きっちり仕事をしていただいたので、満足です。…続きを見る

-

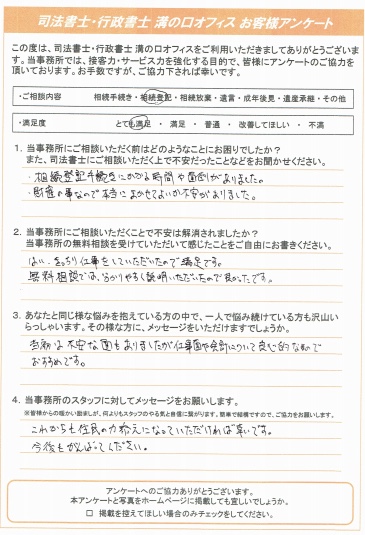

相続登記

きっちり仕事をしていただいたので、満足です。

・相続登記手続きにかかる時間や面倒がありました。

・財産のことなので、本当に任せて良いか不安がありました。

きっちり仕事をしていただいたので、満足です。

無料相談ではわかりやすく説明いただいたので良かったです。

当初は不安な面もありましたが、仕事面や会計について良心的なのでおすすめです。

これからも住民の力添えになっていただければ幸いです。

今後も頑張ってください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺言作成

小野先生にも、自分たちの状況からベストな提案をして頂けたと感謝しています。

子供たちが自分たちがいなくなった後に仲違いしないように、何かしなければと思っていました。また、正直、法律家へ頼むことは敷居が高かったです。 やはり、無料で…続きを見る

-

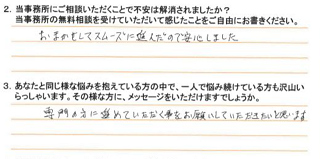

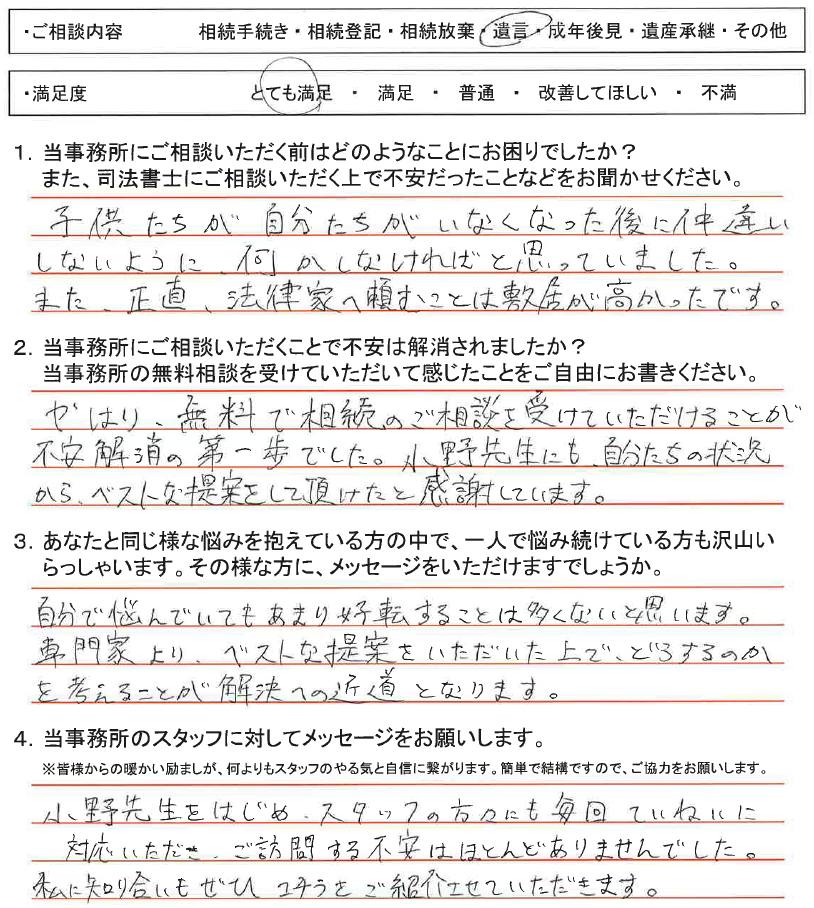

遺言作成

小野先生にも、自分たちの状況からベストな提案をして頂けたと感謝しています。

子供たちが自分たちがいなくなった後に仲違いしないように、何かしなければと思っていました。また、正直、法律家へ頼むことは敷居が高かったです。

やはり、無料で相続の相談を受けていただけることが不安解消の第一歩でした。

小野先生にも、自分たちの状況からベストな提案をして頂けたと感謝しています。

自分で悩んでいてもあまり好転することは多くないと思います。

専門家より、ベストな提案をいただいた上で、どうするのかを考えることが解決への近道となります。

小野先生をはじめ、スタッフの方々にも毎回ていねいに対応いただき、ご訪問する不安はほとんどありませんでした。

私の知り合いもぜひコチラをご紹介させていただきます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続放棄

裁判所に出す書類等もすべて手配して頂き、もっと早く相談すれば良かったと思いました。

遠方に住んでいた弟が借金を残したまま他界し、他の兄弟のところに支払いを求める通知が届き、どうすればよいかわかりませんでした。 私だけでなく、兄弟の分までき…続きを見る

-

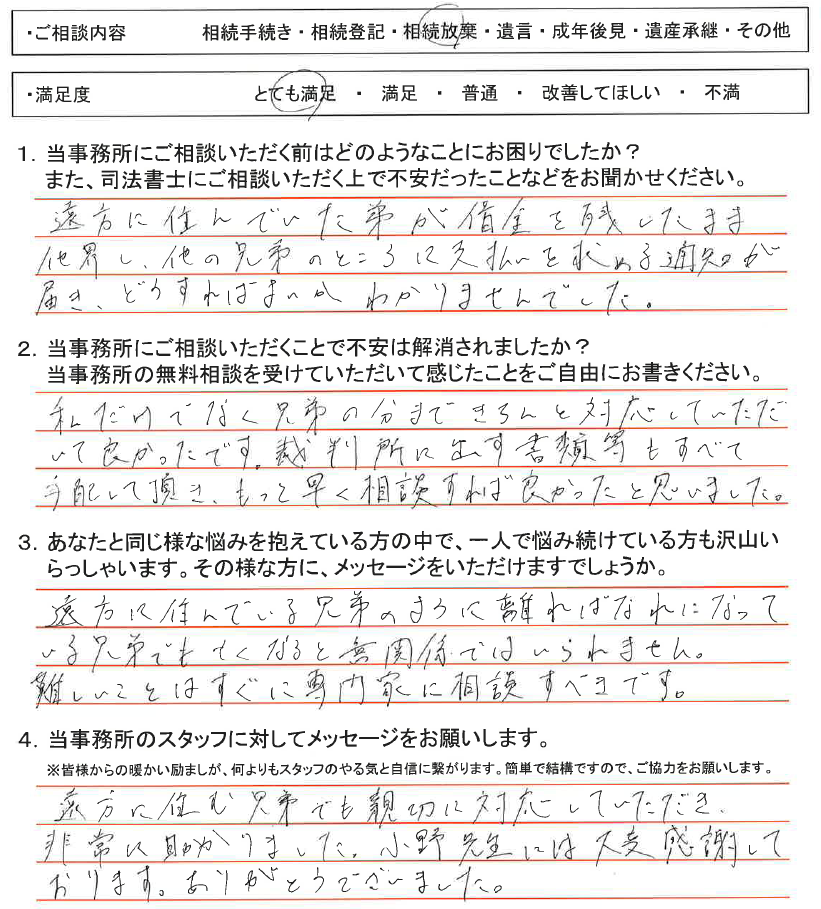

相続放棄

裁判所に出す書類等もすべて手配して頂き、もっと早く相談すれば良かったと思いました。

遠方に住んでいた弟が借金を残したまま他界し、他の兄弟のところに支払いを求める通知が届き、どうすればよいかわかりませんでした。

私だけでなく、兄弟の分まできちんと対応していただいて良かったです。

裁判所に出す書類等もすべて手配して頂き、もっと早く相談すれば良かったと思いました。

遠方に住んでいる兄弟のように離ればなれになっている兄弟でも亡くなると無関係ではいられません。難しいことはすぐに専門家へ相談すべきです。

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

遠方に住む兄弟でも親切に対応していただき、非常に助かりました。

小野先生には大変感謝しております。

ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

小野先生との綿密な話し合いをすることで徐々に不安を解消できました。

書類の種類や提出先などがよく分からなかった。 加えて、相談することでどこまで行えるのか、 またどのくらい費用がかかるのかが分からなかった。 何が分から…続きを見る

-

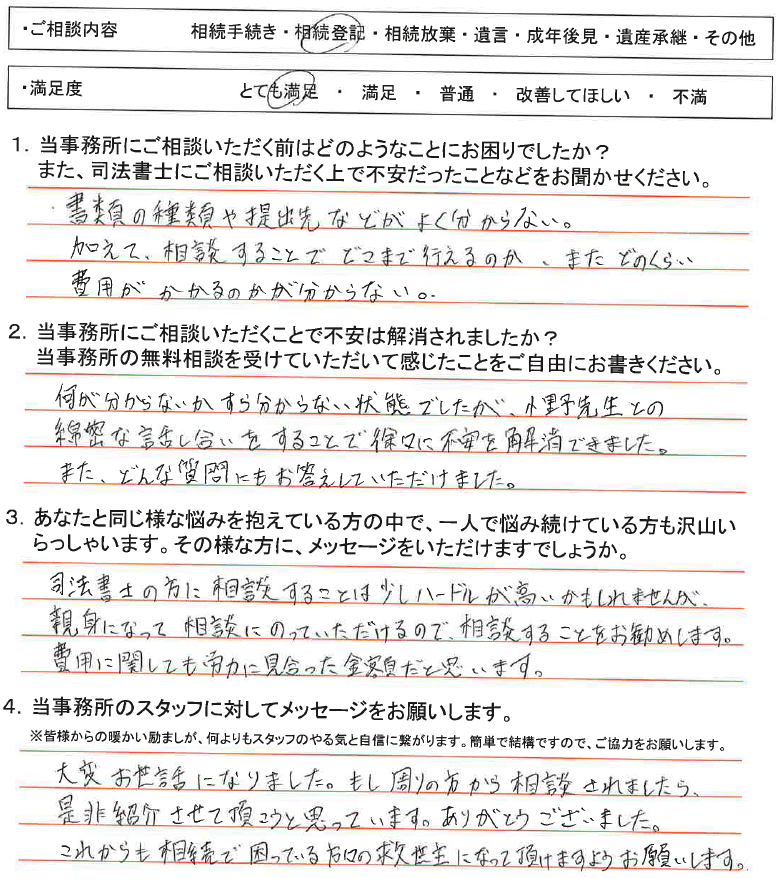

相続登記

小野先生との綿密な話し合いをすることで徐々に不安を解消できました。

書類の種類や提出先などがよく分からなかった。

加えて、相談することでどこまで行えるのか、

またどのくらい費用がかかるのかが分からなかった。

何が分からないかすら分からない状態でしたが、

小野先生との綿密な話し合いをすることで徐々に不安を解消できました。

また、どんな質問にもお答えしていただきました。

司法書士の方に相談することは少しハードルが高いかもしれませんが、

親身になって相談にのっていただけるので、相談することをお勧めします。

費用に関しても労力に見合った金額だと思います。

大変お世話になりました。

もし周りの方から相談されましたら、是非紹介させて頂こうかと思っています。

ありがとうございました。

これからも相続で困っている方々の救世主になって頂けますようお願いします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

最初にお会いした際に明るく対応していただいたことがこの事務所に決めようと思ったことの一番の理由です。

以前、別の司法書士に相談したところ、専門用語を多く話され、さっぱりわからなかった。 改めて小野先生に相談させていただく時も専門用語を並べられて、 またわ…続きを見る

-

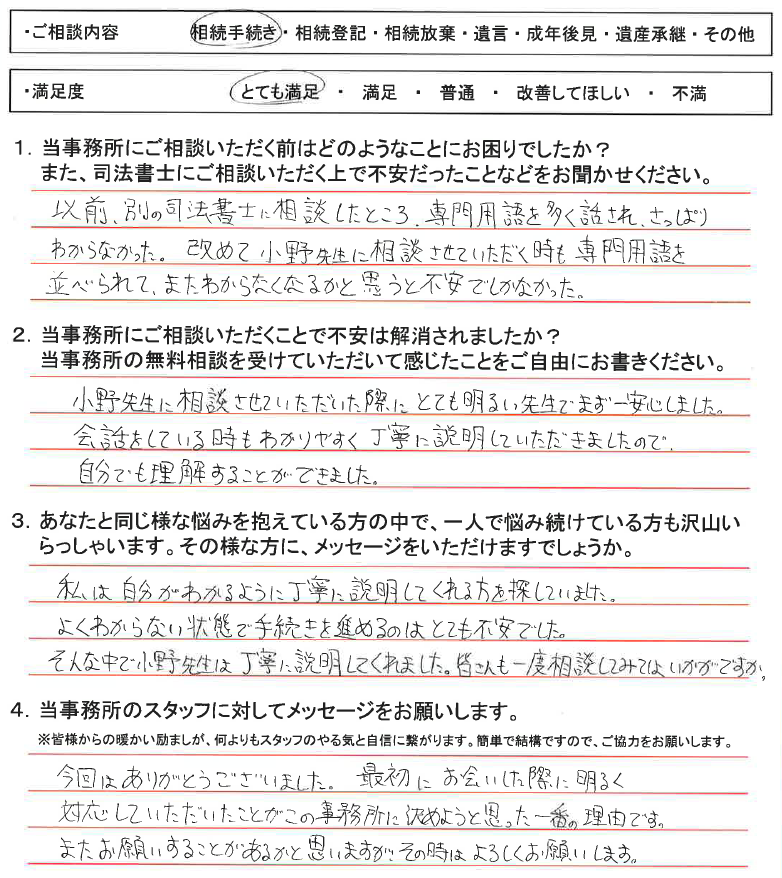

相続手続き

最初にお会いした際に明るく対応していただいたことがこの事務所に決めようと思ったことの一番の理由です。

以前、別の司法書士に相談したところ、専門用語を多く話され、さっぱりわからなかった。

改めて小野先生に相談させていただく時も専門用語を並べられて、

またわからなくなるかと思うと不安でしかなかった。

小野先生に相談させていただいた際に、とても明るい先生で、まず一安心しました。

会話をしているときもわかりやすく丁寧に説明していただきましたので、自分でも理解することができました。

私は自分がわかるように丁寧に説明してくれる方を探していました。

よくわからない状態で手続きを進めるのはとても不安でした。

そんな中で小野先生は丁寧に説明してくれました。

皆さんも一度相談してみてはいかがですか。

今回はありがとうございました。

最初にお会いした際に明るく対応していただいたことが

この事務所に決めようと思ったことの一番の理由です。

またお願いすることがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

堅苦しいことなくわかりやすく説明していただけるので、まずは相談してみることをおすすめします。

相続手続きにおいて兄弟の不仲で連絡とりにくい状態だったのでどのように進めていけばよいか分かりませんでした。 進め方の提案をしていただき不安が解消されました…続きを見る

-

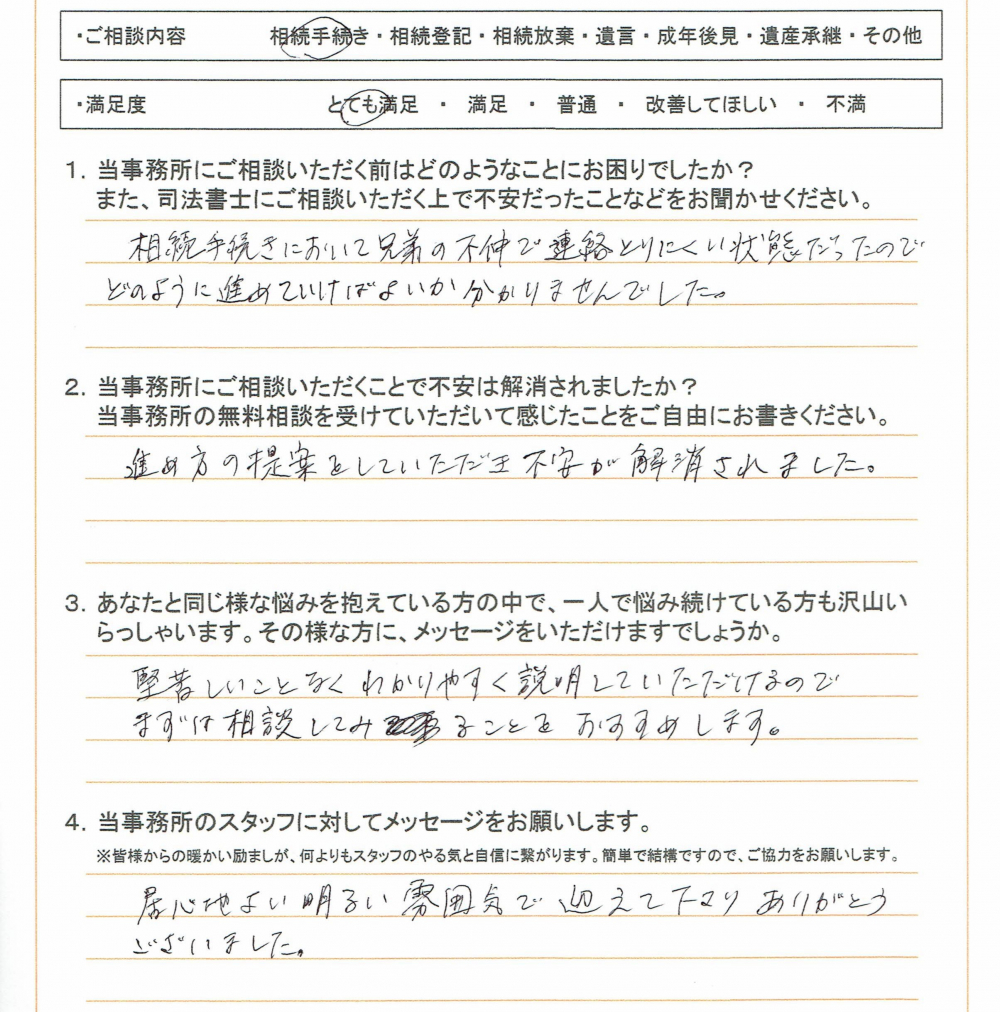

相続手続き

堅苦しいことなくわかりやすく説明していただけるので、まずは相談してみることをおすすめします。

相続手続きにおいて兄弟の不仲で連絡とりにくい状態だったのでどのように進めていけばよいか分かりませんでした。

進め方の提案をしていただき不安が解消されました。

堅苦しいことなくわかりやすく説明していただけるので、まずは相談してみることをおすすめします。

居心地よい明るい雰囲気で迎えて下さりありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

悩んでいるよりも専門の方にご相談した方が解決します。

一切の手続きがわからなかったので、とても不安でした。 司法書士の方にお世話になる事が初めてだったので、何をどうお願いすれば良いのかもわからなかったのですが…続きを見る

-

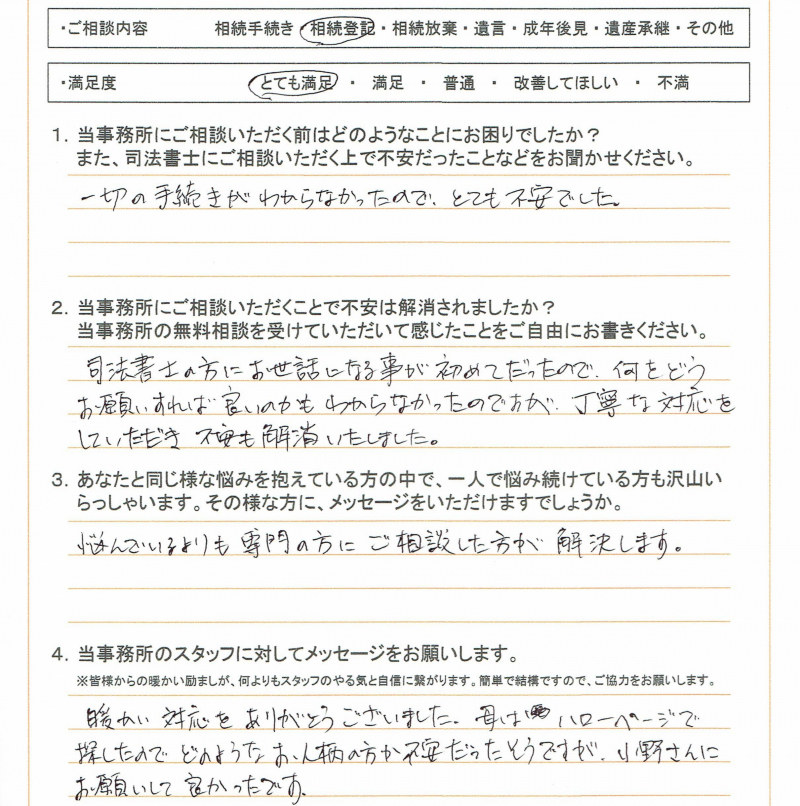

相続登記

悩んでいるよりも専門の方にご相談した方が解決します。

一切の手続きがわからなかったので、とても不安でした。

司法書士の方にお世話になる事が初めてだったので、何をどうお願いすれば良いのかもわからなかったのですが、丁寧な対応をしていただき、不安も解消いたしました。

悩んでいるよりも専門の方にご相談した方が解決します。

暖かい対応をありがとうございました。母はハローページで探したので、どのようなお人柄の方か不安だったそうですが、小野さんにお願いして良かったです。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

費用はかかりますが、プロにお任せする方法もあります。日々の生活を大切に…

役所に行く時間がなく手続きも複雑で、時間をかけることができなかった。 知り合いの先生がいらっしゃらなかったので、どちらにお願いしたらいいかわからなかった。 …続きを見る

-

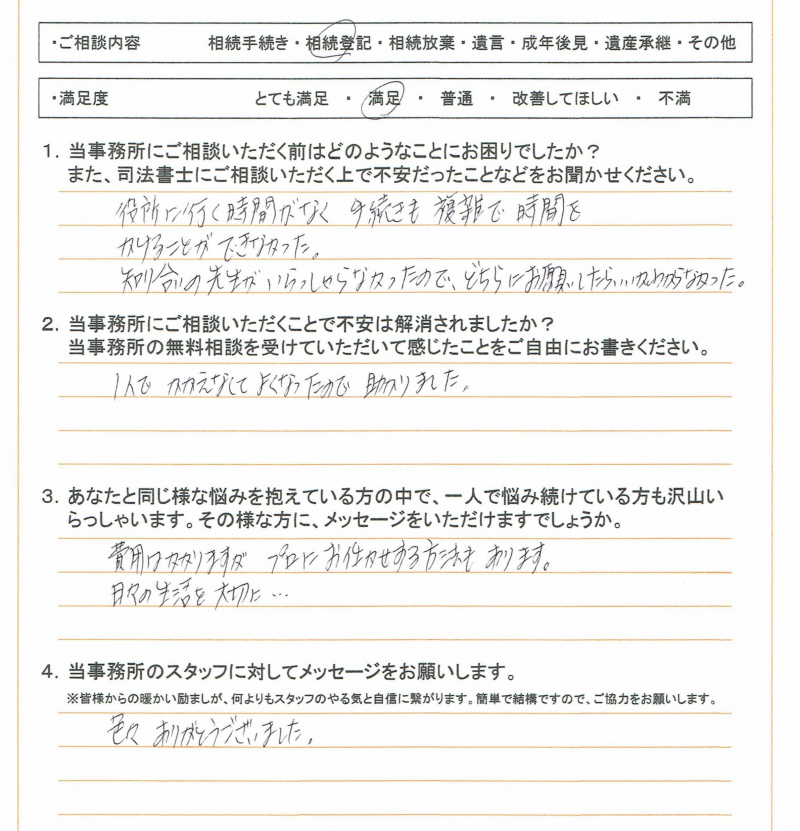

相続登記

費用はかかりますが、プロにお任せする方法もあります。日々の生活を大切に…

役所に行く時間がなく手続きも複雑で、時間をかけることができなかった。

知り合いの先生がいらっしゃらなかったので、どちらにお願いしたらいいかわからなかった。

1人でかかえなくてよくなったので助かりました。

費用はかかりますが、プロにお任せする方法もあります。日々の生活を大切に…

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

色々、ありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

ネット等で調べることも出来ますが、やはり専門の人にまとめて聞けるということは、大変楽だと思います。

事が起こるまで、全く知識もなくいくつかの事務所を尋ねるつもりでしたが、一つ目のコチラで不満なく相談できました。 時間的に融通していただき、又何人も会ったり…続きを見る

-

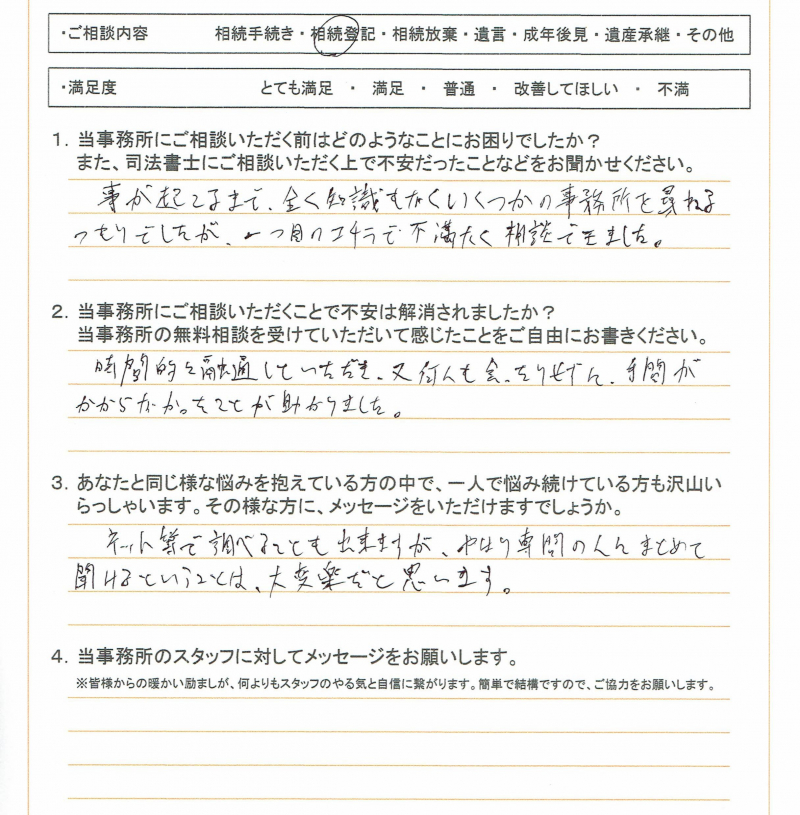

相続登記

ネット等で調べることも出来ますが、やはり専門の人にまとめて聞けるということは、大変楽だと思います。

事が起こるまで、全く知識もなくいくつかの事務所を尋ねるつもりでしたが、一つ目のコチラで不満なく相談できました。

時間的に融通していただき、又何人も会ったりせずに、手間がかからなかったことが助かりました。

ネット等で調べることも出来ますが、やはり専門の人にまとめて聞けるということは、大変楽だと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

適切なアドバイスとサポートをいただき銀行との交渉もスムーズにいきました。

実父の法定後見人申請手続の流れで、本人所有の不動産に設定された抵当権が抹消されていないことが判明した。本人が抵当権関連の契約書を紛失していたため、単純な本人申請…続きを見る

-

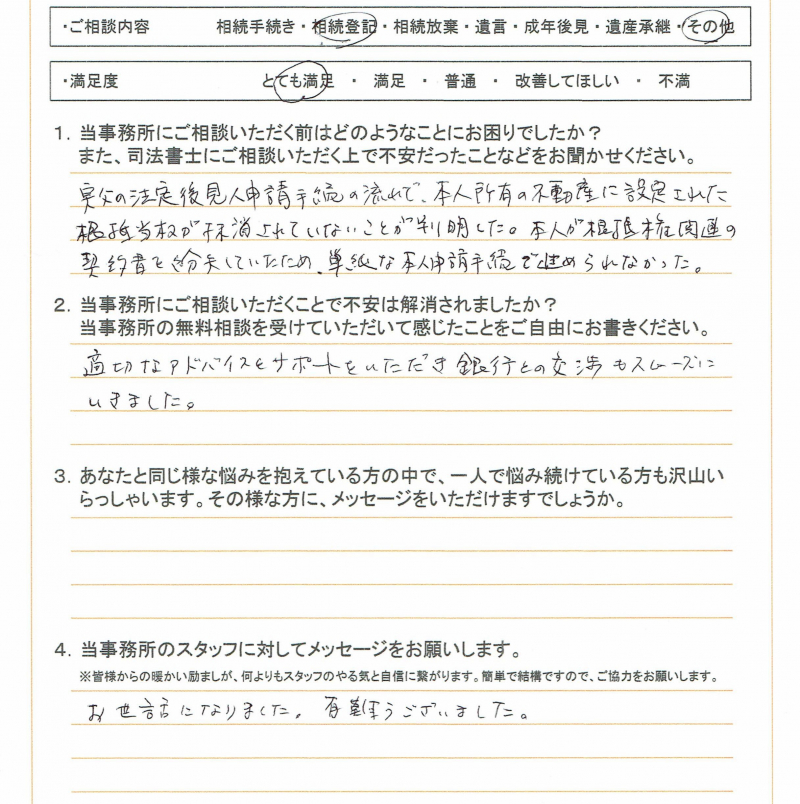

相続登記

適切なアドバイスとサポートをいただき銀行との交渉もスムーズにいきました。

実父の法定後見人申請手続の流れで、本人所有の不動産に設定された抵当権が抹消されていないことが判明した。本人が抵当権関連の契約書を紛失していたため、単純な本人申請手続きで勧められなかった。

適切なアドバイスとサポートをいただき銀行との交渉もスムーズにいきました。

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

お世話になりました。有難うございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

平日に動ける時間と体力がない場合、おまかせした方が絶対にいいです!

フルタイムで仕事をしているため、公的機関へ足を運ぶ時間がなく、又、不動産取引も未経験で、一般的な知識もない状態。 自力で手続することは全く考えられませんで…続きを見る

-

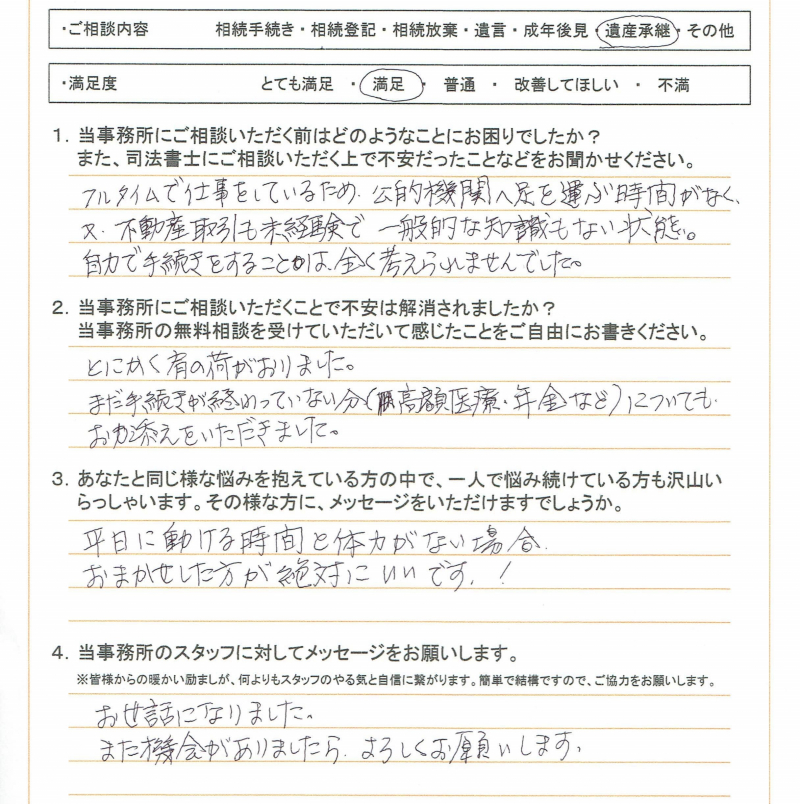

遺産分割

平日に動ける時間と体力がない場合、おまかせした方が絶対にいいです!

フルタイムで仕事をしているため、公的機関へ足を運ぶ時間がなく、又、不動産取引も未経験で、一般的な知識もない状態。

自力で手続することは全く考えられませんでした。

とにかく肩の荷がおりました。

まだ手続きが終わっていない分(高額医療・年金など)についてもお力添えをいただきました。

平日に動ける時間と体力がない場合、おまかせした方が絶対にいいです!

当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いします。

お世話になりました。

また機会がありましたらよろしくお願いします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

自分にも仕事があり、手続きには時間もとれない事で、お願いした方が、安心なのだと分かりました。

不動産以外は、自分(子)で行う予定だったが、口座解約で、母親の後見人手続き中だったことを話してしまった為に、自分で行うことができなくなってしまった。 自分…続きを見る

-

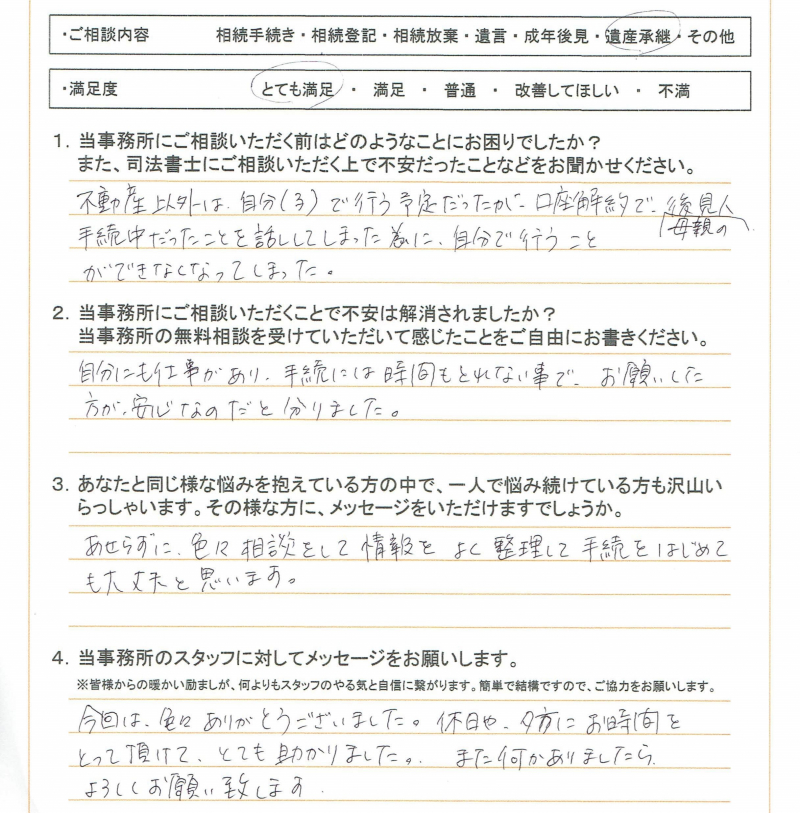

遺産分割

自分にも仕事があり、手続きには時間もとれない事で、お願いした方が、安心なのだと分かりました。

不動産以外は、自分(子)で行う予定だったが、口座解約で、母親の後見人手続き中だったことを話してしまった為に、自分で行うことができなくなってしまった。

自分にも仕事があり、手続きには時間もとれない事で、お願いした方が、安心なのだと分かりました。

あせらずに、いろいろ相談をして情報をよく整理して手続きをはじめても大丈夫と思います。

今回は、いろいろとありがとうございました。休日や、夕方にお時間をとって頂けて、とても助かりました。また何かありましたらよろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

ていねいなご説明に、お電話して良かったと最初の時、思いました。

自分でも、手続きできますよと、言われたりしましたが、事務的なことは苦手なので、司法書士さんにお願いするつもりでしたが、どこにしようかわからないので困りました。 …続きを見る

-

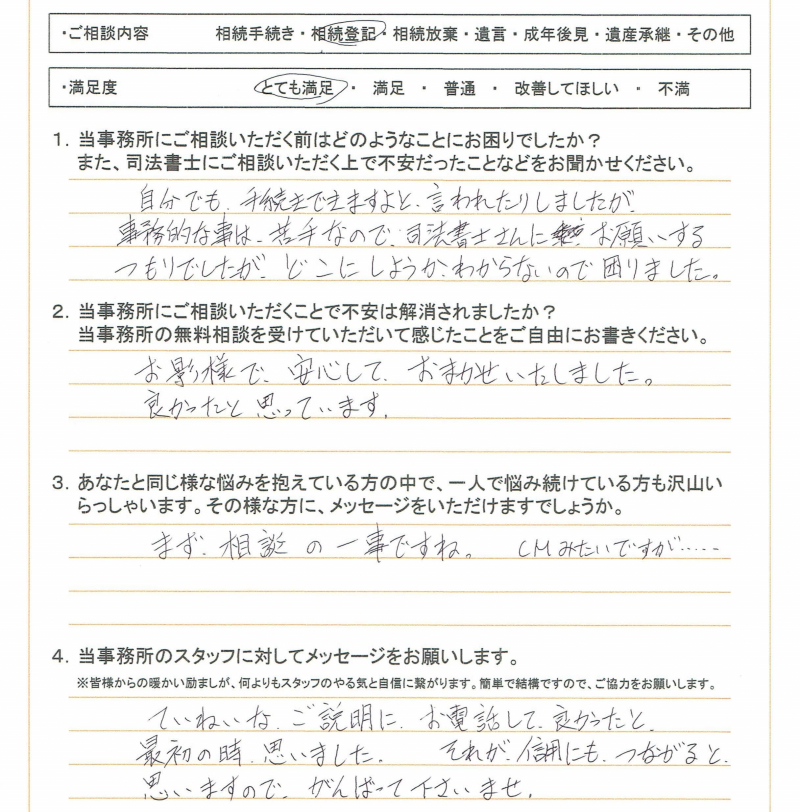

相続登記

ていねいなご説明に、お電話して良かったと最初の時、思いました。

自分でも、手続きできますよと、言われたりしましたが、事務的なことは苦手なので、司法書士さんにお願いするつもりでしたが、どこにしようかわからないので困りました。

おかげ様で、安心して、おまかせいたしました。

まず、相談の一事ですね。(CMみたいですが…)

ていねいなご説明に、お電話して良かったと最初の時、思いました。それが、信頼にも、つながると思いますので、がんばって下さいませ。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

小野先生は相続の事だけでなく、他者との連絡をとっていただいたり、人との気持ちの所を考えて行動していただいた事、本当にありがとうございました。

相続につき、自分が理解できない身内がでてきてしまい先の手続きなどどのように進行してよいかわかりませんでした。 また相続費用などどのくらいかかってしまうのか…続きを見る

-

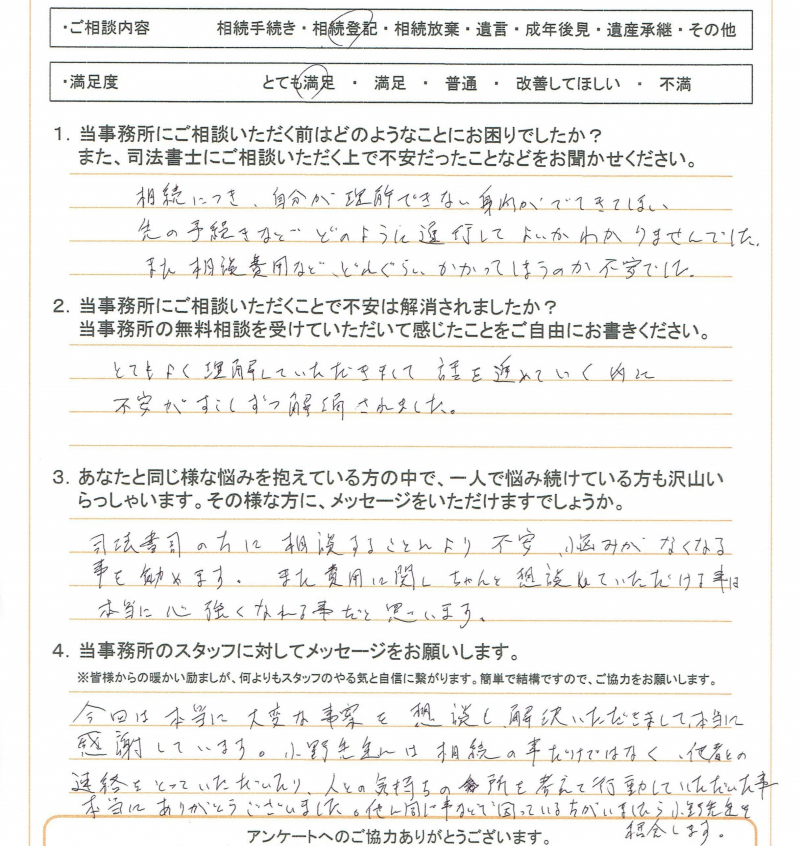

相続登記

小野先生は相続の事だけでなく、他者との連絡をとっていただいたり、人との気持ちの所を考えて行動していただいた事、本当にありがとうございました。

相続につき、自分が理解できない身内がでてきてしまい先の手続きなどどのように進行してよいかわかりませんでした。

また相続費用などどのくらいかかってしまうのか不安でした。

とてもよく理解していただきまして話を進めていくうちに不安がすこしずつ解消されました。

司法書士の方に相談することにより不安、悩みがなくなる事を勧めます。また費用に関しちゃんと相談していただける事は本当に心強くなれる事だと思います。

今回は本当に大変な事案を相談し、解決いただきまして本当に感謝しています。小野先生は相続の事だけでなく、他者との連絡をとっていただいたり、人との気持ちの所を考えて行動していただいた事、本当にありがとうございました。他に同じ事などで困っている方がいましたら、小野先生を紹介します

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

プロの方にお願いするのが、やはり安心だと思います。

相続について、何もわからなく、困っていた(特に田舎の山、家など) 安心して、おまかせしてしまいました プロの方にお願いするのが、やはり安心だと思いま…続きを見る

-

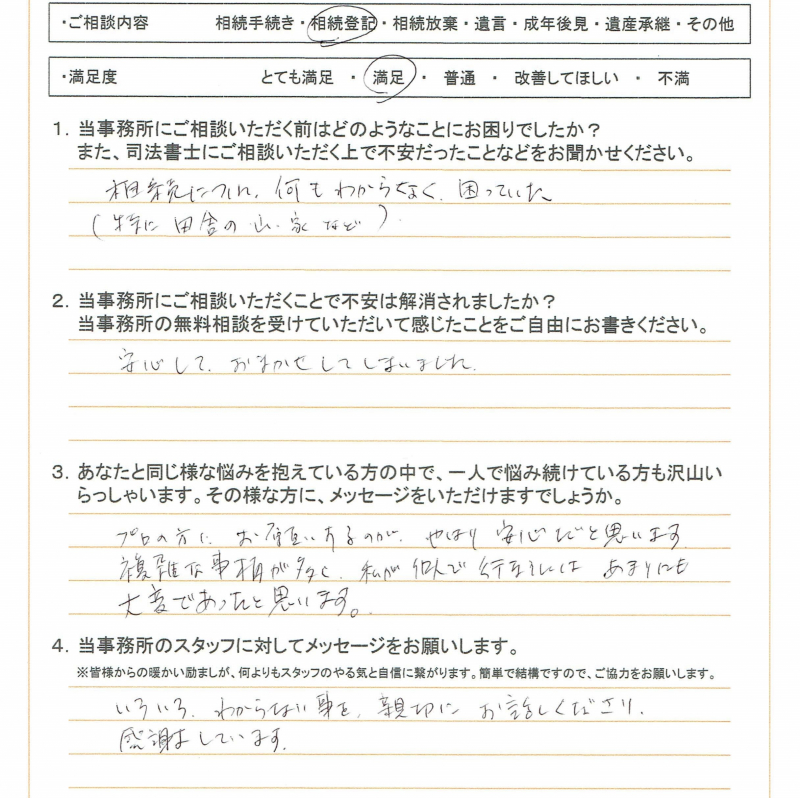

相続登記

プロの方にお願いするのが、やはり安心だと思います。

相続について、何もわからなく、困っていた(特に田舎の山、家など)

安心して、おまかせしてしまいました

プロの方にお願いするのが、やはり安心だと思います。複雑な事情が多く、私が個人で行うにはあまりにも大変であったと思います。

いろいろ、わからない事を親切にお話くださり、感謝しています。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

まず、相談してください。話している内に、整理ができてくることもあります。

手続きの不透明さと最初に着手すべき事柄。何をどうお願いすれば良いのかが不明で不安でした。 大変わかりやすく教えていただき、何をどうすれば良いかが明確になり…続きを見る

-

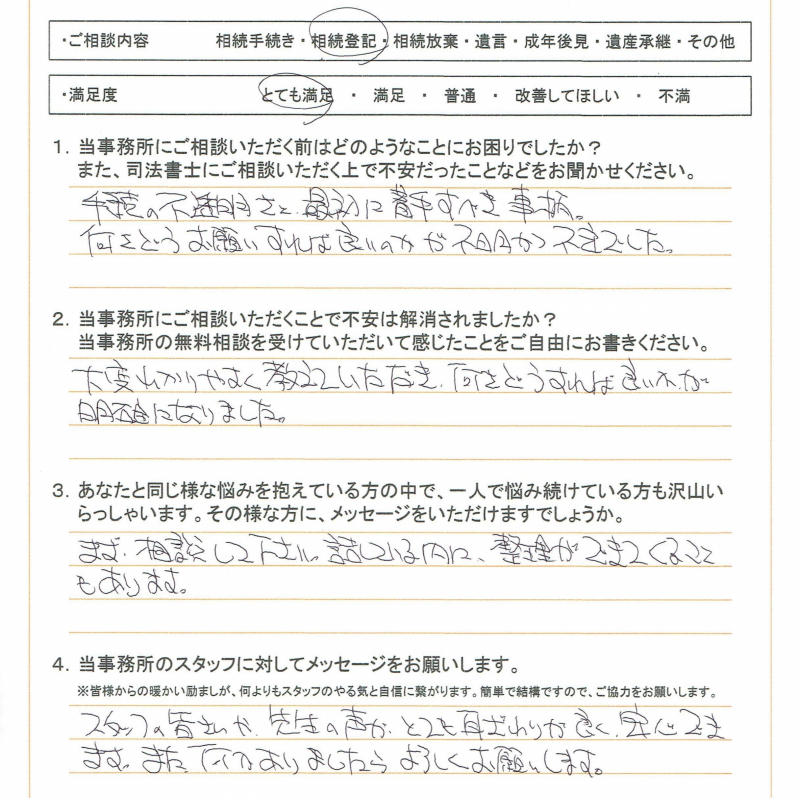

相続登記

まず、相談してください。話している内に、整理ができてくることもあります。

手続きの不透明さと最初に着手すべき事柄。何をどうお願いすれば良いのかが不明で不安でした。

大変わかりやすく教えていただき、何をどうすれば良いかが明確になりました。

まず、相談してください。話している内に、整理ができてくることもあります。

スタッフの皆さんや、先生の声がとても耳ざわりが良く、安心できます。また何かありましたらよろしくお願いします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

書類の種類や提出先などがよく分からない。費用がいくらかかるのかよく分からない。 費用について詳細に説明があり、よく分かりました。又、書類についてもよく分か…続きを見る

-

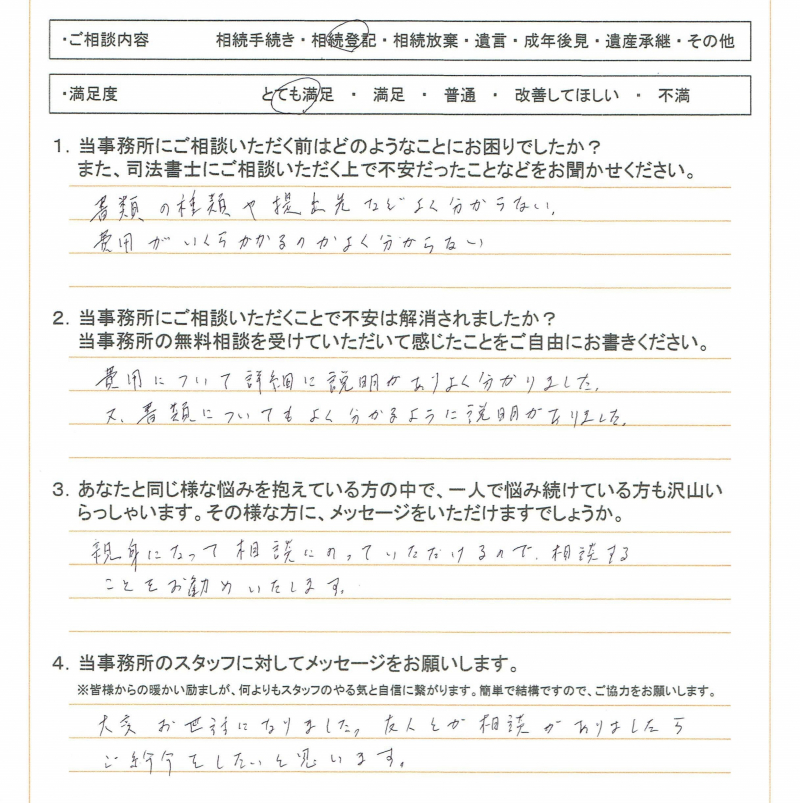

相続手続き

書類の種類や提出先などがよく分からない。費用がいくらかかるのかよく分からない。

費用について詳細に説明があり、よく分かりました。又、書類についてもよく分かるように説明がありました。

親身になって相談にのっていただけるので、相談することをお勧めいたします。

大変お世話になりました。友人とか相続がありましたらご紹介をしたいと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

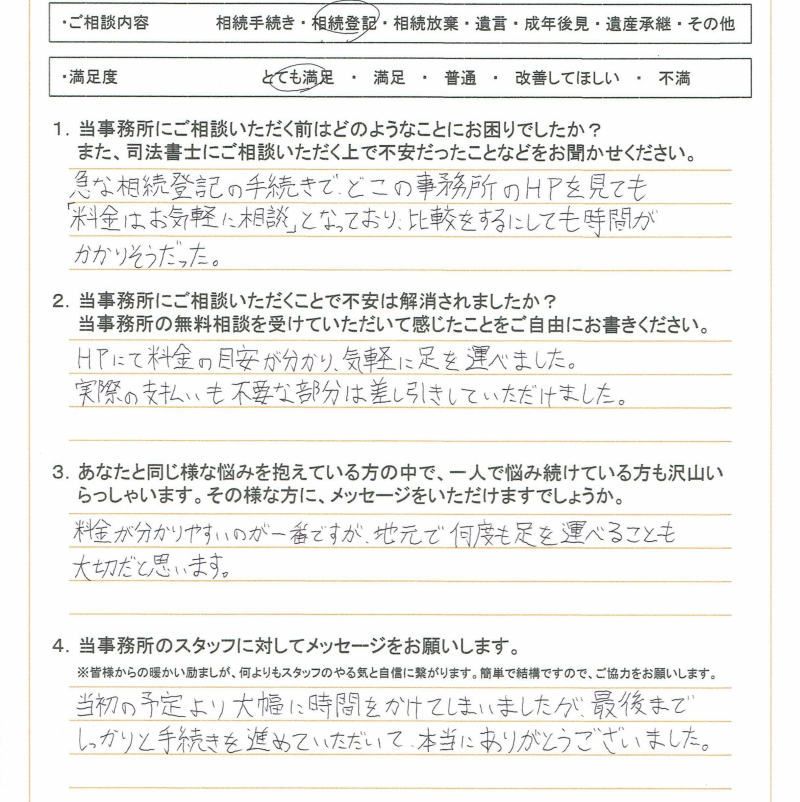

HPにて料金の目安が分かり、気軽に足を運べました。実際の支払いも不要な部分は差し引きしていただけました。

急な相続登記の手続きで、どこの事務所のHPを見ても「料金はお気軽に相談」となっており、比較をするにしても時間がかかりそうだった。 HPにて料金の目安が分か…続きを見る

-

相続登記

HPにて料金の目安が分かり、気軽に足を運べました。実際の支払いも不要な部分は差し引きしていただけました。

急な相続登記の手続きで、どこの事務所のHPを見ても「料金はお気軽に相談」となっており、比較をするにしても時間がかかりそうだった。

HPにて料金の目安が分かり、気軽に足を運べました。実際の支払いも不要な部分は差し引きしていただけました。

料金が分かりやすいのが一番ですが、地元で何度も足を運べることも大切だと思います。

当初の予定より大幅に時間をかけてしまいましたが、最後までしっかりと手続きを進めていただいて、本当にありがとうございました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

まずは無料相談をしましょうということになり、気持ちが軽くなった。

経験のない相続に関して、私自身が解決しなければならない状況だった。どう進めて良いか分からないまま相談にのっていただいた。 HPで自分の住まいに近いこちらの…続きを見る

-

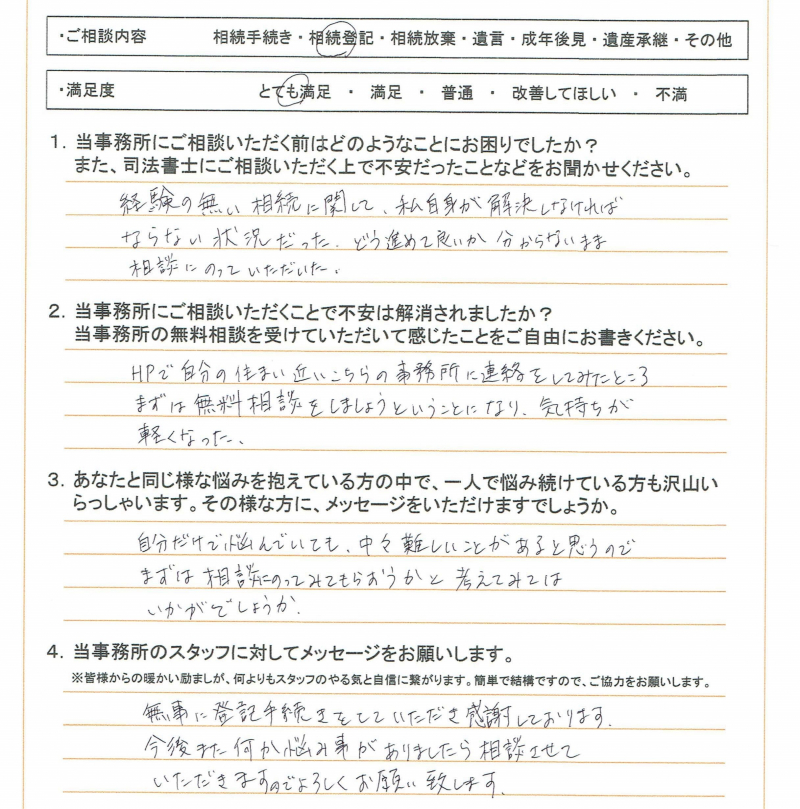

相続登記

まずは無料相談をしましょうということになり、気持ちが軽くなった。

経験のない相続に関して、私自身が解決しなければならない状況だった。どう進めて良いか分からないまま相談にのっていただいた。

HPで自分の住まいに近いこちらの事務所に連絡をしてみたところ、まずは無料相談をしましょうということになり、気持ちが軽くなった。

自分だけで悩んでいても、中々難しいことがあると思うので、まずは相談にのってもらおうかと考えてみてはいかがでしょうか。

無事に登記手続きをしていただき感謝しております。今後また何か悩み事がありましたら相談させていただきますのでよろしくお願い致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

相続手続き

当初は詐欺?と疑った叔父の相続について相続放棄をした事例

相談前

①被相続人Aは、Bの父方の叔父であって事業を営んでいた。

②Bには兄弟C母Dと、BCが幼い頃にDと離婚した父Eがいた。

③AはEの兄弟であった。

…続きを見る-

相続手続き

当初は詐欺?と疑った叔父の相続について相続放棄をした事例

相談前

①被相続人Aは、Bの父方の叔父であって事業を営んでいた。

②Bには兄弟C母Dと、BCが幼い頃にDと離婚した父Eがいた。

③AはEの兄弟であった。

④ある日Aが亡くなったのでBに金融機関からのAの債務があることを知らせる書類が届いたが、BはAの存在も把握していなかったので、詐欺の類と認識するに留めていた。

⑤Aの子から直接Bに対してAが死亡したこと及び、④で金融機関からAの債務の存在を知らされているはずであること、相続放棄をお奨めする旨や、Aに端を発した相続で相続放棄手続きをBがせざるを得ない状況になってしまっていることについての謝罪を含めた連絡が郵送で届いた。

⑥Bは④の金融機関からの連絡が真実であることや、相続放棄をしないとまずい状況であることを認識し、当事務所に相談した。この相談時点で相続放棄の申述の期限は、④の金融機関からの連絡後2か月と1週間経過している状況であった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続放棄手続きが認められる3ヶ月の期限直前でのご依頼であったため、裁判所に事情を説明する必要があることをご説明した。必ず裁判所が事情を汲んでくれるとは限らないが必要書類の作成等できるかぎりのサポートができることを提案し、B及びCから相続放棄手続きのご依頼をいただいた。

②相続放棄手続きに必要な書類を迅速に収集しつつ、裁判所へ事情を説明する書類の作成のため、BとCそれぞれ置かれていた状況の詳細な聞き取りを行ったうえで、裁判所へ事情を説明する上申書及び手続きに必要な書類一式を作成して、提出代行を行った。

③裁判所から送られてきた照会書の書き方のアドバイスを行った。

④相続放棄申述受理証明書発行までサポートさせていただいた。

【結果】

①申立て期限までの猶予が1ヶ月弱であったが、BとCの状況を丁寧に聞き取り調査をし、書類の収集・作成及び提出を適切に行ったことで、BとCともに無事に相続放棄の手続きを終わらせることができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

不動産売却が決まったので急いで相続登記を行った事例

相談前

①相談者Aの母Bが亡くなった。

②Aは戸籍の収集を自ら行い、兄弟Cとの間で遺産分割について話し合いを行っていたものの、個人で作成することが難しい遺産分割協…続きを見る-

相続登記

不動産売却が決まったので急いで相続登記を行った事例

相談前

①相談者Aの母Bが亡くなった。

②Aは戸籍の収集を自ら行い、兄弟Cとの間で遺産分割について話し合いを行っていたものの、個人で作成することが難しい遺産分割協議書の作成は未だ行っていなかった。

③Bは土地をX県に、建物をY県にという形で管轄の異なる場所に不動産を所有しているので、その名義変更のための登記をお願いしたいという依頼を受けた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①すでにお客様が収集していた戸籍一式に不備がないことを確認したので、分割協議書の作成を行うのみで相続登記をすることができる旨をお伝えした。

②必要最低限の押印書類のみで登記申請のお手伝いができることをご提案した。

③遺産分割協議書に沿う形で登記の準備を進めていたところ、急遽X県の土地の売却が決まりそうであるため急いでほしいとの要望が出された。

④お客様よりお預かりしていた戸籍一式は1セットしかなかったため、X県とY県との登記を同時に申請することはできなかった。そのため、お客様のご要望にお応えするため、先ずX県への申請を行い、X県の土地の権利証をお客様に返却することとして、その後にY県の土地の登記を行い、権利証と相続関係資料のご返却を行う旨決定し、お客様にご報告させていただいた。

【結果】

①お客様が収集してくださっていた戸籍一式に不備がないことを司法書士が確認したので、本来戸籍収集に要する時間を大幅に短縮することができたため、迅速な登記を行うお手伝いをすることができた。

②お客様のご要望に真摯に向き合い、お客様にご満足いただけるように事務所内での通例とは異なる形でお急ぎの権利証の返却手続きを取ったことで、お客様にご満足いただけた。

③登記に必要な不動産の評価証明書を当事務所で手配することができたので、お客様のご相続のサポートをすることができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例

相談前

①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽ・Ⅾがいる。Aは不動産を持っていた。

②B・Ⅽ・Ⅾの遺産分割協議により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前に…続きを見る-

相続登記

遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例

相談前

①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽ・Ⅾがいる。Aは不動産を持っていた。

②B・Ⅽ・Ⅾの遺産分割協議により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前にBが亡くなった。

③Bは亡くなってしまい印鑑証明書が取得できない状況であった。

④BにはAから相続した不動産以外に、不動産があった。

⑤既に、AとBに関する遺産分割協議書は、相続税申告を担当した税理士が作成済みであった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①Bの印鑑証明書がないことが問題となる点をお知らせし、Aに関する遺産分割協議書を使用できるかどうかを法務局に事前に確認することをご提案・実施した。

②AとBの両方の出生から死亡までの戸籍が必要となるが、当事務所でお客様の代わりに手配することができることを提案して、取得を行った。

③Bの相続に関する遺産分割協議書の作成をご依頼いただいたため、作成してご提供した。

【結果】

①法務局に問い合わせするなどして、相続人の印鑑証明書がなくても遺産分割協議書を相続登記に使用することができるよう、必要な書類を用意し、中断していた登記申請をサポートできた。

②必要な書類の手配を行うなど、お客様のお手間を省くお手伝いができた。

③遺産分割協議書の内容を司法書士が確認し、相続登記にも使用することができることを確認したことで、途中で相続人が亡くなって中断していたお客様の相続登記をサポートし、安心して相続手続きを完了していただけた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

単身赴任先で夫が亡くなり預金口座が分からなかった遺産承継手続きの解決事例

相談前

①相談者Aの夫であるBが亡くなった。

②Bは単身赴任をしており、赴任先でも銀行口座を作っていた様子。

③Bは自宅マンションを所有している。

④…続きを見る-

相続手続き

単身赴任先で夫が亡くなり預金口座が分からなかった遺産承継手続きの解決事例

相談前

①相談者Aの夫であるBが亡くなった。

②Bは単身赴任をしており、赴任先でも銀行口座を作っていた様子。

③Bは自宅マンションを所有している。

④自宅マンションには亡くなった夫名義で住宅ローンがある。

⑤Bの相続人は妻であるAと子供C、Dがいる。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①司法書士事務所から遠方の金融機関に連絡し、どこに預貯金があるかを調査したうえで相続手続きを代行して行うことができるとお伝えした。

②住宅の名義変更および住宅ローンの抹消登記までお手伝いすることができるとお伝えした。

③遺産分割協議書や法定相続情報など、相続に必要な書類はすべてこちらで準備・手配することができるとお伝えした。

④相続財産を調査し、相続税申告が必要になる場合には、連携している税理士と一緒に税申告までサポートできることをお伝えした。

【結果】

①預金があるかどうか不明の金融機関での残高証明書など、相続に関係する書類収集および解約手続きまで行い、相続のサポートをすることができた。

②お住まいのマンションの名義変更および抵当権抹消まで司法書士が行い、相続人の方に安心して住み続けていただくお手伝いができた。

③遺産分割協議書作成や法定相続情報取得サポートを行うことで、お客様のご相続の手間とご不安を解消するお手伝いができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続放棄

被相続人の子供と居場所が分からない兄弟の相続放棄を行い不動産売却した事例

相談前

① 相談者Aの父Bが亡くなった。

② Bの相続人としてA、その兄弟C、Bの妻Dがいる。

③ Bには多額の負債があり、子であるA、Cは相続放棄を希望し…続きを見る-

相続放棄

被相続人の子供と居場所が分からない兄弟の相続放棄を行い不動産売却した事例

相談前

① 相談者Aの父Bが亡くなった。

② Bの相続人としてA、その兄弟C、Bの妻Dがいる。

③ Bには多額の負債があり、子であるA、Cは相続放棄を希望しており、相続放棄を行うとBの兄弟が相続人となるため、連絡をとらなくてはならない。なお、DはBの負債について連帯保証をしており、負債を放棄しても免れない。

④ Bには兄弟がいると生前聞いていたが、ほとんど会ったことがなく、記憶にもない。そのため、連絡もできない。

⑤ Bが相続放棄した後は、妻のDに不動産の名義変更登記を行い、売却して負債を返済したい。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① まずは相続人A、Cの相続放棄の申立を司法書士がお手伝いできることをお伝えした。

② 消息不明の兄弟およびその他の相続人について、司法書士事務所にて戸籍を収集することによってお手伝いできるとお伝えした。

③ 相続人の確認が終了して兄弟の連絡先が判明したら、相談者との連絡を仲介して相続するのか相続放棄するのか、もし放棄するならどのような手続きが必要かなどの書面を送付することを提案した。

④ 妻D以外の相続人の放棄が完了したら、すみやかに不動産名義をBからDに移す相続登記申請を行えることをお伝えした。

【結果】

① 相続放棄申し立てのお手伝いをしたことにより、AおよびCは無事に相続放棄を行うことができた。

② 忙しいお客様に代わり戸籍を郵送で収集・内容を確認することで、兄弟調査をスムーズに行い、かつ相続についてのお手紙を送ることができた。

③ 兄弟の相続放棄は別の司法書士が担当することになったが、その司法書士と連携をとりつつ兄弟の相続放棄のサポートや進捗を確認したことで、お客さまにご安心していただけた。

④ 別の司法書士と連携することで、兄弟の相続放棄完了後すぐのタイミングで登記申請を行うことができた。

⑤ 登記完了後は売却を控え、かつ多大な債務によって不安に思っているお客さまに安心していただくため、速やかに権利証一式のお渡しを行った。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

被相続人の過払い金を選定当事者制度を利用して解決した事例

相談前

①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽがいる。Aはカードローンを支払っていたことが、残された書類から確認できる状況で、一見すると債務が多そうなので相続放棄を選…続きを見る

-

相続手続き

被相続人の過払い金を選定当事者制度を利用して解決した事例

相談前

①Aが亡くなり、その相続人として、B・Ⅽがいる。Aはカードローンを支払っていたことが、残された書類から確認できる状況で、一見すると債務が多そうなので相続放棄を選択する可能性の高い状況であった。

②B・Ⅽのうち、Ⅽは夜勤も多くかなり仕事が忙しい状況だった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続人Bがご来所になり、相続放棄をした方が良いかの相談の中で書類を確認したところ、Aの返済期間が長いことが判明し、過払い金の可能性もあることをBにお知らせし、相続放棄をする前に、Aの信用情報や取引履歴を調査するべきことをご提案しご依頼いただいた。

②調査の結果、過払い金が生じていることが判明したため、相続放棄ではなく過払い金請求訴訟をするべきことをご提案し、本人訴訟手続きのお手伝いをご依頼いただいた。

③Ⅽが忙しいので、Bを選定当事者として過払い金の返還請求の手続きを進めることを提案した。

④後の相続人同士の紛争防止の観点から、遺産分割協議書の作成もご提案し、ご依頼いただいた。

【結果】

①訴訟は、Bが期日に選定当事者として出席し、すぐに和解となり和解金が相続人Bに支払われた。

②BとCが、訴訟経費を除いた和解金を2分の1ずつ相続する旨の内容で協議がまとまった。事務所からのコメント

一見すると相続放棄を選択しがちなケースであったが、ご相談いただいたことによりマイナスの財産ではなく、プラスの財産があることが判明した。

相続人の一人が忙しく、全てをもう一人の相続人に任せることを承諾されていたので、選定当事者制度を利用してなるべく速やかに相続財産である過払い金を回収する手続きをとった。

また、後の紛争防止の観点での遺産分割協議書の作成を提案し、ご依頼いただき、ご提供差し上げた。

これらは、弁護士事務所ではなく司法書士事務所にご相談いただいたからこその結果であると考えられる。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例

相談前

① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。

② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。

③ 相続財産は、区分…続きを見る-

相続手続き

自筆証書遺言書が使えず、遺産分割協議をして相続手続きを無事に済ませられた事例

相談前

① Aが亡くなり、その相続人として、配偶者Bと、AとBとの子であるC、D及びEがいる。

② Aは、自筆証書遺言書を遺していた。

③ 相続財産は、区分建物1部屋と、預金口座2つのみであった。

④ Bは、意思表示ははっきりできるが、相続手続きは子に任せたいご意向であった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 相続人CがAの遺言書をご持参のうえご来所になり、相続手続きを進めたいとうかがったが、この遺言書は法定の様式を満たしておらず相続手続きに利用できないことが判明した。

② ①を受けて、相続人全員による遺言書の内容に沿った遺産分割協議の実施をご提案し、遺産整理(遺産承継)サービスとしてご依頼いただいた。

③ 全てを相続なさるBが体調がすぐれないため、我々の事務所との窓口には、Eがご担当されることとなった。

【結果】

① 相続財産の種類と数は比較的少なく、相続税申告の必要もなく、相続人同士の関係も良好で、BがAの相続財産全てを相続する旨についての合意もできている状況であったので、遺産整理(遺産承継)をご提案差し上げてご依頼いただいた。

② 上記遺産整理(遺産承継)サービスとして、書類収集、法定相続情報証明の申出、区分建物についての相続登記及び預金解約を行い、節目節目でEにご報告差し上げた。事務所からのコメント

遺されていた自筆証書遺言書が実際には活用できなかったが、相続人間の関係が良好であったため、遺言書の内容を遺産分割協議書で再現する形をとり、さらに遺産整理(遺産承継)業務としてお手伝いをすることで相続人に負担をかけることなく相続手続きを行うことができた事例である。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

多忙な相続人が遺産整理(遺産承継)業務を依頼することで相続手続きを解決した事例

-

相続手続き

相続人の認識している不動産以外の相続財産が見つかった事例

相談前

① 本件は商業登記(特例有限会社の代表取締役の死亡退任)からの継続した案件である。

② 相談者Aの父Bが亡くなった。

③ Bの相続人はAの他、Bの配…続きを見る-

相続手続き

相続人の認識している不動産以外の相続財産が見つかった事例

相談前

① 本件は商業登記(特例有限会社の代表取締役の死亡退任)からの継続した案件である。

② 相談者Aの父Bが亡くなった。

③ Bの相続人はAの他、Bの配偶者であるC、Bの子Dの3名であった。

④ Bは複数のアパートの他、会社事務所と居宅の計5件を所有していた。

⑤ ところが、Aはアパート3件のみの登記で相続には事足りるものと認識していた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 戸籍を取得するところから当事務所において行うことをご提案した。

② 評価証明書に載っている不動産を調査したところ、相続人が認識している不動産以外の財産があることが判明した。

③ 必要最低限の押印書類のみで登記申請のお手伝いができることをご提案した。

④ 相続人の方々で話し合い、決定していた相続不動産の取得方法を、遺産分割協議書としての形にまとめ上げることができることをご説明した。

【結果】

① 他県からの戸籍の収集を当事務所で行ったため、お客様のご負担を大幅に軽減することができた。

② 登記に必要な不動産の評価証明書を当事務所で手配するこができたため、相続の対象となる不動産の数を正確に把握することができ、お客様のご相続のサポートをすることができた。事務所からのコメント

評価証明書の取得に伴い、被相続人の単独所有ではない不動産が見つかったことを相続人の方々へ迅速に報告し、その不動産の所有権移転登記に対応する形に遺産分割協議書の作成を迅速に行うことができた。

これによって、一度の手続きで移転登記手続きを終了させることができ、お客様の将来的なご負担をも軽減することができた。

また、数多くの相続案件を取り扱ってきたため、一般の方ではわかりにくい被相続人が一定の年齢まで無戸籍であることに気が付き、戸籍や必要な書類の収集を迅速かつ正確に行うことができた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

親子ローンのある不動産の共有名義人の一人に相続が発生した事例

相談前

① 相談者Aの父であるBが亡くなった。相続人は妻とAを含めた子供7人の計8名であった。

相続財産は自宅不動産である。

② 自宅の土地・建物である不動産の…続きを見る-

相続手続き

親子ローンのある不動産の共有名義人の一人に相続が発生した事例

相談前

① 相談者Aの父であるBが亡くなった。相続人は妻とAを含めた子供7人の計8名であった。

相続財産は自宅不動産である。

② 自宅の土地・建物である不動産の名義はAとBの共有。親子ローンが組まれており、AとBがそれぞれ債務者となった抵当権が2本設定されていた。

③ Bの死亡で団体信用保証による住宅ローンの抹消登記が可能。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 不動産の名義変更と住宅ローンの抹消登記を同時にできるとお伝えした。

② 相続人が大勢いて本籍地が分からない相続人もいるが戸籍などの必要書類を司法書士事務所にて郵送で取得できることをお伝えした。

【結果】

① 司法書士にご相談いただいたことで、住宅ローン抹消登記や相続による不動産の名義変更をスムーズに行うことができた。

② お客様の代わりに戸籍などの書類を取得することで、お客様のご負担を最小限に抑えることができた。事務所からのコメント

兄弟が大勢で中には本籍地が分からない方や途中で引っ越しをされた相続人がいたが、司法書士が関与することで正確な本籍地・住所を確認することができ、遺産分割協議書に反映することができた。

通常、相続による名義変更登記と抵当権の抹消登記がセットで必要となることは少ないが、本件では親子ペアローンを活用した不動産の共有名義人が債務者となっている抵当権が団体信用保証により消滅したので一緒に登記することができた事例となり、お客様には便利に感じて頂けた。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

自分で自宅の相続登記を申請して相続税申告の義務に気づかなかった事例

相談前

① 相談者Aの夫がだいぶ前に亡くなった。

② 自宅は夫名義にしており、自宅の相続手続きは完了していた。

③ 自宅以外にも夫の持分のある土地があり、相続手続き…続きを見る-

相続手続き

自分で自宅の相続登記を申請して相続税申告の義務に気づかなかった事例

相談前

① 相談者Aの夫がだいぶ前に亡くなった。

② 自宅は夫名義にしており、自宅の相続手続きは完了していた。

③ 自宅以外にも夫の持分のある土地があり、相続手続きをしていなかった。

④ 持分の土地は都心の一等地で値打ちがあり、A自身で行った相続手続きで一度は税申告は不要と判断した。

⑤ 夫の相続人はAと子供のB、C、Dがいる。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 持分の土地の価格を調査し、どれくらいの評価があるのかを調査できることを提案した。

② 必要であれば提携している税理士と一緒に相続税の対応ができることを提案した。

③ 遺産分割協議書をお客様に代わって作成し、相続登記と相続税に対応できるような書類作成サポートができることを提案した。

④ その他、手続きのために必要な書類を司法書士が取得・請求できることをお伝えした。

【結果】

① 調査の結果、やはり相続税申告が必要であることが確実になったので、登記申請だけでなく税申告にも使用できる遺産分割協議書を作成した。

② 法定相続情報を申請し、お客様の登記申請、税申告がスピーディに完了できるようお手伝いした。

③ 提携した税理士とのワンストップサービスを提供することで、忙しくて時間の取れないお客様の相続手続きをお手伝いすることができた。事務所からのコメント

今回の事例は、自宅の相続だけでなく持分の土地を相続することによって相続税申告が必要になるケースでした。

自分で自宅の登記を申請してしまったため、相続税申告の義務に気付かないリスクがあります。

相続の場合はご自宅だけではなく、お亡くなりになった方の持つすべての不動産や金融資産を調査し、価格を確認する必要があります。

そのためには役所に行ったり、必要書類を集めたりとお手間がかかることも多いです。

どれだけ財産があるか分からない、税申告の対象になるか分からないといった場合は、一度当事務所にご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

連絡先が分からない相続人を調査して、預貯金の相続手続きを解決した事例

相談前

①被相続人Aの相続人であるBが相談のためご来所下さいました。

Aは結婚しておらず子供もおらず、両親は既に他界しているとのこと。

② 相続人は6人兄弟であるが…続きを見る-

相続手続き

連絡先が分からない相続人を調査して、預貯金の相続手続きを解決した事例

相談前

①被相続人Aの相続人であるBが相談のためご来所下さいました。

Aは結婚しておらず子供もおらず、両親は既に他界しているとのこと。

② 相続人は6人兄弟であるがそのうち3名が他界しており代襲相続が発生している。

代襲相続人の中に全く連絡先が分からない甥姪が5名ほどいた。

③ 相続財産は預貯金のみ。A名義の口座の相続手続きをご希望されていた。

④ BはAの葬儀費用・家賃・未払い料金等多くの費用を立て替えている相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 連絡先が全くわからない相続人(甥姪)の調査を行うことが可能であることをお伝えし、遺産整理・遺産承継業務ご依頼頂いた。

② ①の結果連絡先が分からなかった甥姪の連絡先が調査により判明し、Bには相続人と連絡を取って頂くよう助言した。

③ 全相続人が12名で戸籍謄本の量が膨大であったため戸籍に代わる書類である列挙式の法定相続情報をお客様に代わり交付申請・取得を行った

④ 相続人は中部地方、関東地方、東北地方、北海道と遠方同士であったが、郵送での書類のやりとりにより、相続手続きが進むようにお手伝いを行った

【結果】

① 司法書士が間に入ることによって、連絡先不明の相続人の連絡先が判明し、連絡が途絶えて相続手続きが全体的に停滞しそうになった際にも手続きが進むようお電話、お手紙等でサポートを行った

② 相続人全員から遺産承継業務のご依頼を受けることができ、預貯金の解約及び依頼者の立替金を無事、精算することができた。事務所からのコメント

① 今回の事例では「自身の相続分を叔父叔母に譲渡する」という意向を示された代襲相続人様が約半数いらっしゃいました。

こちらのご意向を盛り込んだ遺産分割証明書の作成と、相続財産の分配計算及び、依頼者への立替金の精算は複雑なものとなりましたが、円滑に相続手続きが完了し相続人の方に大変喜んでいただけました。

兄弟相続の場合、必要となる戸籍類の数や必要な書類が大変多くなります。

兄弟相続が発生した際には、できるだけ早く専門家にご相談されることをおすすめします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

相続した土地と建物を売却したい場合の相続登記の事例

相談前

① 相談者Aの父が亡くなった。

② 父は土地と建物を所有しているが、それを売却してお金に換えたいと考えている。

③ 相続人はAと妹のBがいる。…続きを見る-

相続登記

相続した土地と建物を売却したい場合の相続登記の事例

相談前

① 相談者Aの父が亡くなった。

② 父は土地と建物を所有しているが、それを売却してお金に換えたいと考えている。

③ 相続人はAと妹のBがいる。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 売却をする場合には一度相続人の方に名義を変更する必要があることをお伝えした。

② 不動産の売却換価の文言を記載した遺産分割協議書の作成サポートができることを伝え、後々まで効力を持つ書類の作成ができると提案した。

③ 令和2年度の固定資産税納税通知書を使用しての登記申請を希望されていたので、できるだけ早く書類をそろえて登記申請を済ませることができると提案した。

④ 金額についても問い合わせがあったので、初回面談で概算をまずお伝えしてプランについて納得していただけるよう説明した。

【結果】

① 売却換価の文言を遺産分割協議書に記載することで、登記をした後も相続人の方々が争うことがないような相続のお手伝いをすることができた。

② 年度内の登記申請をご希望されていたので、スケジュールをまずご説明して不安なく相続を行っていただくお手伝いができた。

③ 料金についても不安点があったので各プランと必要費用についてまず初回の面談で説明し、納得して相続登記のご依頼をいただくことができた。事務所からのコメント

相続した不動産を売却してお金に換えたいと考えていらっしゃる場合も、相続人の方が一度名義を取得する必要がありますので、登記申請が必要です。

また、後々トラブルにならないように、遺産分割協議書にその旨をしっかり記載しておくのがおすすめです。

お一人での登記申請は大変ですし、法的に有効な遺産分割協議書を作成するのはなかなかハードルが高いのではないでしょうか。

司法書士にご相談いただければ、相続を丸ごとサポートさせていただくことができます。ぜひ一度当事務所にご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

子供がいない方の遺言執行者として相続手続き解決した事例

相談前

①被相続人A(叔母)が亡くなり、相続財産として預貯金・有価証券が2,300万円程あった。

②叔母は独身で子供もいなかった為、生前お世話になった甥や姪に財産を相…続きを見る-

相続手続き

子供がいない方の遺言執行者として相続手続き解決した事例

相談前

①被相続人A(叔母)が亡くなり、相続財産として預貯金・有価証券が2,300万円程あった。

②叔母は独身で子供もいなかった為、生前お世話になった甥や姪に財産を相続させる公正証書遺言を作成した。

③預貯金・有価証券について分配がうまくいくように、当職を遺言執行者として被相続人Aは予め遺言書で指定していた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①公正証書遺言にのっとり、当職が遺言執行に就任した。

②資産の種類がいくつかあったので、株式・預貯金全てを対象にした遺産承継手続 きと同じ業務内容でご依頼頂いた。

②戸籍等の調査を行ったところ、相続人である甥・姪は全員で19名おり、ほとんどの方が県外にお住まいであることが分かった。

③連絡先は全く分からない状況だったので、まずは相続人である事のお手紙や遺言執行通知書等のお手紙を出すことにした。

④相続人調査と並行して預貯金・有価証券の残高照会や解約手続きを行った。

⑤解約手続きまで行った後、財産目の作成や任務終了の報告書まで相続人様全員に通知のお手紙を発送した。

【結果】

①生前、被相続人様が公正証書遺言を残しておいて頂けたおかげで相続人が多数いても遺産分割協議書等を交わすことなく、予め指定されていた相続人の甥や姪の方々にスムーズに相続することができた事務所からのコメント

兄弟相続が発生した場合、相続人が多数になることが多く、相続手続きが複雑になることが多いですが、被相続人は予め公正証書遺言書を作成することで、遺産分割協議を行うことなく、相続手続きを行うことができるようにしていたおかげで、相続人同士が揉めることなく相続手続きが完了しました。

また、被相続人が司法書士・行政書士を遺言執行者として選任を依頼していたので、相続財産を受け取る相続人や受遺者に負担をかけることなく、また複雑な遺言執行者としての事務手続きを速やかに行うことができたので、相続されるお客様にも喜んでもらえました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産売却をするため急いで相続登記を完了させた事例

相談前

①被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、父名義の不動産がある。

②相続人は母B、長男C、次男Dの3人のみ。

③相続人間で既に遺産分割の協議はついているので、…続きを見る-

相続手続き

不動産売却をするため急いで相続登記を完了させた事例

相談前

①被相続人A(父)が1カ月前に亡くなり、父名義の不動産がある。

②相続人は母B、長男C、次男Dの3人のみ。

③相続人間で既に遺産分割の協議はついているので、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更を希望された。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①不動産の相続については父の持分をDへ相続することで話がまとまっていたので遺産分割協議書を作成して相続人全員から署名・押印をもらう手配をした。

②不足する戸籍などの書類を取得した。

③不動産登記においてDへ所有権移転手続きを行った。

④その後、相続人様は相続した不動産の売却を希望していてお急ぎだったので、登記が完了した後、速やかに完了書類の処理及びお渡しを行った。

【結果】

①既に相続人間で遺産分割協議がついていたので、相続人間で特にもめることなくA名義の不動産においてDに急いで名義を変更することができた。

②今回相続人3名が働き盛りのお若い方でも、仕事が忙しい相続人に変わって当社が全て戸籍収集から、不動産の名義変更まで行ったおかげで余計な手間をかけずに全ての相続財産の名義変更を行うことが出来て、大変満足して頂けた。事務所からのコメント

相続人間でなんとなく遺産分割方法が決まっていても、具体的にどのように協議書に書いて良いのか分からないケースが多くあります。

当事務所では、ケースに応じて具体的な遺産分割協議書の書き方をご提案させていただきます。

相続の手続きは、ご家族によってご事情が違いますので、一度はお会いしてお話をうかがっていますが、具体的な手続きでの打合せはメールで対応させていただいております。

電話だとなかなか時間が合わず、ちょっとした確認ができずに手続きが進まないこともありますが、メールを利用することで資料をPDF添付するなどスムーズに進めることができます。

また、聞き忘れや誤解などもなくなりますので、メールを利用いただける環境にあるお客様には便利に使っていただけると思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

三次相続が発生した不動産の名義変更事例

相談前

① 依頼者Aの母が亡くなった。実家は遠方で空き家と山林がある。相続人であるAと妹Bも関東圏にお住まい。当初は相続放棄を検討されていた。…続きを見る

-

相続登記

三次相続が発生した不動産の名義変更事例

相談前

① 依頼者Aの母が亡くなった。実家は遠方で空き家と山林がある。相続人であるAと妹Bも関東圏にお住まい。当初は相続放棄を検討されていた。

相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 空き家と山林等の不動産が複数あり、名義は祖母と父だった。両者ともすでに他界されており、三次相続が発生していることが判明した。

② 相続放棄をしても固定資産税の免除を受けられるか厳しい状況だったため、相続登記をご提案した。

【結果】

① 祖母の代から名義変更を行っていなかったため、代襲相続も発生しており、相続人の人数も増えたが、相続人同士の仲が良かったためスムーズに遺産分割協議を行うことができた。

② 三次相続のため、必要となる戸籍の通数も多く、遺産分割協議書も複数枚となったが、無事不動産の名義変更を行うことができた。事務所からのコメント

相続が発生したまま名義変更をせず放置していると、代襲相続や数次相続が発生し、相続人が増えて遺産分割協議が困難になります。

今回のケースでは相続人の仲が良かったのでスムーズに協議を終えられましたが、『争続』に発展してしまう事も少なくありません。

また、相続登記に必要となる戸籍や除票等を揃えるのにも時間がかかってしまいます。

ご相続が発生したら、速やかに当事務所にご相談下さい。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

公正証書遺言が遺されてたお陰で相続開始から10年後でも名義変更を解決できた事例

相談前

① 相談者Aの父Bが亡くなった。それ以前に母Cも死亡していた。

② B及びCは公正証書として遺言書を作成していた。

③ 相談者Aがご来所された時点で、B及び…続きを見る-

相続登記

公正証書遺言が遺されてたお陰で相続開始から10年後でも名義変更を解決できた事例

相談前

① 相談者Aの父Bが亡くなった。それ以前に母Cも死亡していた。

② B及びCは公正証書として遺言書を作成していた。

③ 相談者Aがご来所された時点で、B及びCの死亡から10年以上が経過していた。

④ Aは遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① お客様はすでにご自身の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本を収集してくださっていた。

そのため、こちらで戸籍等を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。

② 被相続人が死亡した後、10年以上が経過していたため、住民票の除票が残っておらず、戸籍の附票を取得する必要がある旨ご指摘させて頂き、当事務所において被相続人の戸籍の附票をお客様に代わって取得することができる旨をご説明した。

③ 登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

【結果】

① お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。

② お客様が収集していた戸籍を存分に活かし、委任状への押印のみで登記ができるように準備をすることで、お客様の負担を大幅に軽減することができた。

③ 被相続人の有していた生前のご意思をしっかりと実現することができ、相続人の方にも喜んでいただくことができた。事務所からのコメント

① 本件は被相続人が死亡後10年以上が経過した時点での所有権移転登記であった。

遺言書の存しない通常の相続登記であれば、被相続人B・Cそれぞれの出生から死亡までの戸籍を全て収集していく必要があった。

そのため、膨大な時間がかかることが予想できた。

② ところが、遺言書が存在していた本件のような場合では、被相続人の除籍謄本と住民票の除票、名義取得者の住民票と戸籍等、上記とは比にならないほど少ない書類で、登記をスムーズに行うことができる。

③ 遺言書が存在したことのメリットの一つを体現した事例であったのではないかと思う。

④ ぜひとも、相続人間の紛争の防止や相続手続きを簡易に終了させるためにも、遺言書の作成を検討いただき、当事務所へのご相談をしていただければと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

裁判所に自筆証書遺言の検認申立てから不動産の名義変更まで行った事例

相談前

① 継母Aが亡くなった。依頼者Bの父と継母Aの間に子はいなかった。

② Aが自筆証書遺言にてⅭに預貯金と不動産を遺贈する旨を記載した遺言書を残した。

③ A…続きを見る-

相続登記

裁判所に自筆証書遺言の検認申立てから不動産の名義変更まで行った事例

相談前

① 継母Aが亡くなった。依頼者Bの父と継母Aの間に子はいなかった。

② Aが自筆証書遺言にてⅭに預貯金と不動産を遺贈する旨を記載した遺言書を残した。

③ AとBは養子縁組していなかったため依頼者Bは相続人には該当せず、またAには子がいないため相続人はAの兄第となるが、兄弟が8人と多く、また亡くなっている相続人が複数人いた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① Aの兄弟が多く、また代襲相続人も含め相続人を確定し、検認に必要な戸籍謄本を全て取得することができた。

② 遺言の検認に必要な書類を作成して裁判所に発送し、検認申立てを行った。

③ 検認後、改めて不動産の登記を依頼されたので遺贈登記をお手伝いした。

【結果】

① 依頼者は検認を終えた遺言書を使って預貯金を受け取る手続きをすることができた。

② 遺贈登記に必要な書類は検認の手続きの際に揃えたので、スムーズに不動産の名義変更を行うことができた。事務所からのコメント

検認手続きに必要な戸籍謄本の取得は大変手間のかかる作業で、相続人同士が疎遠だったり、また、関係性が遠い(今回の場合はBが相続人に該当しなかったこと)と、取得する際に疎明資料(取得したい人とどのような関係性で、どのような理由で請求するか具体的かつ分かりやすく説明した資料)を提出しなければなりません。

司法書士がお手伝いすることにより、スムーズに戸籍謄本を取得し遺言書の検認を終えることで、その後の遺言書を使っての預貯金の解約手続きや不動産の名義変更もスムーズ行うことが可能になります。

自筆の遺言書を発見した際はぜひご依頼ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

公正証書遺言の作成から登記名義の変更までをお手伝いした事例

相談前

① Aはガンを患っていた。

② Aは自己の財産の全てを長年世話になっていた配偶者Bの手元に移るようにしたいと考え、当事務所へ公正証書による遺言の作成を依頼…続きを見る-

相続手続き

公正証書遺言の作成から登記名義の変更までをお手伝いした事例

相談前

① Aはガンを患っていた。

② Aは自己の財産の全てを長年世話になっていた配偶者Bの手元に移るようにしたいと考え、当事務所へ公正証書による遺言の作成を依頼してくださった。

③ 当事務所において公正証書の遺言を作成した数か月後にAが亡くなった。

④ BはAの遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① お客様はすでにご自身の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本を収集してくださっていた。

そのため、こちらで戸籍等を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。

② 登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

【結果】

① お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。

② お客様が収集していた戸籍を存分に活かし、委任状への押印のみで登記ができるように準備をすることで、お客様の負担を大幅に軽減することができた。

③ 被相続人の有していた生前のご意思をしっかりと実現することができ、相続人の方にも喜んでいただくことができた。事務所からのコメント

① 本件は、子供のいないご夫婦に相続が発生したものであり、もし仮に、遺言書が遺されていなければ、生存配偶者と被相続人の兄弟が相続人となり得る事例であった。

② こうなると、相続財産が不動産であった場合には、権利が細分化してしまうといった結果を招来する。

③ 生前に自己の死亡後、残された家族を心配し若しくは長年の感謝の気持ちとして相続財産は配偶者に譲り渡したいと考えていても、遺言という形式で自己の意思を明示していなければ、それは叶わぬものとなってしまうのである。

④ 本件のように、遺言を作成することで自己の生前の意思を遺族に示すことで、紛争を解決することもできる上、その後の手続きが非常に簡単に進められるようになるといったメリットも存在する。

⑤ ぜひとも、相続人間の紛争の防止や相続手続きを簡易に終了させるためにも、遺言書の作成を検討いただき、当事務所へのご相談をしていただければと考える。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例

相談前

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。

②相続人は母Bと…続きを見る-

相続手続き

共有名義の不動産の亡父からの相続登記と存命の母からの生前贈与を同時に解決した事例

相談前

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、Aと存命の母Bの共有名義の不動産があり、父の持分の名義変更と母の持分の生前贈与を同時にお願いしたい。

②相続人は母Bと相談者のC(長女)の2人のみ。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 相続人は2名とシンプルなのでまず戸籍収集からスタートした。

② 次にAの持分に対する不動産及び預貯金も含めた遺産分割協議書を作成し、記名押印頂いた。

③ 同時にBの持分に対する不動産贈与契約書を作成し、記名押印頂いた。

④ 書類がそれぞれ揃った時点で、不動産の所有権相続登記と贈与登記を同時に行った。

【結果】

①ご両親の共有名義であっても不動産相続登記と生前贈与の登記を同時に行うことができ、無事に所有権移転登記を完了することができた。

②戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで手配し、かつ専門的な書類(遺産分割協議書・不動産贈与契約書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。事務所からのコメント

①相続手続きに使用する戸籍は、亡くなられた方の生まれまでを遡ったものが必要です。

古い戸籍は読みにくく、本籍地が市外・道外の場合 郵送での取り寄せが必要です。

②また、転籍や結婚・離婚を繰り返している場合は、慣れていても戸籍の収集は大変な作業になります。

③相続だけでなく、生前贈与を検討している場合には、その可否や書類の作成まで含めてワンストップで対応することができます。

④専門家に依頼することで、戸籍の収集が早くでき、スピーディーに名義変更や解約手続きができます。

自分で相続の手続きをすすめていった結果、複雑な手続きに戸惑ってしまうケースも多いので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例

相談前

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。

②相続人はB(長女)、C(長…続きを見る-

相続登記

記載が誤っている公正証書遺言を作成されていた場合の相続登記の解決事例

相談前

①被相続人A(父)が1ヶ月前に亡くなり、生前作成していた公正証書遺言にのっとり、相談者様の名義に不動産の名義変更をお願いしたい。

②相続人はB(長女)、C(長男)の2人のみで母は既に他界している。

③生前Aは公正証書遺言を作成していた。

④公正証書遺言の記載の一部に誤記があった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 相続人の方はお仕事でお忙しいとの事でしたので、戸籍の収集から相続登記まで全ておまかせのおまかせパックプランをご提案した。

② 不動産の固定資産評価証明書の取得も当社で行ったが、非課税地の不動産であった為、費用の暫定に関して法務局と相談しながら登録免許税の算出を行った。

③ 途中、公正証書遺言の記載内容に誤記を発見した為、公証役場へ行き、誤記証明書を発行してもらい、無事、法務局へ公正証書遺言を使って不動産登記を行うことが出来た。

【結果】

①既に被相続人様が公正証書遺言を残されていた為、相続人間で争う事もなく、A名義の不動産においてスムーズにCへ相続することができた。

②公正証書の一部に誤記があっても、公証役場にその誤記を確認してもらい、その証明書を発行してもらうことにより、相続登記を完了させることができた。

③お忙しい相続人様に変わって戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで全て手配してご満足頂けた。事務所からのコメント

遺言書を作りたいと考えてはいても、最初の一歩を踏み出せず長年の希望が実現できていない方が意外と多くいらっしゃっています。

必要書類や作成までの流れだけでなくご希望に沿った遺産分割が円満にできるためにはどうしたらよいか遺言にかかわらず様々な手続きの中から最適な方法をご提案させていただきます。

また、遺言書の一部に誤記があっても、公証役場にて誤記証明書を発行してもらうことによって、無事に相続登記を完了させることができます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

共有者の一人に相続が発生した場合の名義変更の事例

相談前

①被相続人A(母)が1年前に亡くなり、不動産のマンションの名義変更をしていなかったので、共有者であるB(父)名義に不動産の名義変更をお願いしたい。

②相続人は…続きを見る-

相続登記

共有者の一人に相続が発生した場合の名義変更の事例

相談前

①被相続人A(母)が1年前に亡くなり、不動産のマンションの名義変更をしていなかったので、共有者であるB(父)名義に不動産の名義変更をお願いしたい。

②相続人はB(父)、C(長男)、D(次男)の3人のみである。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 相続人の方はお仕事でお忙しいとの事でしたので、戸籍の収集から相続登記まで全ておまかせのおまかせパックプランをご提案した。

② 両親の出生から死亡までの戸籍一式や相続人の方々の戸籍等の取得を当社で全て行った。遺産分割協議書を作成し、相続人の方々へ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。

【結果】

①既に相続人間で遺産分割協議がついていたため、A・B共有名義の不動産においてBのみに名義変更することができた。

②戸籍等の取得をお客様のお手を煩わせることなく、こちらで手配し、かつ専門的な書類(遺産分割協議書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。事務所からのコメント

①故人は本籍地を転々としていたため、戸籍の取得に時間がかかりました。当事務所では県外で暮らしているご親戚や相続人がいらっしゃるお客様にも幅広く対応しております。

②ご自分で相続の手続きや戸籍収集をすすめていった結果、複雑な手続きに戸惑ってしまうケースも多いので、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

遠隔地の相続人同士をWeb会議ツールで相談した遺産整理・遺産承継業務の解決事例

相談前

① Aが亡くなり、その相続人としてAの配偶者であるBと子C、Dがいる。

② B、C、D間の関係は普通で、相続税、Bの将来及び二次相続も踏まえて相続手続きを進め…続きを見る-

相続手続き

遠隔地の相続人同士をWeb会議ツールで相談した遺産整理・遺産承継業務の解決事例

相談前

① Aが亡くなり、その相続人としてAの配偶者であるBと子C、Dがいる。

② B、C、D間の関係は普通で、相続税、Bの将来及び二次相続も踏まえて相続手続きを進めたいとのお考えであった。

③ Aの相続財産は、不動産(ご自宅[土地2筆含]及びアパート[土地1筆含])、株式(上場企業及び投資信託)、預貯金(13口座)、出資金及びご自宅のローンであった。

④ CとDは、Aの相続手続きを進める方針として、Bの将来について備えをしつつ、二次相続も対応できる形をご希望されていた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 相続人がBCDの3名であることと(ア)③を鑑みて、相続税申告が必要となる可能性が高いことをお知らせし、税理士の先生を交えつつ相続財産の分割方針を決める場を設けることができることをご提案し、採用いただいたため、面談の場を設けさせていただいた。(遠隔地にお住まいであった相続人は、Web会議ツールを使用した。)

② ①の結果、相続税申告が必要であること及び分割方針が確定したので、税理士の先生への情報共有や、各相続財産についての相続手続きを進めさせていただいた。

③ ご自宅には抵当権が設定されていたが、相続手続きをなさるか、繰り上げ返済をなさるかのご判断をいただき、相続手続きのついでで、繰り上げ返済されることとなったのでこの抵当権の抹消についてもお手伝いさせていただいた。

【結果】

① 法定相続情報証明の申出を実施し、分割協議による方針のもと、相続・抵当権抹消登記の申請、預貯金解約金の各相続人への送金、証券の相続人への移管支援をさせていただいた。事務所からのコメント

今回の相続について、相続人間の関係は普通で、相続税や二次相続も視野に入れて分割方針を進めたいというご要望があり、また、相続人のお一人は遠隔地におられ、近隣にお住いの相続人はお仕事でご多忙な状況でした。

分割方針を話し合うWeb会議ツールによる「場」を調整し、その場に税理士の先生や司法書士が立会い、適宜情報をご提供することで、ご相続人間で円満な分割方針を決めていただくことができたのではないかと考えます。

専門家の見解を知ることで相続人間の意思決定をスムーズに進めることができることもあるので、当事務所にご連絡をすることを是非ご検討ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

2次相続が発生して相続登記を速やかに解決できた事例

相談前

①以前にご依頼をして頂いた相談者Aの母Bが亡くなり、2次相続が発生した。

②Bの法定相続人は子供であるA、C、Dの3名であった。

③Bは土地と建物を…続きを見る-

相続登記

2次相続が発生して相続登記を速やかに解決できた事例

相談前

①以前にご依頼をして頂いた相談者Aの母Bが亡くなり、2次相続が発生した。

②Bの法定相続人は子供であるA、C、Dの3名であった。

③Bは土地と建物を所有していたので、その名義変更のための相談をまたお願いしたいとのことだった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①前回の相続手続きの際に使用した書類をご持参頂き、今回の手続きで再利用できる戸籍を確認し、不足足分についてのみ戸籍の取得が必要である旨をお伝えした。

②相続人は3名でしたが相続人間同士で相談者かつご長男であるAが不動産を相続するということで話がまとまっていたため、手続きには、委任状や遺産分割協議書など必要最低限の書類への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

③相続人の一人が県外にお住まいであったため、相続人全員が集まる日に間に合うように必要な書類を作成・準備した

【結果】

①リピートでのご依頼ということで前回使用した戸籍の殆どを再利用することができ、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スピーディーに登記申請をすることができた。

②相続人同士が集まる日が少し先の予定となり、お客様からの書類の到着を少しお待ちする形となったが令和2年度から令和3年度へと年度をまたいだ相続手続きを滞りなく行うことができた。事務所からのコメント

「相続税申告のみ税理士の先生にお願いした」「前回は別の先生に依頼した」「前回は自分自身で名義変更を行った」という方も数多くいらっしゃると思います。

当事務所では、お客様がお持ちいただいた資料を専門家が確認し、お手続きで使用できるものはそのまま使用させて頂くため、お客様のご負担がより少なくなるよう時間短縮とコスト削減を常に心がけております。

相続手続きで心残りやトラブルを防ぐためにも相続が発生した際には是非お手元にある資料をご準備頂き、専門家に一度見て頂くことをお勧めいたします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遠隔地にある不動産の数次相続による登記の解決事例

相談前

①遠方にある実家には、父母名義の土地と家屋があった。

②母Aが亡くなった後、相続手続きをしないまま、父Bも亡くなった(数次相続)。

③相続人は息子C1人。…続きを見る-

相続登記

遠隔地にある不動産の数次相続による登記の解決事例

相談前

①遠方にある実家には、父母名義の土地と家屋があった。

②母Aが亡くなった後、相続手続きをしないまま、父Bも亡くなった(数次相続)。

③相続人は息子C1人。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①被相続人の母Aの土地と家屋の名義を、法定相続人である亡父Bと息子Cに一旦移してから、相続人の息子Cへ名義変更する必要があり、当事務所では一連で相続登記をスムーズに行うことができる旨を伝えた。

②遠方の不動産であっても、ご依頼者に負担をかけることなく、郵送でのやり取りで相続登記を完了させることができる旨を伝えた。

【結果】

①数次相続での複雑な登録免許税の計算を正確に行った。(数次相続では、土地のみ一部非課税になる特別法(租税特別措置法第84条の2の3第1項)により、個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとされている。)

②「登記簿上の住所」と「母Aの亡くなった最後の住所地」・「父Bの亡くなった最後の住所地」の表記が一致していなかったが、住所表示変更が過去に実施されていることを確認し、住所表記変更証明書を取り寄せて、スムーズに登記を完了することができた。事務所からのコメント

遠隔地にある不動産であっても、司法書士はオンラインによる登記申請が可能なので、ご相談が可能です。

また、今回の事例は相続が立て続けに発生し、相続の手続きが複雑になってしまっていたが、そのような場合も登録免許税の特例を活用することで、費用を抑えつつ手続きを進めることができました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産の査定まで行った相続手続きの解決事例

相談前

相談者Aの母が亡くなった。

母は不動産と複数の銀行に預貯金、証券会社に株を所有しており、一人では手続きが大変だと考えていた。

母は賃貸用にマンションを所有し…続きを見る-

相続手続き

不動産の査定まで行った相続手続きの解決事例

相談前

相談者Aの母が亡くなった。

母は不動産と複数の銀行に預貯金、証券会社に株を所有しており、一人では手続きが大変だと考えていた。

母は賃貸用にマンションを所有していて、その不動産がいくらくらいの評価なのかが気になる。

母の相続人は子のAとその兄弟のB、Cの三人である。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

相続財産が多岐にわたるので、司法書士事務所にて財産調査を行い、財産目録の作成と遺産分割協議書作成、登記申請まで相続手続きをすべて代行できると提案した。

相続財産が多いので相続税申告が必要になるが、提携する税理士と一緒にサポートできることをお伝えした。

不動産の査定も希望されていたので、提携する不動産仲介業者に査定を依頼できることを提案した。

【結果】

司法書士が代理で財産調査および相続手続きを行うことで、お客様の相続手続きをスムーズにお手伝いすることができた。

途中、お客様のもとに他の金融機関からの手紙などが届いたが、そちらにも司法書士が対応したことで新たな相続財産が見つかり、もれなく相続手続きをお手伝いすることができた。

税理士だけではなく不動産会社と提携しているため、税申告から売却を見据えた査定までワンストップでサポートすることができた。事務所からのコメント

今回は複数の銀行口座と有価証券を所有している方の相続の事例でした。

金融機関ごとに相続手続きが異なっていたり、書類をたくさん書かなくてはならなかったりと相続手続きは何かと煩雑なことが多いです。

さらに今回は相続税申告や不動産の査定、将来的な売却など、相続手続自体が終わった後でも相続人の方が行わなくてはならないことは意外と多くあります。

お一人で悩まずに、まずは当事務所にお気軽にご相談してください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続発生により夫婦共有不動産を奥様名義に変更した解決事例

相談前

①被相続人は父であるA。相続人は依頼者であるAの妻Bと子CとDの3人。

②自宅不動産はAとBの共有となっており、A所有の不動産の中には道路も含まれている。

…続きを見る-

相続手続き

相続発生により夫婦共有不動産を奥様名義に変更した解決事例

相談前

①被相続人は父であるA。相続人は依頼者であるAの妻Bと子CとDの3人。

②自宅不動産はAとBの共有となっており、A所有の不動産の中には道路も含まれている。

③預貯金解約手続きは終了しているので、共有不動産をB名義に変更することを望まれている。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①お客様の方で戸籍一式を取得されていたため、戸籍に不足がないか確認させて頂いた。

②相続人は3名でしたが相続人間同士においてBが不動産を相続するということで話がまとまっていたため、手続きには、委任状や遺産分割協議書など必要最低限の書類への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

③不動産の中に道路が含まれていたため、道路の名義変更に必要な書類をお客様に代わり手配した。

【結果】

①不動産の名義変更に必要な戸籍類が揃っていたため、速やかに共有名義からお母様名義に変更することができた。

②書類のやりとりは郵送で行い、お客様に極力負担のかからない方法で手続きを完了することができた。事務所からのコメント

共有名義になっている不動産をお一人名義に変更したいというご相談は数多くお受けしております。

今回のケースは相続人同士が近隣にお住まいで家族関係も良好であったためとても円滑に手続きが完了しましたが「今は忙しいからまたいつか・・」と思っているうちに二次相続、三次相続が発生したり、相続人の一人が遠方に転居されたり、健康状態が変わってしまうことも少なくありません。

相続発生後はご親族間で集まる機会も多いので、なるべく早く専門家にご相談頂くことをおすすめいたします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が繋がらない相続登記の解決事例

相談前

相談者Aの父が亡くなった。

相続人は父の妻であるBと子である相談者Aの2人。

父が亡くなったのは15年ほど前である。

以前相続登記を他の司法書士事務所に依…続きを見る-

相続登記

被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が繋がらない相続登記の解決事例

相談前

相談者Aの父が亡くなった。

相続人は父の妻であるBと子である相談者Aの2人。

父が亡くなったのは15年ほど前である。

以前相続登記を他の司法書士事務所に依頼したが、後から権利証が必要と言われ不信感を覚え、相続登記をやめた経緯がある。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集を行った。

お父様が亡くなってから15年経過しているため除票が破棄され、戸籍の附票を取得しても所有している不動産の登記簿上の住所と一致しない可能性が高いので、権利証をお預かりする可能性があることを丁寧に説明し、納得してもらい受任することになった。

【結果】

被相続人の登記簿上の住所と最後の住所が繋がらない場合には、権利証が参考書類となる。

その結果、権利証をお借りし、無事相続登記を完了することができた。事務所からのコメント

相続登記においては権利証が無くても登記はできますが、不動産の登記簿上の住所と、亡くなった時点での最後の住所地が一致せず、また戸籍の附票でも繋がらない場合は権利証をお預かりする必要がある事があります。

今回のケースでは亡くなってから15年経過しているため、除票が破棄され、戸籍の附票でも住所を繋げることができませんでした。

このように権利証等大切な書類が必要になる可能性があることを事前にお話しし、少しでも相談者様の不安を取り除き、気持ちに寄り添った相続登記ができるよう、心掛けております。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産・証券会社・預貯金・自動車等まとめて相続手続きを行った解決事例

相談前

相談者Aの配偶者であるBが亡くなった。

Bの相続人は夫であるAと子であるCの二名であった。

Bは地方に山林を4筆と証券会社1社、銀行4行にお口座、自動車をお…続きを見る-

相続手続き

不動産・証券会社・預貯金・自動車等まとめて相続手続きを行った解決事例

相談前

相談者Aの配偶者であるBが亡くなった。

Bの相続人は夫であるAと子であるCの二名であった。

Bは地方に山林を4筆と証券会社1社、銀行4行にお口座、自動車をお持ちの方であった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

当事務所からBが口座を有していた金融機関に連絡し、相続手続きを代行することができることをお伝えした。

Bの相続に関して、残高証明や取引履歴を取得・調査し、相続税申告が必要になった場合、提携する税理士と相続税申告の相談まで併せて承ることができる旨をお伝えした。

被相続人の出生から死亡までの戸籍など、金融機関の相続手続に必要な膨大な分量の書類はすべて当事務所が準備・手配することができることをお伝えした。

Bの介護を理由に退職していたCを心配したAは、相続財産の大部分をCが受け継ぐことを希望されていたため、ご希望に沿うことができるような内容の遺産分割協議書の作成をすることができることもご説明した。

当事務所には行政書士も在籍するため、B名義の自動車のC名義への変更もすることが可能である旨のご説明もした。

【結果】

金融機関での残高証明書など、相続に関係する書類収集およびBの保有していた多くの金融機関の口座の解約手続きまでを当事務所において行ったため、お客様の負担を大幅に削減することができた。

遺産分割協議書の作成や様々な相続手続きにおいて必要となる書類は膨大な量であり、その中でも必要なもの全てを揃えるために要する時間が膨大にかかってしまう戸籍の収集を当事務所が代わって行うことで、お客様のご相続の手間とご不安を解消するお手伝いができた。

お客様と連絡を取り合い、相続財産の細かな内容を共有しながら、どのように相続財産を分割するのが良いか、税理士の先生も交えて話し合い、お客様のご希望に沿う形の遺産分割協議書を作成することができ、スムーズな相続手続きを行うことができた。

税理士と連携することで戸籍の収集や遺産分割協議書の作成から不動産の名義変更、相続税申告まで相続に関する手続きをまとめてサポートすることができたため、お客様にご満足いただくことができた。

運輸局での自動車の名義変更も代わりに行い、車検証の受け渡しも迅速に行うことができたためお客様にご満足いただけた。事務所からのコメント

相続人二名が共にお忙しい方であったため、ご自身で金融機関への相続手続や、相続税について税理士への相談の時間を確保することが難しい状況にある方がご依頼くださった案件でした。

口座の情報を当事務所に提供して頂ければ、金融機関についての相続手続きはもちろんのこと、相続税申告についても、当事務所が窓口となり税理士の先生と密にコンタクトを取り合いながら、相続人の方の代わりに手続きに必要な書類を揃え、税申告の手続きを行うことができる環境を整えております。

やらなければいけない手続であると認識しつつも、時間の確保ができず手付かずの状態のままとなってしまっている場合には、頼れる専門家の力を借りることを強くお勧めいたします。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

戦没者特別弔慰金国債等の相続手続きを解決した解決事例

相談前

①被相続人A(父)が亡くなり、相続人は妻のBと依頼者である子供のC。

相続財産はA名義の不動産と預貯金、有価証券、戦没者等の遺族に対する戦没者特別弔慰金国債…続きを見る-

相続手続き

戦没者特別弔慰金国債等の相続手続きを解決した解決事例

相談前

①被相続人A(父)が亡くなり、相続人は妻のBと依頼者である子供のC。

相続財産はA名義の不動産と預貯金、有価証券、戦没者等の遺族に対する戦没者特別弔慰金国債、名義預金等多岐にわたる。相続手続きと相続税申告が必要である。

②相続人間で協議は行われており、全て妻であるBが相続するいうことで合意されていた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①資産が大変多く、種類も多岐にわたっており、不動産・預貯金全てを対象にした遺産承継手続きをご提案し、ご依頼頂いた。

②相続税申告が必要だった為、税理士の先生を早い時期にご紹介し、相続税申告に必要な預貯金や証券会社へ残高証明書発行依頼や取引履歴の開示請求を行った。

また、税理士の先生へ提出する書類が膨大な量であったが、お客様の負担が極力かからないよう、サポートを行い「相続手続き相談」と「相続税申告相談」が同時進行できるようにした。

③戦没者特別弔慰金の還付手続きや貸金庫の解約手続きについて手続き方法を関係各所に確認し、書類を準備しておくことで速やかに手続きを進めることができた。

【結果】

①相続関係の手続きが多く、相談者が大変ご多忙というケースでしたが、税理士と司法書士との連携により、少ない日数で綿密な打ち合わせを実現。

予定通り相続税申告、相続手続きを行うことができた。

②相続財産の種類が大変多いケースでしたが相続人全員の希望通りA名義の相続財産は全てBが相続することができた。

③不動産から戦没者特別弔慰金国債までの相続手続きを全てお任せ頂くことで「このような時期なので極力外出を控えたい」というお客様のご要望に沿った極めて負担がかからないよう相続手続きを終えることができた。事務所からのコメント

「依頼をしたいけれど、なかなか相談に行く時間がない」「今はあまり外出したくない」「相続人の間で話がすすまない」「家族の一大イベントがあるので、それが一段落してから」等、相続手続きを保留にされている方も多くいらっしゃると思います。

当事務所では電話相談、WEB相談を取り入れ、忙しいお客様でも極力ご負担のないように各種相続手続きを進めることが可能です。

手続きの中には期限のあるものもございますので、まずはお気軽に一度無料相談をご利用ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺産分割協議書は税理士に作成してもらったが、登記申請だけ司法書士に依頼した成功事例

相談前

【司法書士の提案&お手伝い】

すでに作成された遺産分割協議書の内容を確認し、必要最低限の押印書類で登記申請のお手伝いができることをお伝えした。

自宅とは…続きを見る-

相続登記

遺産分割協議書は税理士に作成してもらったが、登記申請だけ司法書士に依頼した成功事例

相談前

【司法書士の提案&お手伝い】

すでに作成された遺産分割協議書の内容を確認し、必要最低限の押印書類で登記申請のお手伝いができることをお伝えした。

自宅とは別の不動産があるため、まずは自宅の登記から行って次に遠方の不動産と、順番に登記申請を行うことを提案し、申請書の作成から発送まで司法書士がサポートできることをお伝えした。

すでにお持ちの法定相続情報や戸籍を活用しながら、スムーズに相続登記が完了できるようお手伝いできることをお伝えした。

【結果】

自宅と遠方の不動産の両方の相続登記を無事に完了させることができた。

途中に発生した、相続人の住所移転にともなう名義変更登記も、司法書士が適切にサポートすることで無事に完了させることができた。

遺産分割協議書の内容について、司法書士が法的にチェックを行うことで後々の相続トラブルを避けるお手伝いができた。相談後

今回のように、遺産分割協議書などを税理士の先生に作成してもらった場合でも、相続登記は司法書士にお願いするというケースが多くあります。

また、戸籍の収集や法定相続情報は頑張って自分で作成してみたけれど、登記申請だけはハードルが高い、と感じる方もいるのではないでしょうか。

すでに税理士に相談している、自分でできるだけやってみたいという方も、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

今お手元にある書類を活用したり、ご相談者様のご要望を尊重して相続をサポートさせていただきます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺産分割証明書を活用した遠方の相続人同士の相続登記事例

相談前

①ご主人が亡くなった。相続人はその配偶者と三人のご兄弟。

②財産には不動産と預貯金があり、全てを配偶者が相続することになった。

③相続人のご兄弟は三人とも遠…続きを見る-

相続登記

遺産分割証明書を活用した遠方の相続人同士の相続登記事例

相談前

①ご主人が亡くなった。相続人はその配偶者と三人のご兄弟。

②財産には不動産と預貯金があり、全てを配偶者が相続することになった。

③相続人のご兄弟は三人とも遠方にお住まいで、集まることができる状況にはなかった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続財産に不動産があり、相続人が複数いるため、相続登記に必要とされる「遺産分割協議書」を作成する必要があった。複数の相続人が遠方にお住まいであっても、「遺産分割証明書」という様式を使用することにより、ご負担なく郵送だけでやり取りができる旨のご案内した。

②ご依頼の内容は相続登記が中心であったが、登記に必要な書類の一つである遺産分割証明書に預貯金の件も載せることで、財産の分割に関し一度に終えることができる旨をご案内をした。

【結果】

①遺産分割協議書(一枚の紙に相続人全員が署名捺印する様式)と同効力のある遺産分割証明書(各相続人が各紙に署名捺印をする様式)を使用することで、相続人が遠方にお住まいであっても登記に必要な書類が短期間に集まり、登記をスムーズに行うことができた。

②今回相続登記をした不動産だけでなく、被相続人が有する不動産、現金、預貯金、株式、投資信託等の金融資産、その他一切の財産がある場合には、配偶者が全て相続するものとする旨の遺産分割証明書を作成したことで、総相続財産の分割に関し、一度に終えることができた。事務所からのコメント

遠方にお住いの相続人が複数いらっしゃる場合であっても、遺産分割協議書と同効力の遺産分割証明書を作成することでスムーズな相続登記が可能です。

また、今回の事例は相続登記が中心ではあったものの、遺産分割証明書の内容に総財産を盛り込む工夫をしたことにより、一度に総財産の分割を終えることができました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

成年後見

成年後見事件の特別代理人選任申立準備中に相続が発生した解決事例

相談前

①父Aが亡くなった。相続人は母Bと息子C1人。

②相続財産に父A名義の不動産があった。

③母Bは認知症を患い、息子Cが成年後見人を務めていた。相続手続きには…続きを見る-

成年後見

成年後見事件の特別代理人選任申立準備中に相続が発生した解決事例

相談前

①父Aが亡くなった。相続人は母Bと息子C1人。

②相続財産に父A名義の不動産があった。

③母Bは認知症を患い、息子Cが成年後見人を務めていた。相続手続きには、母Bに特別代理人を立てる必要があり、その準備を進めている最中に、母Bが亡くなった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①途中で状況が変わっても対応可能であり、父Aと母Bの相続手続きを一度に行うことができる旨をお伝えした。

②相続手続きに必要な「被相続人の住民票(除票)・戸籍(死亡の記載があるもの)・相続人の住民票・戸籍」は、母Bが亡くなった日以降に発行されたものが必要であり、改めて取得して対応させていただく旨をお伝えした。

【結果】

①登記申請を一連で行い、数次相続の際一部非課税になる特別法(数次相続では、土地のみ一部非課税になる特別法(租税特別措置法第84条の2の3第1項)により、個人が相続により土地の所有権を取得した場合、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないとされている)を適用し、複雑な登録免許税の計算を正確に行った。

②途中からの状況変更にもスムーズに対応し、父Aと母Bの相続手続きを一度に終わらせることができた。事務所からのコメント

途中から状況が変わった場合でも、柔軟に対応させていただくことが可能です。

また、状況に応じて必要となる手続きに関して丁寧にご説明し、安心してお任せいただけるようにしております。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遠方にお住いの相続人の相続登記を解決した解決事例

相談前

①母Aが亡くなった。相続人は子であるBの一人のみであった。

②相続財産に母A名義の不動産(マンション)があった。

③Bは当事務所から少し離れたところにお住ま…続きを見る-

相続登記

遠方にお住いの相続人の相続登記を解決した解決事例

相談前

①母Aが亡くなった。相続人は子であるBの一人のみであった。

②相続財産に母A名義の不動産(マンション)があった。

③Bは当事務所から少し離れたところにお住まいであり、また、忙しいお方であった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①本件では遠方にお住まいであり、お忙しいお客様であったが、電話やメール等のツールを用いてご対応することが可能である旨お伝えした。

②被相続人の出生から死亡までの戸籍や住民票の除票の等相続手続きに必要な書類の収集は当事務所でお客様に代わって行うことができる旨ご説明した。

【結果】

①Aは転籍や同一戸籍に入り直す等を繰り返しており、お客様ご自身で被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集をすることは困難であったと推察されたが、相続関係の案件を多く取り扱ってきた当事務所においては無駄なく迅速に収集をすることができた。

②遠隔地にお住いのお客様であったが、電話やメール等の手段を用いて進捗状況のご報告を定期的にしながら手続きを進めていったため、お客様にはご安心して当事務所にお任せいただくことができた。事務所からのコメント

当事務所の近隣にお住まいでなくとも、電話、郵送、また最近ではzoomミーティング等を活用したWEB相談によって、ご依頼いただき手続きを進めていくことは可能です。

その際には、お客様がご不安を抱えませんように、当事務所より手続きの進捗状況等につきお電話等でお伝えいたします。

当事務所では、このような案件をおおくとりあつかっておりますので、御安心してご依頼いただくことができるかと思います。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続放棄

一年以上前に亡くなっていた父の相続放棄を解決した解決事例

相談前

①10歳の時に両親が離婚し、父はすぐに再婚した為、ほとんど会うことはなかった。

最後に会ったのは約35年前で、お墓参りの際に偶然であった。父の新しい家族と自分…続きを見る-

相続放棄

一年以上前に亡くなっていた父の相続放棄を解決した解決事例

相談前

①10歳の時に両親が離婚し、父はすぐに再婚した為、ほとんど会うことはなかった。

最後に会ったのは約35年前で、お墓参りの際に偶然であった。父の新しい家族と自分には全く接点はない。

②突然、父の新しい家族から依頼を受けた行政書士から手紙が届き、一年以上前に父が亡くなっていたことを知らされた。

父の財産が僅かであることも合わせて知らされ、相続放棄を希望された。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならない」とされているが、被相続人(父)は一年以上前に亡くなっており、「相続発生を知った時」がいつなのかを証明する必要があった。

②状況の聞き取りを重ね、今ある資料を生かしながら、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらえるように書類等を整えるお手伝いができる旨をお伝えした。

【結果】

父とどのくらい疎遠であり、死を知る由もなかったことなどを含め、父の死を知った経緯を上申書にしたため、資料を添付することにより問題なく相続放棄は受理された。事務所からのコメント

相続の際に問題を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、お悩みをお聞かせいただくことで、私共がお手伝いできる糸口を探していきます。

お一人で悩まず、是非ご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

相続分譲渡証明書を使って相続手続きをした解決事例

相談前

相談者Aの兄弟Bが亡くなった。

Bには子供がなく、すでに配偶者も亡くなっているため兄弟相続となっている。

Bの兄弟はA以外全員がすでに亡くなっていたため…続きを見る-

相続手続き

相続分譲渡証明書を使って相続手続きをした解決事例

相談前

相談者Aの兄弟Bが亡くなった。

Bには子供がなく、すでに配偶者も亡くなっているため兄弟相続となっている。

Bの兄弟はA以外全員がすでに亡くなっていたため、Bの甥や姪が相続人となる代襲相続が発生していた。

そのため相続人の数が多く、かつ疎遠になっている人も中に入る状態だった。

連絡がつく相続人は、相談者Aがすべて相続することに同意していた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

兄弟相続・代襲相続が発生していたため、戸籍の収集が膨大な量になっていた。

そのため、戸籍の収集から司法書士が代行し、お手伝いができることをお伝えした。

相続人の中でも疎遠になっている方が何人かいるとのことで、その方へ相続が発生した旨のお知らせをお送りするお手伝いや、必要に応じて連絡ができることをお伝えした。

ほとんどの相続人はAが相続することに同意しており、相続する意思が全くないことから相続放棄を考えていらしたが、「相続分譲渡証明書」を使って各相続人の相続分をAが相続できることを提案した。

念のため、相続人全員に当事務所で作成した財産目録と「ご意向伺い書」を発送し、相続人全員の希望に沿った相続ができるようサポートできると提案した。

【結果】

戸籍の収集をお手伝いしたことにより、戦争で焼失した戸籍の取り扱いについて登記に必要な行政書類を申請したり、相関図を作成したりして相続の専門家としてお客様の相続をサポートすることができた。

相続放棄ではなく相続分譲渡証明書を使用することで、スムーズにAへの相続手続きを行うことができた。

また、リーガルチェックを経た書類を作成して相続に関する問題を回避することができた。

意向伺い書を発送したことで、数名相続を希望している相続人がいることが判明した。

相続を希望されている方には、財産目録と遺産分割証明書をお送りして、ご納得して相続手続きを行っていただけるよう手配した。事務所からのコメント

相続が発生して、いざ手続きしようとすると実は兄弟相続が発生していたり、兄弟が亡くなって代襲相続が発生していたりするケースがあります。

そうなると、相続人の数が増え、その分戸籍の収集や連絡など相続手続きが煩雑になってしまうことも多いです。

兄弟相続・代襲相続が発生している場合は、一度専門家へのご相談をお勧めいたします。

もちろんご自身に配偶者や子供がない場に、後々の兄弟相続・代襲相続を避けるための生前対策についても、ぜひご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

長年放置していた自宅の相続登記を、相続登記が義務化する前に解決した解決事例

相談前

相談者Aの夫が10年ほど前に亡くなった。

自宅をAと夫の共有名義にしていたが、夫の持分の相続手続きをずっとしていなかった。

法改正で相続登記が義務化され…続きを見る-

相続登記

長年放置していた自宅の相続登記を、相続登記が義務化する前に解決した解決事例

相談前

相談者Aの夫が10年ほど前に亡くなった。

自宅をAと夫の共有名義にしていたが、夫の持分の相続手続きをずっとしていなかった。

法改正で相続登記が義務化されることを受けて、登記申請を行わなくてはと思っていた。

Aは自分の本籍地を転籍をしたいと考えており、早めに相続登記を終えたいと考えていた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

時間は経っているが、必要書類の手配と遺産分割協議書等の書類作成をお手伝いし、スムーズに相続登記申請をお手伝いできることをお伝えした。

また、登記を早く完了したいというお客様のご希望にお応えするために、できるかぎりスピーディに登記完了まで対応できることを提案した。

【結果】

必要な戸籍や遺産分割協議書の作成をすべてお任せいただくことで、時間が経っていた相続でも問題なく登記を終えることができた。

また、お客様の個別のご要望にできるかぎりお応えするために進捗報告をこまめに行い、ご満足いただける相続のお手伝いをすることができた。事務所からのコメント

令和3年4月の法改正で、相続登記が義務化されることになりました。

相続が発生したけれども、忙しかったり相続人と疎遠だったりなどの理由で、実家や遠方にある不動産の名義変更を放置している方も、これにはドキッとするのではないでしょうか。

相続登記を行わないでいると、過料に問われてしまいます。

相続手続きは確かに面倒な部分もありますし、お仕事をしながら煩雑な相続手続きを行わないといけないと思うと、なかなか重い腰が上がらないのも事実です。

そんな時は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

相続手続を丸ごと代行できるプランなど、ご相続人の皆様の相続手続きのお力添えができるよう、努めさせていただきます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遠方に予期せぬ不動産が発見された相続登記の解決事例

相談前

相談者Aの父が亡くなった。

父は遠方に土地を所有しており、権利証等は保管してあるが、たくさんあってどれが相続に該当する土地か分からなかった。

相続人はA…続きを見る-

相続登記

遠方に予期せぬ不動産が発見された相続登記の解決事例

相談前

相談者Aの父が亡くなった。

父は遠方に土地を所有しており、権利証等は保管してあるが、たくさんあってどれが相続に該当する土地か分からなかった。

相続人はAと兄弟のBであり、すでにAが名義を取得することは話し合いで決まっていた。

戸籍などの必要書類はあらかた自分たちで取得していた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

まずは該当の不動産の調査を行い、相続登記に該当する土地を調べることができると提案した。

計算したところ相続税申告も必要だと判明したので、提携する税理士を紹介して税申告までサポートできることを提案した。

お客様が準備された戸籍などの書類を確認し、不足分があれば司法書士事務所にて手配することができることをお伝えした。

【結果】

不動産を調査したところ、相続人の知らない土地があることが判明した。

その不動産も遺産分割の対象とすることで、相続登記を漏れなく行うお手伝いをすることができた。

相続税申告までワンストップでサポートして、お客様の相続手続き全体をサポートすることができた。

また、書類を確認したところ、住所の変遷をたどるために必要な書類があることが判明し、お客様の了承を得たうえで手配を行った。

お客様の手間を省き、必要書類をそろえることができ、かつ司法書士が書類をチェックすることで登記に必要な書類を確認することができた。事務所からのコメント

権利証や戸籍など、普段見慣れない書類を扱うのは大変なことではないでしょうか。

特に、昔の権利証や戸籍は文字が読みにくかったり古い地名で書いてあったりなど、読み解いて相続の対象となっている不動産を特定したり戸籍を集めたりするのは時間も手間もかかります。

また、不動産の固定資産税の課税明細書だけでは見逃してしまう不動産の存在も、名寄帳を取得することで発見することもできたりします。

無理に自分で相続登記を進めることはせず、ぜひ相続の専門家にご相談ください。

書類がそろっているか、そろっていない場合はどんな書類が必要なのかを判断してお客様に代わり手配することができます。

また、相続財産を行うことで、相続手続漏れが無いようお手伝いすることができます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

戸籍と登記簿の文字が異なる場合の移転登記の解決事例

相談前

①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C,D2人の計3人。

②相続財産に父A名義の不動産があった。

③被相続人Aと相続人Bの戸籍の姓の字(外字)は同じだが、子…続きを見る-

相続登記

戸籍と登記簿の文字が異なる場合の移転登記の解決事例

相談前

①父Aが亡くなった。相続人は母Bと子C,D2人の計3人。

②相続財産に父A名義の不動産があった。

③被相続人Aと相続人Bの戸籍の姓の字(外字)は同じだが、子C,D2人の戸籍の姓の字(別の外字)とは違っていた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①戸籍の取集から遺産分割協議書の作成、相続関係図の作成をお手伝いした。

②外字が含まれている相続登記だが、問題なく行うことができる旨をお話しした。

【結果】

相続登記申請に必要な相関図は、それぞれ正式な戸籍の字(外字)で作成した。

これらの字は法務局で登記の際に使用できる文字として登録がないものだった。

現在の登記簿を調べると、常用漢字で登録されており、今回登記申請書には常用漢字を使用した。

問題なく登記を完了することができた。事務所からのコメント

登記簿と戸籍の字が違っていると、登記簿上同じ所有者でも共有になってしまう可能性があります。

そうしないためにも、豊富な経験と知識により、様々なケースの相続登記を行うことが可能です。

気になることや不安なことがある場合でも対応させていただきます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺産分割協議をして登記申請をする前に相続人が亡くなり、減税措置を利用して相続登記を行った解決事例

相談前

① 相談者Aの父が亡くなったので、相続人であるA、B、Cで遺産分割協議を行っていた。

② 遺産分割協議書を作成したものの登記申請を行う前に相続人Cが亡くな…続きを見る-

相続登記

遺産分割協議をして登記申請をする前に相続人が亡くなり、減税措置を利用して相続登記を行った解決事例

相談前

① 相談者Aの父が亡くなったので、相続人であるA、B、Cで遺産分割協議を行っていた。

② 遺産分割協議書を作成したものの登記申請を行う前に相続人Cが亡くなった。

③ Cは生前印鑑登録をしており、印鑑証明も用意できていた。

④ 父は自宅と自社の2か所の不動産を所有しており、AとBでCの相続財産に関する遺産分割協議も終了していた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①Cが生前印鑑証明書を準備していたので、Cの死亡前に作成した遺産分割協議書も活用しつつ相続登記が可能であるとお伝えした。

② 父→C→A、Bへの数次相続が発生していたので、Cの相続に関する遺産分割協議書の作成サポートができることを提案した。

③ 以前に作成した遺産分割協議書を活用して一度Cに名義変更する関係で、登録免許税の軽減措置を利用して登記申請が行えることを説明した。

④ 父が所有していた不動産は自分で経営している会社だったので、タイムスケジュールを確認しながらスピード感をもって登記申請をサポートさせていただくと提案した。

【結果】

① 事前に作成していただいた遺産分割協議書と印鑑証明書、さらに当事務所で作成した遺産分割協議書で相続登記を円滑に行うことができた。

② 戸籍や評価などの必要書類を当事務所で郵送で取得することで、煩雑な相続手続に関する事務をお手伝いすることができた。

③ 自宅と自社の名義変更を行うため、できるだけ早く登記申請を完了させたいというお客様からのご要望があったため、それにお応えするべく誠意を持った対応をすることができ、お客様とお約束したタイムスケジュールで登記を完了することができた。事務所からのコメント

遺産分割協議書を作成して、いざ登記申請を行おうとした際に相続人の一人が亡くなってしまった場合のご相続の事例です。

今回のケースは印鑑証明書を用意することができたのでスムーズに登記申請することができましたが、中には印鑑登録する前に相続人が亡くなってしまったケースもあります。

また、今回の事例では登録免許税の減額措置が受けられることも司法書士からご説明させていただきました。

相続は思いがけないタイミングで発生します。

予期せぬ相続発生などでお子鉛の場合は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

被相続人の氏名が誤った漢字で登記されていた場合の相続登記の解決事例

相談前

①相談者Aの母Bが亡くなった。それ以前に父Cも死亡していた。

②母B及び父Cの法定相続人は子であるAの一名のみであった。

③建物1棟と土地二筆が相続…続きを見る-

相続登記

被相続人の氏名が誤った漢字で登記されていた場合の相続登記の解決事例

相談前

①相談者Aの母Bが亡くなった。それ以前に父Cも死亡していた。

②母B及び父Cの法定相続人は子であるAの一名のみであった。

③建物1棟と土地二筆が相続の対象となっており、建物は母Bと父Cの共有、土地は二筆ともに父Cの単独所有であった。

④Aが母Bの相続についてご相談のためご来所された時点では、父Cについての相続登記もまだ行われていない状態であった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続人がA一人であり、遺産分割協議書の作成は不要である旨ご説明をした。

②父Cが亡くなった時点で相続登記の手続きを行っていなかったため、父Cの持分を相談者Aと母Bに登記名義を移し、母Bから相談者Aへの相続登記を行うことになることをご説明した。

③個人が相続によって土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記(本件においては、Cの死亡によって生じた相続における、CからBへの移転登記)については、令和4年3月31日までの間、登録免許税を課さないこととされていることをご説明した。

④お客様が収集した戸籍は、銀行手続きのために使用しており、手元には戸籍がない状態であったが、当事務所で被相続人である母B及び父C両名の分を出生から死亡まで取得することができる旨ご案内した。

⑤相続税の申告のため必要な「前年度の評価証明書の取得」「法務局への登記簿謄本」「地積測量図・公図」の請求を代わって行うことができる旨ご説明した。

⑥登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

⑦司法書士が登記簿謄本を確認したところ、被相続人母Bの氏名の漢字の表記が誤った状態で登記がなされていた。

そのため、当事務所において法務局との間でやり取りをし、相談者A名義に登記を移すことができる旨ご説明した。

【結果】

相続税申告に必要な書類の法務局からの取り寄せをお客様に代わって行ったことで、お客様が個別に進めておられた相続税の申告のお役に立つことができ喜んでいただくことができた。

また、誤った漢字で表記されていたBからの登記名義をAに移すことができ、お客様のご不安の解消をすることができたため、感謝して頂くことができた。事務所からのコメント

本件は、登記簿上の漢字氏名が戸籍のものと異なっていたものであり、権利証に記載されていた氏名も戸籍とは異なる漢字で表記されていた。

おそらく、母B及び父Cが自宅を建てた際に登記を入れた司法書士がBの漢字を誤って認識し、そのまま登記をしてしまったのであろうと考えられた事例であった。

登記は司法書士や法務局の登記官等の人間が手続きに関与して行われているため、起きてはならない事ではあるが、ミスは起こり得るものだと痛感させられる案件であった。

当事務所では、このようなミスが起こらぬように、二重三重のチェック体制を敷いている。

今後もお客様からのご依頼に真摯に取り組み、心を込めて対応させて頂きたいと思う。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例

相談前

① Aの父Bが死亡した。

② Bの相続人は子であるAとCのみであった。

③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定してい…続きを見る-

相続登記

遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例

相談前

① Aの父Bが死亡した。

② Bの相続人は子であるAとCのみであった。

③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。

④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や被「相続人の除籍謄本・住民票の除票、不動産の評価証明書」を収集してくださっていた。

そのため、こちらで戸籍等の手続き上必要となる書類を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。

② 登記の手続きには、遺言執行者に選任されている方の委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。

【結果】

① お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。

② 遺言執行者であるお客様の委任状への押印のみで登記ができるように準備をすることで、お客様の負担を大幅に軽減することができた。

③ 被相続人の有していた生前のご意思をしっかりと実現することができ、相続人の方にも喜んでいただくことができた。事務所からのコメント

本件公正証書による遺言は、相続法が改正された後(令和元年7月1日施行)に作成されたものであった。

この改正では遺言執行者について、「遺言執行者は相続人の代理人とみなす(旧民法1015条)」との規定から、「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(改正後民法1012条1項。以下、単に「民法」という。)」との規定に改められた。

加えて、「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる(民法1014条2項)。」として、その権限が明確化された(一方で、相続人への任務開始通知義務(民法1007条2項)も課されることとなっている)。

例えば、遺言者(被相続人)が遺言の中において「土地・建物をAに相続させる」と記載していた場合、実際にその手続きをすることができる者がいなければ、遺言の内容は遺言者の意思に従った形で実現されずに終わってしまう(遺言制度の趣旨が没却されるということを意味する)。

このような場合に、遺言執行者が登記手続きを容易に行うことができるように遺言執行者の権限が明確化されたのである。

しかしながら、実際には登記手続きには専門的な知識が要求される場合も多く、なかなか遺言執行者に選任された方が一人で登記手続きまでを行うことは難しい。

当事務所は、遺言による登記についての実績が多く、迅速に登記手続きを行うことができます。

そのため、当事務所へ駆け込んでいただければ、遺言者様の生前のご意思を実現するお手伝いをさせていただきます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

最後の住所の繋がらない被相続人名義の不動産の相続登記を、不在住証明・不在籍証明を使って行った解決事例

相談前

① 相談者Aの父は昭和に、母も平成に亡くなった。

② 実家の名義が父になっていたが、ずっと名義変更をしていなかった。

③ 令和になって相続登記が義務…続きを見る-

相続登記

最後の住所の繋がらない被相続人名義の不動産の相続登記を、不在住証明・不在籍証明を使って行った解決事例

相談前

① 相談者Aの父は昭和に、母も平成に亡くなった。

② 実家の名義が父になっていたが、ずっと名義変更をしていなかった。

③ 令和になって相続登記が義務化されたことをきっかけに、登記をしようと考えた。

④ Aの他に相続人は兄弟のB、Cがいるが、分割協議はすでにまとまっている。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

① 昭和に亡くなっているので「住民票除票」や「戸籍の附票」などの必要書類が取得できないため、住所のつながりを示すために「権利証」と「不在住証明書・不在籍証明書」があれば登記申請ができることを伝えた。

② 不在住証明・不在籍証明など、聞きなれない必要書類は、別途当事務所で用意できることを提案した。

③ 父が亡くなり母が亡くなっているため、数次相続が発生していることをご説明し、遺産分割協議書も数次相続の内容を盛り込んだものを作成できるとご提案した。

【結果】

① 不在住証明・不在籍証明を活用して、無事に登記申請を行い、名義変更を完了させることができた。

② 数次相続が発生していることを記載した遺産分割協議書を作成するなど、必要な情報を盛り込んだ相続関係文書を作成してご相続手続きをサポートすることができた。事務所からのコメント

「住民票除票」や「戸籍の附票」は、保管期限が短く、亡くなってから相続をしていないと取得できないことがあります。

登記簿上の住所と最後の住所地とのつながりを証明するためにも、住民票除票や戸籍の附票が必要なケースも多く、その場合は「不在住証明書」「不在籍証明書」などを活用して登記申請を行うことができますが、ほとんどの方は聞いたこともない書類なのではないでしょうか。

当事務所では、そうした書類をはじめ”登記に必要な書類”をすべてそろえることができ、煩雑で複雑な手続きのお手伝いをすることができます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

行方不明から7年経過、失踪宣告による相続登記の解決事例

相談前

①父Aが行方不明になった。行方不明から7年経過。死亡みなしとなり、相続発生。

相続人は母Bと子CD2人の計3人。

②父Aには父A名義の不動産と預貯金があ…続きを見る-

相続登記

行方不明から7年経過、失踪宣告による相続登記の解決事例

相談前

①父Aが行方不明になった。行方不明から7年経過。死亡みなしとなり、相続発生。

相続人は母Bと子CD2人の計3人。

②父Aには父A名義の不動産と預貯金があった。

③財産は全て相続人母Bが相続することになった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①既に家庭裁判所で失踪宣告が認められ、役場に届け出も済んでおり、住民票や戸籍に死亡みなされる記載がなされていたため、父Aが死亡している扱いとなるため相続登記を行うことができる旨をお話しした。

②不動産だけでなく、預貯金等についても載せた遺産分割協議書を作成し、相続手続きを一遍に行うことができる旨をお伝えした。

【結果】

①失踪宣告の場合でも通常の相続登記と同様の流れで、相続による移転登記を完了することができた。

②遺産分割協議書の内容に相続財産の全てを盛り込み、相続手続きを一遍に行うことができた。事務所からのコメント

ご高齢の方が行方不明になるケースがありますが、「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てるという方法により、財産や身分上の法定安定性を確定させ、残された利害関係者を保護するための制度があります。

この様な稀なケースにも、柔軟に対応させていただきます。

また、ご相談者に負担の少ない方法をご提案致します。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続登記

コロナ渦で事務所へ行く事のできない高齢の義母に代わり不動産登記を急いで行いたい場合の解決事例

相談前

①被相続人A(義父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。

②相続人は妻のBと長男Cと長女Dの3名のみである。

③戸籍収集は既に長男Cの妻Eによ…続きを見る-

相続登記

コロナ渦で事務所へ行く事のできない高齢の義母に代わり不動産登記を急いで行いたい場合の解決事例

相談前

①被相続人A(義父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。

②相続人は妻のBと長男Cと長女Dの3名のみである。

③戸籍収集は既に長男Cの妻Eにより取得済みであった。

④A名義の不動産をBへ所有権移転されたい旨の協議は相続人間で既についている。

⑤高齢で事務所へお越し頂けないBに代わり、Eが窓口になり遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①既に戸籍関係書類の収集はお客様にて取得済みだったので、固定資産評価証明書や不動産関係資料の収集や押印書類及び遺産分割協議書作成を行った。

②ご高齢で事務所へ一度も伺う事のできない名義人になる義母Bに法令にのっとったご本人確認が完了した。

②遺産分割協議書に相続人の方々へ記名押印頂き不動産において所有権移転手続きを行った。

【結果】

①既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。

②専門的な書類(遺産分割協議書)を作成して迅速な相続登記を実現できた。

③今回、急ぎで所有権移転手続きと完了書類の引き渡しを依頼されていただ為、スピーディーに対応し、予定より1ヶ月も早くお客様へ完了書類のお渡しが実現できた。事務所からのコメント

手続きを早くやりたいけれどもご高齢でなかなか外出できない場合や、最近はコロナ渦の関係で外出が難しいケースが多々あります。

そのような時でも、当社からご本人確認や意思確認さえ出来れば事務所へお越し頂けなくても不動産の所有権移転登記のご依頼は可能です。

また、お電話の他にメールやパソコンを利用したテレビ電話(ZOOM等)、出張なども可能です。

なかなか外出が難しく当社にお越し頂けなさそう場合でもまずは一度ご相談くださいませ。

また、既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。

特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合はご自身で作成する際は間違って作成してしまう可能性があり無効になる可能性があります。

是非、遺産分割協議書や専門的書類はわれわれにお任せください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

不動産・預貯金等の相続財産が多岐にわたり全て遺産分割協議書に記載する場合の解決事例

相談前

①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。

②相続人は長男Bと長女Cの2名のみである。

③相続税申告の必要があ…続きを見る-

相続手続き

不動産・預貯金等の相続財産が多岐にわたり全て遺産分割協議書に記載する場合の解決事例

相談前

①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。

②相続人は長男Bと長女Cの2名のみである。

③相続税申告の必要がある。

④戸籍収集及び法定相続証明情報も既にお客様で取得済みであった。

⑤遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①既に戸籍関係書類や預貯金関係書類はお客様にて取得済みだったので、不動産関係資料の収集(評価や謄本や地積測量図等)を行い税理士の先生に情報共有した。

②相続税申告が必要なので税理士の先生をご紹介し、複数回税理士面談をもうけさせていただき同時進行で税金関係の相続手続きもあわせて進めていった。

③資産の種類が不動産・預貯金・投資信託・保険等多岐にわたってあったので、税理士の先生と情報を共有し不動産・株式・預貯金・保険等全てを対象にした遺産分割協議書作成を作成した。

④遺産分割協議書通りに各相続人に不動産の所有権移転手続きを行った。

【結果】

①相続財産は多岐にわたったが、既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。

②今回は既にお客様が戸籍の収集及び預貯金の解約等されていたので、こちらでは税理士の先生をご紹介し、専門的な書類(遺産分割証明書)を作成して相続税の申告手続きと不動産の相続手続きを同時進行で進められ、迅速な相続登記を実現できた。事務所からのコメント

既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。

特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合はご自身で作成する際は間違って作成してしまう可能性があり無効になる可能性があります。

是非、「遺産分割協議書」や「専門的書類」はわれわれにお任せください。

また、相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。

当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の来札で手続きを進められるように工夫しています。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、代償分割により遺産を分けた場合の解決事例

相談前

①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。

②相続人は現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、Dのあわせて3…続きを見る-

遺産分割

前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、代償分割により遺産を分けた場合の解決事例

相談前

①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。

②相続人は現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、Dのあわせて3名である。

③ある日突然、現在の妻Bから亡くなったお知らせと一方的に遺産分割協議書が送られてきた。

④遺言書などは特になかった。

⑤戸籍調査及び不動産関係の資料収集、遺産分割協議書作成の依頼をお願いされたいとの事でまずは相続人調査及び遺産分割協議書作成のご依頼を頂いた。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①まずは他に相続人がいないかどうかの調査を行う為、Aの出生から死亡までの戸籍収集を行い、B、C、Dの他に相続人がいない事を確認した。

②相続財産確認の為、固定資産評価証明書を取得して財産額を確認した。

③戸籍の収集が完了し相続人が確定した時点で、相関図作成を行い、Aへご意向及び詳細情報をお聞きするため間に入りご連絡を取った。

④後妻Bは不動産を相続することを希望。後妻Bがご自身の財産からC、Dに支払う代償分割の方法に決まった。

⑤速やかに決定した遺産分割協議通りに遺産分割協議書を作成し、各相続人へ記名押印のご依頼をした。

【結果】

①当事者だけでは話がうまく進められない状況でしたが、お互いの希望を叶えたうえで納得のいく遺産分割をすることができました。事務所からのコメント

今回亡父は離婚後、地方にて4回も転籍されており、相続人調査や相続人確定まで時間を要し苦労しました。

お仕事等でお忙しい中、ご自身で相続人調査を行おうとすると何か月もかかってしまいます。

司法書士・行政書士はあなたに代わり迅速スピーディーに効率よく調査を進めることが出来ますので、一度ご相談くださいませ。

また、遺産の中に株式や不動産が含まれていたり、相続人同士難しい関係の場合、専門家に分け方をのアドバイスを受けながら進めることで分割後の関係をうまく続けていくことができるケースが多くあります。

関係をこじらせる前にぜひ一度ご相談ください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

預貯金や投資信託など手続きする銀行や証券会社が多い相続手続きの解決事例

相談前

①相談者Aの父が亡くなった。

②相続人はAだけだったが、父は預貯金や投資信託を数多く持っていた。

③また父は不動産も2か所に所有していた。

④…続きを見る-

相続手続き

預貯金や投資信託など手続きする銀行や証券会社が多い相続手続きの解決事例

相談前

①相談者Aの父が亡くなった。

②相続人はAだけだったが、父は預貯金や投資信託を数多く持っていた。

③また父は不動産も2か所に所有していた。

④Aは日々の仕事で忙しいうえに、投資信託などもよく分からない状態だった。相談後

【司法書士の提案&お手伝い】

①相続人がAだけであるため、遺産分割協議が必要なく、「銀行手続き」と「相続登記」を行えば相続手続き自体は完了できることをお伝えした。

②Aが仕事で忙しいうえに、金融商品についてよく分からないということで、すべてAの代わりに解約と売却の手続きを行うことができると提案した。

③相続人は一人だけだが手続きする銀行や証券会社が数多くあり、また不動産も2か所にあるため、法定相続情報を取得するお手伝いを行った。

④相続税申告が必要かどうかに関しても、提携する税理士に相続税シミュレーションをお願いすることができると提案した。

【結果】

①お客様に代わり法定相続情報を取得し、銀行の手続きを丸ごとサポートしたことで、お仕事を休むことなく相続手続きを完了させるお手伝いができた。

②法定相続情報を取得したことで、時間を短縮してスムーズに相続手続きをサポートすることができた。