-

トップ

-

選ばれる理由

-

料金

-

解決事例9

-

お客様の声口コミ5

選ばれる理由

-

特長1: 弁護士歴27年、事務所開設24年の歴史

代表弁護士の森本精一は、弁護士歴27年の豊富なキャリアを誇ります。当事務所は前身の森本精一法律事務所から数え、24年の歴史になります。豊富な経験を活かして、相談…

続きを見る> -

特長2: 推計6,000件以上の豊富な実績

これまでに手掛けてきた相談件数は、推計6,000件以上にも及びます。当事務所が掲げているポリシーでもある、「常に依頼者の事件解決のために最善を尽くす」ということ…

続きを見る> -

特長3: 専門性の高い3人の弁護士が対応

当事務所は4人の弁護士を抱え、それぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団を形成。悩み・相談に応じて、複数の弁護士から適切なサポートを受けられるということが大き…

続きを見る> -

特長4: 完全個室相談でプライバシー厳守

相続相談は完全個室相談者のプライバシー保護の観点から完全個室になっており、皆様のお悩みを少しでも早く解決するために、ご相談のしやすい環境を整えております。 …

続きを見る>

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

遺産分割

遺産分割調停で調停が成立した事例(立替払いした分が寄与分として認められた事例)

相談前

最初に、依頼者がお越しになられたときには、遺産分割協議のご依頼を弁護士にしていただきました。

依頼者には、本人を含めて兄弟が8人おり、依頼者が、本来被相続…続きを見る -

遺留分

兄弟間で遺留分侵害額請求を行使した事例

相談前

母親が亡くなったため、公正証書遺言によりY1さん(次女)、Y2さん(三男)が母親の所持していた不動産を相続することになりました。長男のX1さん、次男のX2さん、…続きを見る

-

遺産分割

預貯金の使用や動産の処分費用などの複雑な遺産分割を、弁護士が争点を単純化し、約3000万円相当の遺産を獲得した事例

相談前

依頼者:50代 相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の不動産 同族会社の株式 動産

概要(相談背景)

最初は相手方が勝手に…続きを見る

弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 長崎事務所の事務所案内

弁護士3人がそれぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団。相談実績6000件以上。豊富な経験から適切なアドバイスを実施しています。

基本情報・地図

| 事務所名 | 弁護士法人ユスティティア 森本綜合法律事務所 長崎事務所 |

|---|---|

| 住所 |

850‐0033 長崎県長崎市万才町10番3番702号サンガーデン万才町 |

| アクセス | 【最寄駅】JR長崎駅より徒歩15分、西浜町より徒歩5分 【最寄りバス停】万才町より徒歩1分 ※長崎裁判所の隣のビルになります。 |

|---|---|

| 受付時間 | 平日9:00~18:00※土日祝応相談 |

| 対応地域 | 長崎市・諫早市・島原市を中心に長崎エリア |

| ホームページ | https://nagasaki-sozoku.com/ |

代表紹介

森本精一

弁護士

- 代表からの一言

- 相続は「争続」ともいい、親族間紛争の最たるものです。亡くなる前の事前対策や、早期に弁護士に相談され、委任をして、解決のための道しるべを得ていただく必要があるかと思います。相続問題については是非、当事務所にご相談、ご依頼下さいますようお願い申し上げます。

- 資格

- 弁護士

- 所属団体

- 長崎県弁護士会

- 経歴

- 昭和36年8月 島原市生まれ

島原市立第三小学校卒業,島原市立第二中学校卒業

昭和55年3月 長崎県立島原高校卒業

昭和60年3月 中央大学法学部法律学科卒業

(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会)

昭和63年10月 司法試験合格

平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)

平成3年4月 弁護士登録(東京弁護士会登録)

平成6年11月 長崎県弁護士会へ登録換

開業 森本精一法律事務所開設

平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得

平成14年4月 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得

平成25年1月 弁護士法人ユスティティア設立

平成28年10月 平成農産運輸株式会社代表取締役

株式会社日章代表取締役就任

- 出身地

- 長崎県島原市

スタッフ紹介

山下雄一

弁護士

宮木 光

弁護士

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

選ばれる理由

特長1: 弁護士歴27年、事務所開設24年の歴史

代表弁護士の森本精一は、弁護士歴27年の豊富なキャリアを誇ります。当事務所は前身の森本精一法律事務所から数え、24年の歴史になります。豊富な経験を活かして、相談者に対して適切なアドバイスをすることが可能です。弁護士にしかできない、弁護士だからこそできるサービスを提供し続けます。

特長2: 推計6,000件以上の豊富な実績

これまでに手掛けてきた相談件数は、推計6,000件以上にも及びます。当事務所が掲げているポリシーでもある、「常に依頼者の事件解決のために最善を尽くす」ということを実践してまいりました。当事務所の想いに共感してくださる方は、お気軽にご相談ください。

特長3: 専門性の高い3人の弁護士が対応

当事務所は4人の弁護士を抱え、それぞれの専門性を発揮するスペシャリスト集団を形成。悩み・相談に応じて、複数の弁護士から適切なサポートを受けられるということが大きな魅力です。初回相談から事件の解決まで、法律の専門家である弁護士が徹底的にサポート致します。

特長4: 完全個室相談でプライバシー厳守

相続相談は完全個室相談者のプライバシー保護の観点から完全個室になっており、皆様のお悩みを少しでも早く解決するために、ご相談のしやすい環境を整えております。

当事務所の諫早事務所は本諫早駅5分という好立地にあります。また長崎事務所、島原事務所も市内から好アクセスです。弁護士事務所と聞くと敷居の高いイメージの方もいらっしゃると思いますが、是非、お気軽にご相談にいらして下さい。

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

対応業務・料金表

- 遺言書作成サポート

- 遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

- 遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

- 遺産分割交渉サポート

- 遺産分割調停サポート

- 遺産分割協議書作成サポート

- 簡易な家事関係申立事件(相続放棄申立等)

- 法律関係調査(事実関係調査を含む)

- 内容証明郵便

- 遺言執行

遺言書作成サポート

サービスの概要

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。法的に効力のある遺言書の作成をサポートします。

【実施内容】

・遺言書作成に必要な手間を全て代行

・遺言書の作成

料金

110,000円~

定型

11万円から22万円の範囲内の額

非定型

300万円以下の部分 22万円

300万円を超え3,000万円以下の部分 相続財産額の1.0%

3,000万円を超え3億円以下の部分 相続財産額の0.3%

3億円を超える部分 相続財産額の0.1%

遺留分侵害額請求「したい方へ」サポート

サービスの概要

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、それを「遺留分」と言います。遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください

【実施内容】

・遺産の整理

・妥当な遺産額の計算

・遺留分額の確定

・遺留分を獲得するための交渉

・獲得した遺産の支払い

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)

遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン

〈費用〉

着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

サービスの概要

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

<実施内容>

・遺産の整理

・正しい遺留分額の提示・交渉

・遺産分け

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)

遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン

〈費用〉

着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺産分割交渉サポート

サービスの概要

着手金:550,000円

報酬金(遺産分割協議成立のとき):得られる財産の10%

遺産分割の交渉は、相続人間だけで円滑に進めることは難しく、さらに将来の紛争を防ぐため、妥当な遺産の分配をするうえでも弁護士のサポートが必要です。弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

【実施内容】

・遺産の整理

・妥当な遺産額の計算

・相手方との遺産額の交渉

・遺産分け

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

料金

着手金550,000円

遺産分割調停サポート

サービスの概要

遺産分割調停を起こされた場合、弁護士の助けを借りずご自身で立ち向かうことで、納得できる遺産分配を得られることは少ないです。

時間やお気持ちを安定させるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。

【実施内容】

・遺産の調査

・妥当な遺産額の計算

・調停員とのやりとり(裁判所)

・調停⇒和解

・遺産分け

料金

着手金550,000円

代理人としての活動(遺産分割交渉・調停・審判)

遺産分割の交渉,調停,審判について弁護士に代理人としてその活動を希望される方用のプラン

〈費用〉

着手金 55万円

報酬金(遺産分割協議成立のとき) 得られる財産の10%

※事件の内容,請求内容や,手続の進行状況によって着手金額は変わります。ご希望の場合には見積書を発行します。

※着手金は事件の段階毎に発生します。例えば,調停をご依頼いただいた後で,別途関連訴訟をご依頼いただく場合にはあらためて着手金をいただくことがあります(いただく場合であっても,減額を行います)。

遺産分割協議書作成サポート

サービスの概要

遺産分割協議書は公正証書化することと、紛争対応の専門家である弁護士の意見を求めることをお勧めしています。いまの遺産分割のもやもやを将来蒸し返さないために専門家の判断を仰ぎましょう。

【実施内容】

・遺産分割内容のリーガルチェック

・遺産分割内容の妥当性のチェック

・遺産分割協議書の公正証書化

料金

110,000円

簡易な家事関係申立事件(相続放棄申立等)

料金

110,000円~220,000円

法律関係調査(事実関係調査を含む)

料金

55,000円~220,000円

内容証明郵便

料金

22,000円

但し,交渉を伴うものについては,交渉事件として委任していただきます。

遺言執行

料金

330,000円~

相続財産額 300万円以下の部分:33万円

相続財産額 300万円を超え、3000万円以下の部分:相続財産額の2%

3000 万円を超え3億円以下の部分:相続財産額の1%

3億円を超える部分:相続財産額の0.5%

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

お客様の声

-

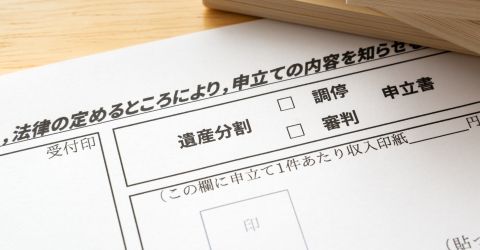

相続手続き

これでやっと心の整理ができました

事務所のドアを開けると、担当の松竹さんのやさしい笑顔や丁寧な物腰にホッといたしておりました。長い間ありがとうございました。 私どものつたない質問にもやさし…続きを見る

-

相続手続き

これでやっと心の整理ができました

事務所のドアを開けると、担当の松竹さんのやさしい笑顔や丁寧な物腰にホッといたしておりました。長い間ありがとうございました。

私どものつたない質問にもやさしく説明してくださり、また話の筋道を整えてくださり、途中でもういいやと投げ出してあきらめそうな時も励まし、小さなことを拾い上げ調査してくださり、長きにわたり付き合って下さった事、頭の下がる思いです。誠にありがとうございました。これでやっと心の整理ができました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

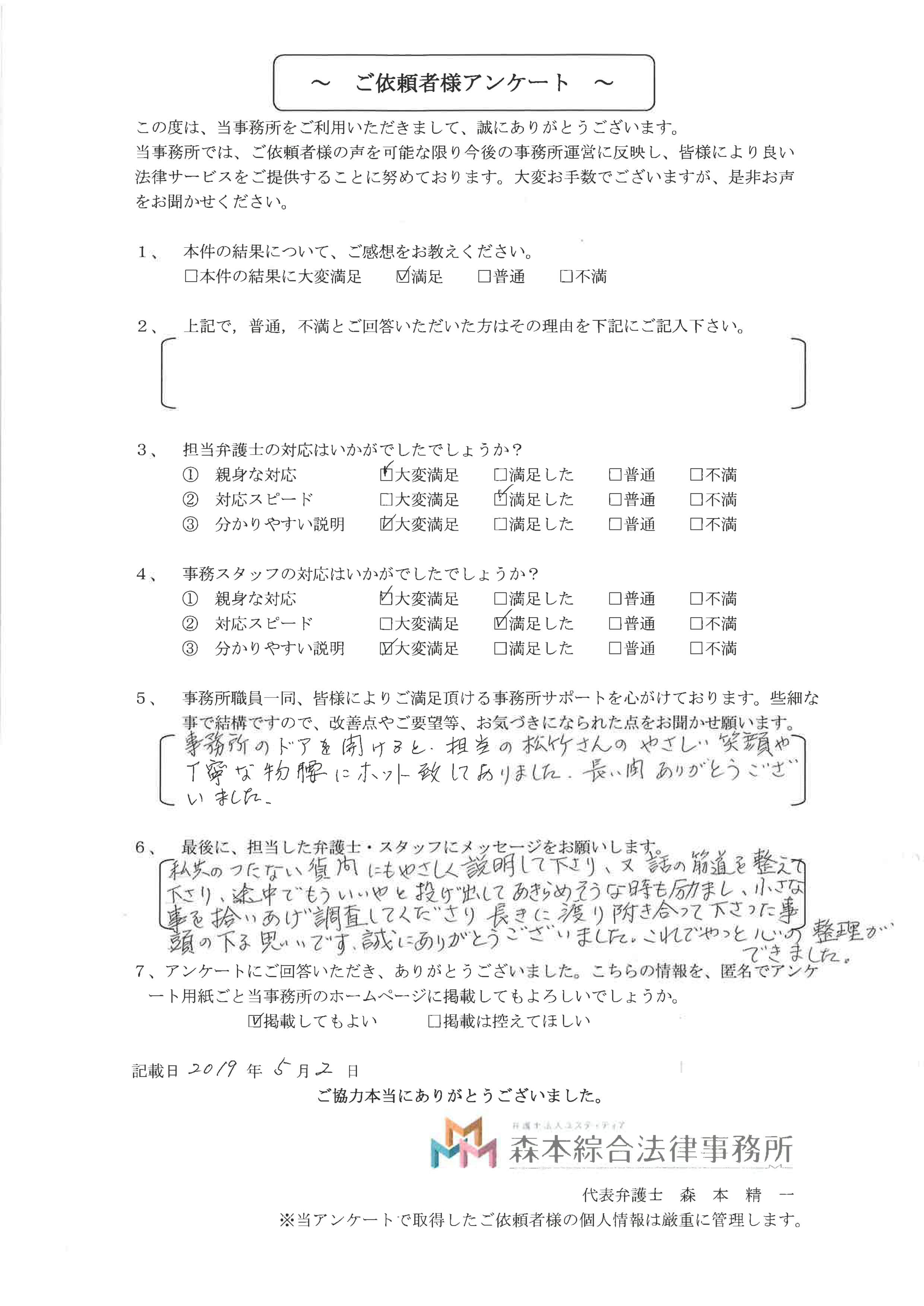

相続手続き

納得のいく解答が得られます

以前別件にて、3件ご相談させて頂いたことがあります。相談に対し解り易く説明が有り、納得のいく解答が得られます。…続きを見る

-

相続手続き

納得のいく解答が得られます

以前別件にて、3件ご相談させて頂いたことがあります。相談に対し解り易く説明が有り、納得のいく解答が得られます。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

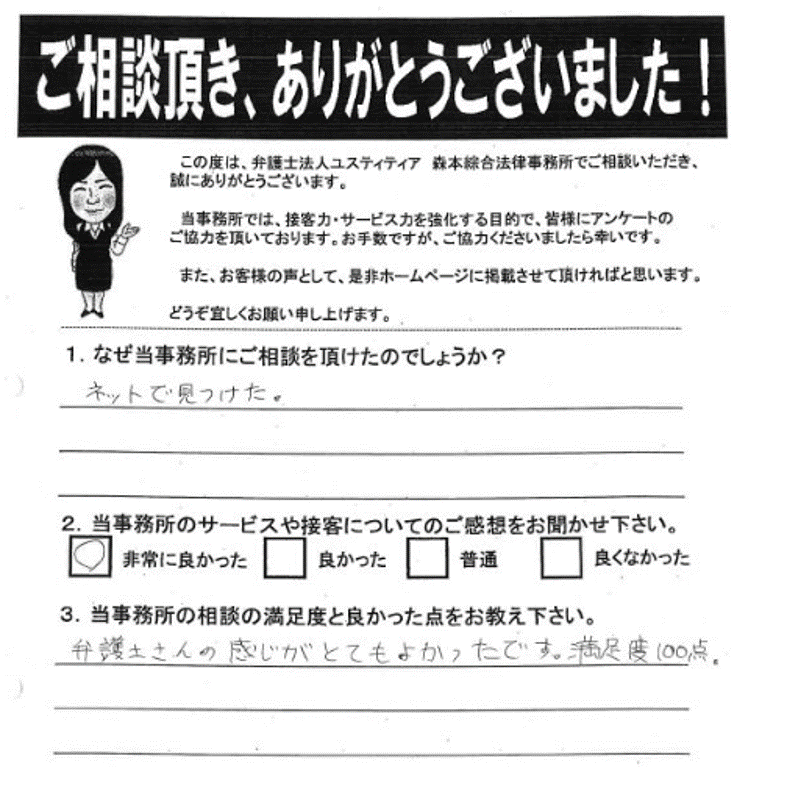

相続手続き

満足度100点

ネットで見つけた。弁護士さんの感じがとてもよかったです。満足度100点。…続きを見る

-

相続手続き

満足度100点

ネットで見つけた。弁護士さんの感じがとてもよかったです。満足度100点。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

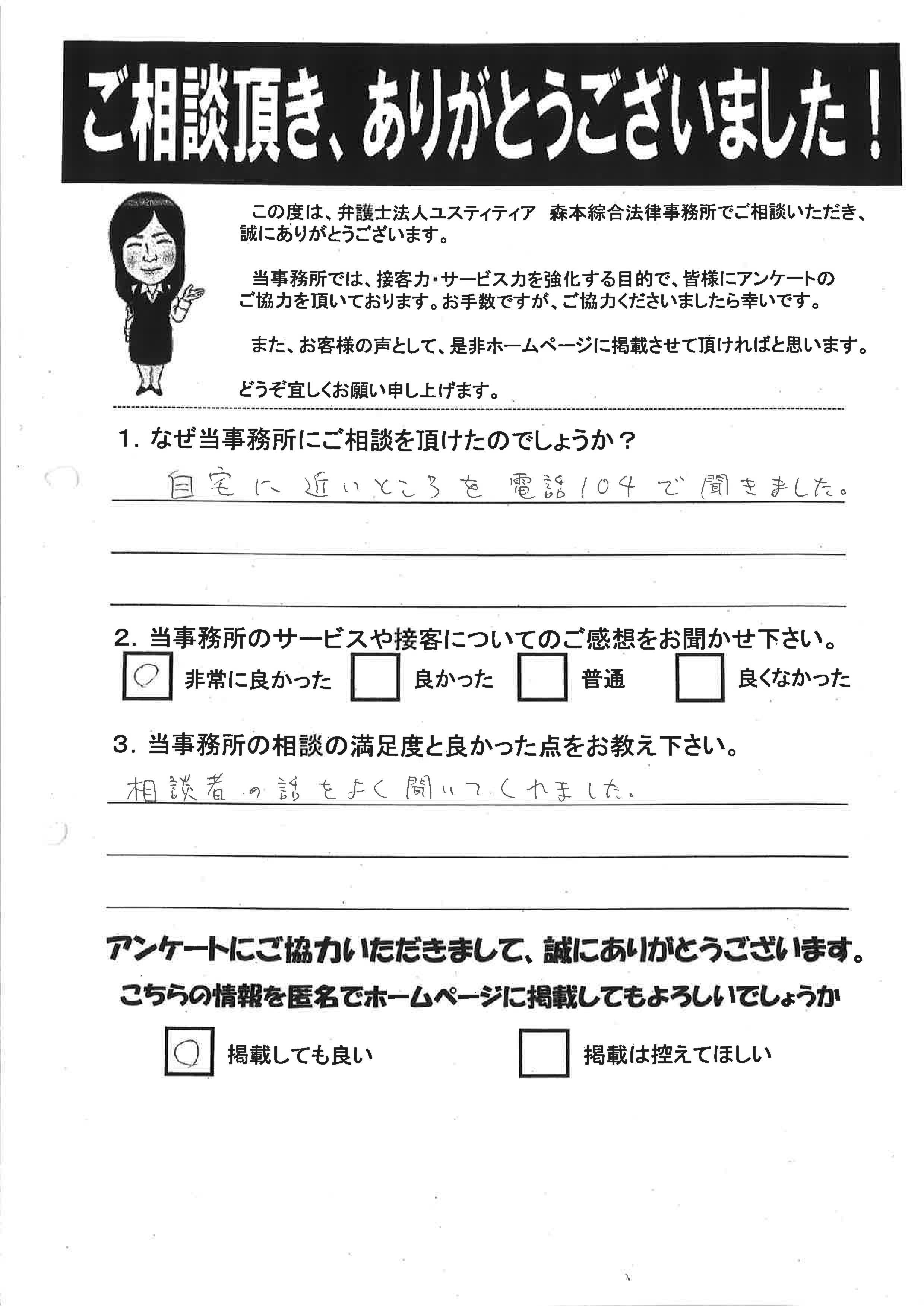

相続手続き

相談者の話をよく聞いてくれました

自宅に近いところを電話104で聞きました。相談者の話をよく聞いてくれました。…続きを見る

-

相続手続き

相談者の話をよく聞いてくれました

自宅に近いところを電話104で聞きました。相談者の話をよく聞いてくれました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

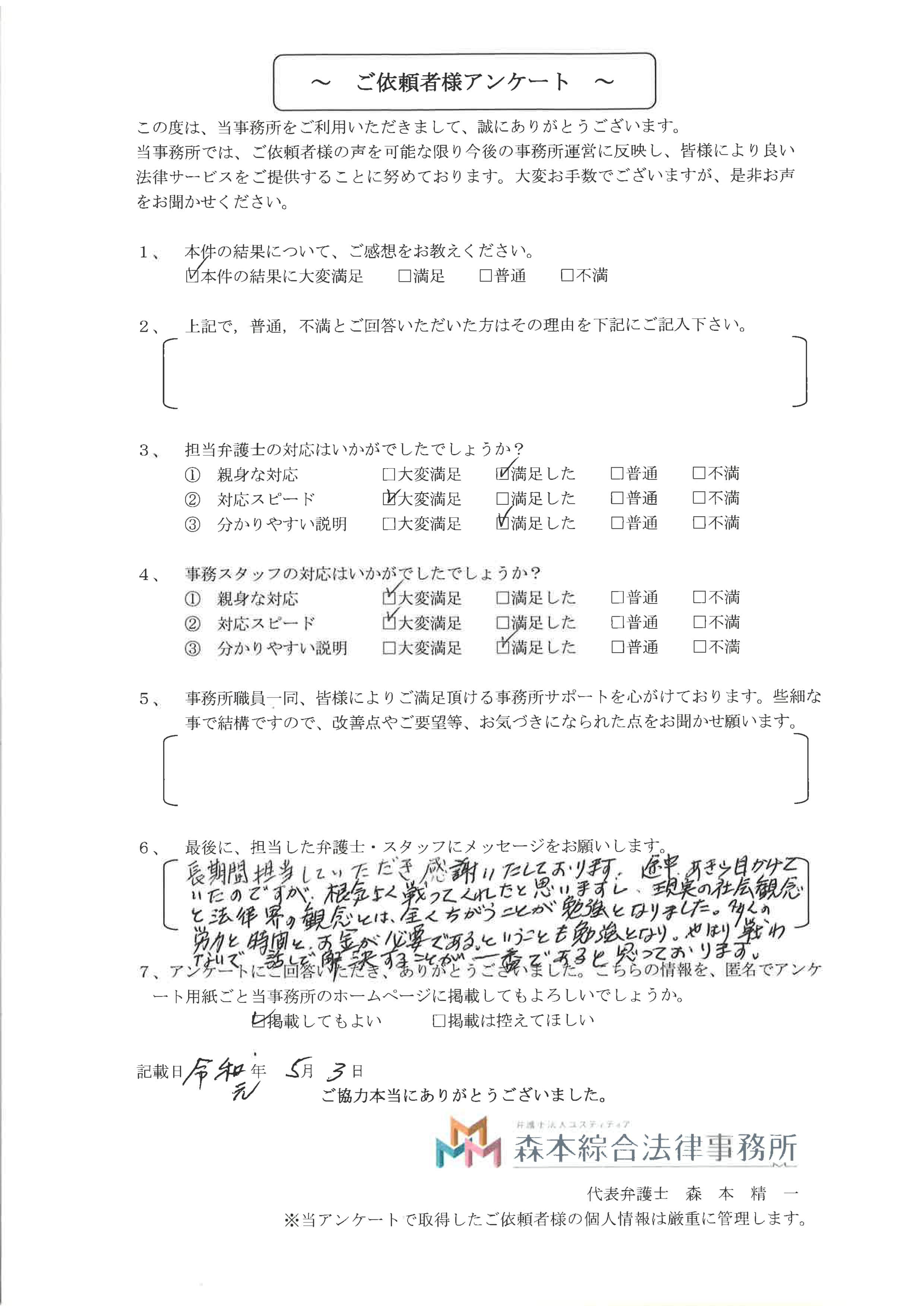

遺産分割

長期間担当していただき、感謝いたしております

長期間担当していただき、感謝いたしております。途中、あきらめかけていたのですが、根気よく戦ってくれたと思いますし、現実の社会観念と法律界の観念とは全くちがうこと…続きを見る

-

遺産分割

長期間担当していただき、感謝いたしております

長期間担当していただき、感謝いたしております。途中、あきらめかけていたのですが、根気よく戦ってくれたと思いますし、現実の社会観念と法律界の観念とは全くちがうことが勉強となりました。多くの労力と時間とお金が必要であるということも勉強となり、やはり戦わないで、話で解決することが一番であると思っております。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

解決事例

-

遺産分割

遺産分割調停で調停が成立した事例(立替払いした分が寄与分として認められた事例)

相談前

最初に、依頼者がお越しになられたときには、遺産分割協議のご依頼を弁護士にしていただきました。

依頼者には、本人を含めて兄弟が8人おり、依頼者が、本来被相続…続きを見る-

遺産分割

遺産分割調停で調停が成立した事例(立替払いした分が寄与分として認められた事例)

相談前

最初に、依頼者がお越しになられたときには、遺産分割協議のご依頼を弁護士にしていただきました。

依頼者には、本人を含めて兄弟が8人おり、依頼者が、本来被相続人の負担すべき税金や下水道負担金、銀行の支払いを立て替えていました。

依頼者は、被相続人に対する寄与分があることを主張し、他の兄弟には相続させたくないという相談でした。 当初は、遺産分割協議を実施しましたが、兄弟のうち4名が反対し、遺産分割協議が成立しなかったたため、遺産分割調停に移行いたしました。相談後

【争点】

依頼者が、立て替えて支払した分について、その領収書の宛名が被相続人でしたので、相談者が支払った事実がわからない状態でした。そのため、依頼者の寄与分が認められるかが争点となりました。

【結果】

遺産分割調停の結果、依頼者の主張する寄与分は部分的に認められました。

立て替えた部分の中でも、不動産に対して支払った金額が、不動産の価額の7/8よりも足りなかったため、依頼者が実際に支払う金額を少なく済ませることができました。

また、遺産分割の内容に反対した方の中に、被相続人の遺言で一部の不動産を受け取っている人がいて、その人たちがもらった不動産の道路を共有名義にしてもらい、そのかわりに寄与分を譲歩してもらう、という形で遺産分割を成立させました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺留分

兄弟間で遺留分侵害額請求を行使した事例

相談前

母親が亡くなったため、公正証書遺言によりY1さん(次女)、Y2さん(三男)が母親の所持していた不動産を相続することになりました。長男のX1さん、次男のX2さん、…続きを見る

-

遺留分

兄弟間で遺留分侵害額請求を行使した事例

相談前

母親が亡くなったため、公正証書遺言によりY1さん(次女)、Y2さん(三男)が母親の所持していた不動産を相続することになりました。長男のX1さん、次男のX2さん、五男のX3さんは自分たちにも遺留分を相続する権利があると知り、Y1、Y2さんに対し遺留分侵害額請求の意思表示をしました。

Y1さん、Y2さんからの返答がないので、X1さんらは弁護士に相談し、不動産に遺留分の登記をしてもらうよう裁判で争うこととなりました。

なお、今回の相続法改正で、2019年7月1日以降は最初から金銭請求しかできないことになります。相談後

【争点】

そもそも遺留分を請求できるのか、遺留分の算定において控除すべき問題があるかを両者間で主張しあう形で裁判が進んでいきました。

この事例の場合、以下の3点に焦点を絞り、主張を繰り返していきました。

① 別件でZさん(四男)が父親と母親の遺産分割調停を裁判所に申し立てていました。この調停でX1さんらは相続分をZさんに無償提供することで、この調停から脱退しました(Zさんが母親のお金の面倒をみていたため寄与分が認められると判断しました)。Y1さんは、他の遺産の帰属が確定して初めて自己の遺留分がどれだけ侵害されたか確定するところ、自らの意思で譲渡したX1さんらは遺留分制度を行使できないと主張しました。

② Y1さんはX3さんが母親から生前贈与を受けていたと言い張りました。実際は生前贈与の話があがっていただけで受け取っていなかったので、両者間で言い争う形となりました。

③ 遺留分侵害額請求には請求できる期限があります。いつ遺留分侵害の事実を知ったかが問題となり、X1さんらが期限内の請求であることを証明することとなります。こちらも両者の意見が食い違い、両者間での言い争いとなりました。

【弁護士の提案内容】

お互い一歩も譲らず、主張の繰り返しとなったので、裁判所から和解金での和解案の提示がありました。

和解金の算定が遺留分の算定となったため、算定方式を相手方と争いました。

それと同時に、お金どうこうではなく裁判で決着をつけたいというX1さんらに対し、早期解決のため和解で納得してもらえないか説得しました。

【結果】

Y2さんは、裁判外でこちら側が算定した遺留分の金額を支払われたので、裁判は取り下げました。

Y1さんとの間で裁判が残りましたが、Y1さんがX1さんらに、こちら側が算定した遺留分の和解金からいくらか減額した金額を、それぞれ支払うという条件で和解しました。事務所からのコメント

①の論点については、算定したところ当初の金額より金額が上がるとの主張をしました。

相手方の②の主張は認められないと思います。③も当方の主張を支える証拠は存在していました。結局、当初の金額からそれほどかけ離れたものではなかったので、早めにY1さんも支払っていただければ解決したのにという感想です。

法律的には

①不動産の評価を固定資産税の倍率という相続税評価を基準にしたこと、

②遺留分の算定基礎となる遺産から、債務は控除されるところ、被相続人の連帯債務がありました。

しかし,この連帯債務については,別の連帯債務者が支払っており,弁済不能の状態にあるため被相続人がその債務を履行しなければならず,かつ,その履行による出捐を主たる債務者訴外功に求償しても返還を受けられる見込みがないような特段の事情が存在する場合ではないので,この債務を含めるのは相当ではないといえます(保証債務に関する東京高裁平成8年11月7日判決・判時1637号31頁参照)。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

預貯金の使用や動産の処分費用などの複雑な遺産分割を、弁護士が争点を単純化し、約3000万円相当の遺産を獲得した事例

相談前

依頼者:50代 相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の不動産 同族会社の株式 動産

概要(相談背景)

最初は相手方が勝手に…続きを見る-

遺産分割

預貯金の使用や動産の処分費用などの複雑な遺産分割を、弁護士が争点を単純化し、約3000万円相当の遺産を獲得した事例

相談前

依頼者:50代 相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の不動産 同族会社の株式 動産

概要(相談背景)

最初は相手方が勝手に株式の名義を変更したために、同族会社の株式でトラブルが発生しました。その問題の解決をきっかけに、当事務所に、株式の名義変更の問題以外の相続問題を依頼されました。 相手方による預貯金の使用や動産の処分費用、不動産をどちらかを取るか(相手方は第三者へ売却したかった、ご依頼者さまは取得したかった)が争点になりました。 実家の不動産はご依頼者さまが母親と一緒に住むため取得したいと考えていました。相談後

前の株式の争いが裁判になったため、裁判所外での交渉は難しいと判断し調停を起こすしかありませんでした。 預貯金の内容でかなり紛糾しました。弁護士は、預貯金は少額なったため、遺産争いの対象外と判断しました。その上で、母親の持分を譲渡してもらい動産の処分費用を差し引いて、不動産の価額から母親と自分の持分の価額を引いた残りを相手方に支払うことで調停が成立し、解決しました。

これ以外にも、同族会社の株式の支払い比率については別途解決しました。

約3千万円相当額の遺産を獲得することができました。事務所からのコメント

本来的な遺産の紛争以外の部分(預貯金の使い込み)を切り捨て、争点を単純化しました。 また、不動産を鑑定して、相手方とこちらの不動産の価額に関する認識を一致させました。 以上のことで、トラブルの問題点を単純化することができ、複雑な事件を解決することができました。

このように遺産にまつわる財産整理はとても複雑で、お互いの認識のわずかな相違がトラブルに発展するケースも少なくありません。 遺産分割など、相続手続きについて少しでも疑問や不安、心配な点がある場合は、ぜひ一度、弁護士にご相談にいらしてください。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺留分

一人に全財産を相続させる遺言がされたが、弁護士が遺留分侵害額請求で希望額を獲得した事例

相談前

依頼者:相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の土地建物、預貯金、有価証券(株、投資信託)

係争額:約1億円

概要(相談背景…続きを見る-

遺留分

一人に全財産を相続させる遺言がされたが、弁護士が遺留分侵害額請求で希望額を獲得した事例

相談前

依頼者:相続人のお子さん

トラブル相手:依頼者の兄弟

遺産の種類:実家の土地建物、預貯金、有価証券(株、投資信託)

係争額:約1億円

概要(相談背景)

ご依頼者さまの母親が亡くなり、公正証書遺言が出てきました。その内容は「全財産を相手方に相続させる」と書いてありました。 ご依頼者さまは相手方に対し遺留分侵害額請求の意思表示をしたところ、相手方は弁護士を依頼して、その弁護士から通知が届きました。相談後

当事務所の弁護士が依頼を受けて、遺留分を適正に計算し、計算後の金額を相手方に通知しました。 しかし、相手方は一歩も譲らず、最初に相手方から送られた内容の金額のみを一方的に振り込んできました。 本来は遺留分の請求は調停から始めるべきですが、今回の相手方の対応から見て調停では解決しないことは明らかになって、最初から裁判をしました。

両方は不動産の価額に争いがありましたが、お互い納得いく金額で和解しました。 また、預金や特別受益、使途不明金などそのほかの部分について、全てこちらの言い分をのんでもらいました。 2000万円前後の金額を獲得することができました。事務所からのコメント

特別受益、使途不明金などの査定によって、当事務所で相当で客観的な資料を準備したため、相手方に納得してもらうことができました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

相手方の主張が変わらないことから、早期に調停・審判へ移行したことで、1年以内に解決し、無事自宅不動産を得ることができた事例

相談前

依頼者:60代 被相続人の長女 トラブル相手:依頼者の兄弟(1人) 遺産の種類:不動産(自宅、農地)、預貯金 係争額:約700万円

概要(相談背景)

依…続きを見る-

遺産分割

相手方の主張が変わらないことから、早期に調停・審判へ移行したことで、1年以内に解決し、無事自宅不動産を得ることができた事例

相談前

依頼者:60代 被相続人の長女 トラブル相手:依頼者の兄弟(1人) 遺産の種類:不動産(自宅、農地)、預貯金 係争額:約700万円

概要(相談背景)

依頼者は以前から実家に住んでおり、農地を含めた実家を守っていきたいと思っていました。通常は不動産を売却し、お金に変えて等分することが多いため、不安でいらっしゃいました。 相手方の兄弟は他県に居住しているにもかかわらず、不動産を遺産として引き継ぎたいと言っていました。相談後

相手方の兄弟が、交渉することが難しいタイプの方だったため、すぐに調停から申立てました。 相手方以外の兄弟は相談者に協力してくれたので、持ち分の譲渡を受けました。(持ち分の譲渡とは、自分の法定相続分を他の相続人にあげることをいいます。) 相手方が不動産を取得したいという主張が変わらず、調停でも話合いが難しい状況だったため、早期に審判に移行しました。

相手方に対して代償金として法定相続分に相当する額のみを支払いました。 取得した遺産額(評価額)は約600万円となりました。事務所からのコメント

早期に調停を打ち切って審判へ移行したことで、自宅にも安心して住み続けることができ、さらに相続トラブルの解決期間も短くすることができました。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

使途不明金の照会について,早期に調停に移行したことで、和解で解決できた事例

相談前

依頼者:50代 被相続人の妻 トラブル相手:依頼者のお母さん 遺産の種類:不動産(実家の被相続人の持ち分、他の不動産)、預貯金、株 係争額:約1億円前後

…続きを見る-

遺産分割

使途不明金の照会について,早期に調停に移行したことで、和解で解決できた事例

相談前

依頼者:50代 被相続人の妻 トラブル相手:依頼者のお母さん 遺産の種類:不動産(実家の被相続人の持ち分、他の不動産)、預貯金、株 係争額:約1億円前後

概要(相談背景)

相手方が被相続人の財産を管理していた時期があり、生前の使い込み・生前贈与かわからない使途不明金がありました。 この使途不明金について、ご相談者様がご相談前から調査をされており、実際に使い込みか生前贈与なのかの検証を当事務所にご依頼いただきました。相談後

調査の結果を相手に伝えて交渉に入りました。 相手方もその資金の移動について記憶がなく(隠している可能性もありましたが)、交渉では真偽をつけることができず、調停に移行したほうがスムーズに解決できると判断しました。 調停では、生前に貰ったと言われているお金について、通帳毎のお金の流れを整理し、相手方と譲歩できるところまで、交渉をしました。

特別受益で認められた額は1000万円になり、それを踏まえて遺産分割を行いました。 お母さまとご依頼者様の遺産の取り分を増やすことができました。事務所からのコメント

ご不満に思われていることを調停員にお話されていることで、感情的な気持ちをなだめることができ、結果的に相手方もご依頼者様も譲歩することで事件を解決することができました。また、県外の不動産は、別途売却して分配することで解決することとしました。 相続は10年戦争とも言われるほど、ご不満などを貯めすぎると長期化する傾向にあります。早期に相談することが不満を貯めないことにもつながりますので、早期の相談をお勧めしています。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

相談前

相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、…続きを見る-

遺産分割

親の介護をしていたので一定割合の寄与分を認めてもらい、遺産のすべてを相続した事例

相談前

相談者Xさんは母親Aさんが亡くなったため、相続人たちと遺産分割方法を決めていました。

遺言書などがなかったため、相続人の間で話がまとまらず弁護士に相談し、遺産分割調停を申し立てました。Xさん以外の相続人は姉のY1さんと、甥っ子のY2さんでした。(相続人はこの3名しかいませんでした。)

Aさんの財産は不動産と預貯金がありました。Xさんは、遺産である不動産に居住していたため、最低でも不動産を取得したいと考えていました。

争点

療養介護していたXさんが遺産を相続する際、代償金はいくら支払えばよいか。相談後

Xさんは生前、高齢のAさんの食事を作って自宅でAさんの療養介護に励んでいました。そのため、遺産すべてを相続することを提案することとし、代償金として預貯金を換金した金額のうち全財産の20%をXさんの寄与分として認めてもらい、残りの金額を1/3にしてY1、2さんそれぞれに支払うことを提案しました。

Xさんの希望通り、20%の寄与分を認めてもらい、残りの金額を1/3にした金額をY1、2さんそれぞれに代償金を支払うことで、遺産すべてを取得することができました。事務所からのコメント

Y1さんが調停外の交渉に応じていただけなかったため、調停申立てになりましたが、調停ではXさんの主張を認めていただき、早期に解決できました。

Xさんは、疎遠なY2さんとの間でもめることを危惧していましたが、財産を全て開示して話し合いに望んだところ、Y2さんには快く応じていただきました。

隠さず払うべきものは払うというスタンスが大事なのかもしれません。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

遺産分割

遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

相談前

相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続す…続きを見る-

遺産分割

遺産相続した不動産を売却したら、弟から売却代金の半額を請求された事例

相談前

相談者Xさんは母親が死亡したので、弟のYさんと母親所有の不動産をどちらが相続するか遺産分割協議をしました。

ずっと高齢の母親の面倒をみていたXさんが相続することになり、その時はYさんも快く遺産分割協議書に押印しました。しかし、その後Yさんから執拗なお金の要求が続くようになりました。そこで、XさんはYさんに1,000万円を支払う旨の書面を交わしました(ただし、この文書の控えは持っていませんでした)。

Xさんは、この不動産を売却することにしました。不動産を売却して引っ越した後、いきなりYさんが、売却代金の半額を支払う約束があったからその分を支払えと弁護士を通じて請求してきました。

困ったXさんはここで弁護士に相談することにしました。

争点

XさんはYさんに対して1,000万円支払うという旨の書面を交わしているが、不動産を売却した場合半額を支払う旨の合意があり、その分を支払わなければいけないのか。相談後

書面で1,000万円支払うと交わしているので、1,000万円は支払わざるをえないが半額(1,000万円の3倍以上の金額です)を支払う旨の合意がないと言ってYさんの要求を拒否しました。

早期解決を前提に書面で交わした額の1,000万円を支払うことで早期に和解解決しました。事務所からのコメント

当初の合意は何だったかというと、Yさんは何もいらなかったのだと思いますが、だんだんエスカレートしていったようにも思います。Xさんの立場からは不要な書面は書かなければ合意はなかったものということになりそうです。

Yさんの立場からは最初から自分の思い通りの合意文書を交わしてから遺産分割すればよかったので、分割した後から言っても遅出しジャンケンの印象があります。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

相続手続き

遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

相談前

被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の…続きを見る

-

相続手続き

遺留分減殺請求を行使し裁判で遺留分を認めてもらった事例

相談前

被相続人Aさんは、公正証書遺言を作成し、Aさん所有の土地(不動産1、2)をAの次女Y1さんに、同じくAさん所有の土地(不動産3、4)を孫のY2さんに遺贈する旨の遺言をしました。(Y1さんとY2さんは親子関係にあります)

Aさんが死亡し、Y1さん、長女X1さん、長男X2さんが法定相続人となりました。公正証書遺言がX1さん、X2さんの遺留分を侵害するものであったため、X1さんとX2さんは、遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし、弁護士を通じて協議をしましたが、調わないので、訴訟提起に至りました。

争点

お互い主張を繰り返し、争点は以下の2点に絞られました。

特別受益

X1さん、X2さんはAさんの夫(2人にとっては父にあたります)から貸付を受けており、返済を行っていませんでした。Y1さんらは、夫婦2人で自営業を営んでいたこと、お金を返済する約束はあったものの時効期間を経過して返さないでよくなっていたため、Y1さんらは生前贈与にあたるとして、特別受益になると主張しました。

不動産の価格

今回の遺留分は各不動産の6分の1を登記してもらうよう請求していましたが、相手方は価格賠償をするとの主張でした。価格賠償の場合、不動産の価格がいくらになるかを算定するのですが、土地に立っている建物の状況などによって減価されることがあります。

今回の場合、Y2さんの相続した不動産3の上には,Y2さん所有のアパートが建っており、隣接不動産4はその駐車場部分になっていました。

不動産3、4にはY2さんのためにAさんの生前、銀行の住宅ローンが抵当権設定がされていました。Y2さんは、不動産の価値から住宅ローン分の債務を減らすべきであると主張しました。相談後

特別受益について

そもそもこの貸付金はAさんの夫からX1、X2さんに対するものであり、今回遺留分の対象となっている被相続人であるAさんに関するものではありません。また貸金返還請求権を相続したからといって、債権が存在するだけであり、さかのぼってAさんが貸し付けたことにはならないので特別受益にはあたらないと主張しました。

また、民放903条第1項は、特別受益を、贈与・遺贈という特定の相続人に対して無償で財産を与えることに限定しています。したがって、返還約束があり、かつ金利の定めまである消費賃借は、無償ではないから、消費賃借について民放903条を適用することはできないと主張しました。

不動産の価格

Y2さんは職業も安定しており、支払能力には問題がないこと、対象物件はアパートと駐車場であり、収益物件で定期的に収入があることからすると、抵当権が実行される可能性は極めて低いので債務を控除することはできないと主張しました。

X1、2さんらの主張が概ねとおり、判決では遺留分が認められて代償金の支払いがなされました。事務所からのコメント

本件の場合、法律的には、物上保証の場合,抵当権付債務を控除するのかという点が問題になりました。

「遺留分は実質的な価値であり、形式的には遺産を構成する権利であっても、例えば回収不能の債権は除外されるのであり、不動産の評価額を決するに当たっても、抵当権が実行される可能性や求償可能性を考慮した実質的判断は十分にあり得るもの」(西森英司「遺留分減殺の事例におけるいくつかの論点について」判タ1042号59頁)とされています。

また、特別受益に関する相手方の主張はユニークなものでした。

- 電話で相談予約をする

- 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

-

-

電話で相談予約をするココを

タッチ - 電話で相談予約をする

- 電話番号を表示する

- 事務所につながります

まずは無料でご相談を!

事務所からのコメント

立て替えた分について、領収書があったため、寄与分が認められやすい事案でしたが、審判に至らず、話し合いで完了でき、早期(調停申し立てから2年2か月)の解決ができました。