遺言書の効力発生は、民法で定められた作成ルールの遵守を前提としています。

これから生前の意思を残そうとする人は、署名捺印の漏れ・保管中の無断開封・不適切な訂正など、多種多様な無効化の原因に注意しましょう。

この記事では、遺言書が無効になる例とともに防止法を検討し、万が一死後無効が主張された場合の紛争解決方法についても紹介します。

目次

遺言書とは

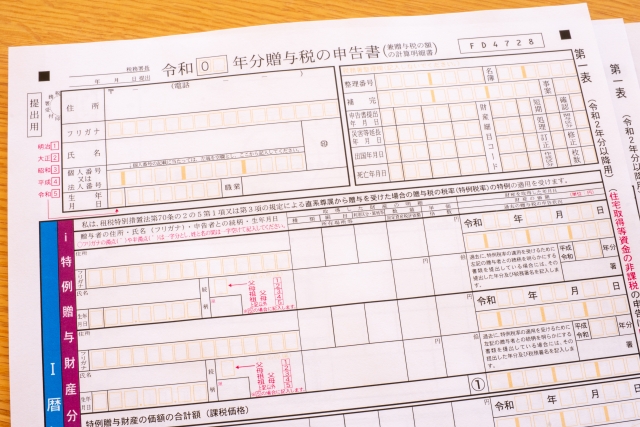

死後の財産処分について生前に意思表示することを指す「遺言」は、民法で定められる方式に従わなくてはなりません(民法第960条)。

遺言の方式にはいくつか種類があるものの、いずれにしても遺言内容を記載した書面を作成しなければならない点で共通しています。

こうして法律で定められたルール通りに遺言を書面化したものを「遺言書」と呼びます。

遺言書の効力

遺言書に書かれた内容は、遺言者自身が死亡したときに法的効力を持ちます。

なお、生前記載できる事項には「法定遺言事項」と「付言事項」の2種類があり、死後効力を持つのは前者の「法定遺言事項」のみです。

【参考】法定遺言事項と付言事項

- 法定遺言事項:財産処分や身分行為に関する指示→相続分の指定・遺産分割の禁止・子の認知・相続人の廃除(生前に虐待や非行などが見られた人物から相続権を剥奪する行為)など

- 付言事項: 私的な伝達事項→お世話になった人へのお礼など

遺言書の種類

遺言する場合の「民法で定める方式」には計7種類あり、遺言者の意向と作成する状況に合わせて選択できます。

どの方式でもさらに細かく書面作成時のルールが定められており、死後遺言書が開封された際にその書き方がルール通りでなければ、法定遺言事項の一部または全体が「無効」とみなされてしまいます。

遺言書の種類とその作成ルールの要点は、下記表で一覧化しています。

| 遺言書の種類 | 作成時の基本ルール | ||

| 普通方式遺言 | 自筆証書遺言 | 遺言者自身が作成する / 全文手書き(財産目録を除く) / 封印は自分で行う / 死後の開封は「検認」が必須 | |

| 秘密証書遺言 | 原則として遺言者自身が作成 / ワープロソフトでの作成可(署名捺印部分を除く) / 公証役場で封印 / 死後の開封は「検認」が必須 | ||

| 公正証書遺言 | 公証人が遺言者の原案に沿って作成 / 作成時は証人2名の立会い要 / 死後の開封は「検認」不要 | ||

| 特別方式遺言 | 危急時遺言 | 一般危急時遺言 | 証人3名の立会いのもと口述筆記可 / 病気や怪我で死亡の危機が迫った時に作成可 / 作成後20日以内に家裁へ書面確認請求 |

| 難船危急時遺言 | 証人2名の立会いのもと口述筆記可 / 船舶または航空機内で死亡の危機が迫った時に作成可 / 作成後は遅滞なく家裁へ書面確認請求 | ||

| 隔絶地遺言 | 一般隔絶地遺言 | 服役または感染症罹患による隔離中に作成可 / 警察官1人および証人1人の立会い要 | |

| 船舶隔絶地遺言 | 乗船中に作成可 / 船長または事務員1人および証人2人の立会い要 | ||

遺言書が無効になる例

簡便な方式で作成された遺言書ほど、死後効力を巡ってトラブル化しやすい難点を抱えがちです。

下記では、通常作成される3種類の「普通方式遺言」を中心に、死後無効になる例を列挙します。

自筆証書遺言で無効となる例

自筆証書遺言の作成ルールは民法第968条各項で明確化されていますが、条文の指示通りに作成されず無効になるケースが非常に多くみられます。

- ワープロソフト等で作成されている: 自筆証書遺言の効力は、その全文・日付および氏名を自書(=手書き)することで生じます。文面やまたは署名部分、あるいはその全部をワープロソフト等で作成してしまった場合、効力を持ちません。ただし、遺言書に添付する財産目録(遺産を一覧化)に限っては、2018年の法改正以降ワープロソフトでの作成が可能になりました。

- 必須記載事項がない: 遺言書は「誰がいつ作成したのか」を特定できることで効力を持ちます。自筆証書遺言では、作成年月日と署名捺印(手書きが前提)が必要です。いずれか一つが欠け、あるいは完全でないことが原因で遺言全体が無効になってしまうことがあります。

- 共同遺言である: 遺言は単独行為であるべきで、共同遺言は禁止されています(民法第975条)。配偶者や子など遺言作成の相談をした相手も署名捺印したばかりに「共同遺言」とみなされ、遺言全体が無効になってしまうケースが多く見られます。

- 訂正方法が不適切である: 自筆証書遺言に変更または訂正を加えたい場合、該当箇所に二重線を引いて押印し、該当箇所の隣に改めたい内容と署名捺印を添えるべきとされています(民法第968条第3項)。変更・訂正を巡る無効例では、上記方法が守られていないケースだけでなく「訂正箇所が多く各箇所の有効性を確かめづらい」といったものも見られます。

- 認知症発症後に作成されたものである: 遺言書を作成できるのは、財産処分や身分行為について適切な判断ができる人のみです(民法第963条)。いったん認知症の診断を受けると診断以降に作成された遺言は認められなくなり、判断能力が回復したと診断されない限り、認知症診断※以降に作成した遺言書はすべて無効になります。

「自筆証書遺言」は遺言者自身で文面作成と封印を行うものとする方式である以上、必然的に第三者のチェックを受ける機会が少なくなります。

加えて全文手書きという性質上、上記のようなミスはますます防ぎにくいと言えるでしょう。

秘密証書遺言で無効になる例

秘密証書遺言の作成ルールは民法第970条各項で定められており、無効になるケースは大きく2種類にわかれます。

1つは自筆証書遺言と同じく内容の不備によるもので、よく見られるのは「書面に署名捺印がない」事例です。

秘密証書遺言が無効になるもう1つのケースは「封印後の開封」によるものです。

そもそも本方式は、封印した記録を公的に残す代わりに、全文手書きなどの厳しいルールを緩和するものです。

封印後に開封された秘密証書遺言は「自筆証書遺言」と同じ扱いになり、民法第968条の作成ルールに沿っていないものは無効とみなされます。

【参考】方式に欠ける秘密証書遺言の効力(民法第971条)

秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

公正証書遺言で無効となる例

公正証書遺言は遺言者自身で文面作成する必要がなく、内容の不備や開封が原因で無効になることはほとんどありません。

法務大臣に任じられ公文書作成を担当する「公証人」が作成した上で、その原本も公証役場で保管され、訂正・変更を行う際も所定の手続きを踏む必要があるからです。

ただし、例としては少ないものの、遺言者が確保した証人が原因で効力が否定されるケースがあります。

考え得る事例のひとつとして、証人が席を離れている間に書面作成が行われるものが挙げられます。

現実的に考えてあり得るのは、下記条文で示された無資格者を承認として確保してしまう事例でしょう。

【参考】証人および立会人の欠格事由(民法第974条)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

- 未成年者

- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

特別方式遺言で無効になる例

特別方式遺言が無効になる例でよく見られるのは、証人不足や署名捺印の漏れによるものです。

危急時遺言に限っては、民法規定で必須とされる「家裁での書面確認」がなく効力発生の要件を満たせないケースが考えられます。

無断開封による改ざんにも注意

普通方式遺言(※公正証書遺言を除く)は、原則として遺言者の手元で保管するものであり、家族に発見されて無断開封される恐れがあります。

なお、万一無断開封されて内容が改ざんされたり破棄されたりした場合、その行為をした者が相続人の資格を失います(相続人の欠格事由/民法第891条5項)。

では、死後の開封はどのように行えばよいのでしょうか。

この点について民法では、封印された遺言書(※公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は「検認」を家裁に請求し、家庭裁判所で開封しなければならないと定めています(民法第1004条各項)。

万一検認を経ずに遺言書を開封しても、ただちに効力が失われるわけではありません。

直接生じるペナルティは5万円以下の過料のみですが(民法第1005条)、改ざん・変造等を疑われて「遺言無効確認訴訟」(後述)に発展する恐れがあります。

遺言書を無効にしないための注意点

遺言書を無効にしないためには、どの種類で作成する場合も事前にルールと手順を確認しておくことが大切です。

下記では、種類共通で気を付けたい遺言書作成のポイントを4つ紹介します。

- 注意点(1)作成年月日と署名捺印を忘れない: どの形式の遺言でも「遺言した日」と「遺言者の身元情報」が分かるよう、作成年月日を記入し、自筆と実印を用いて署名捺印を忘れず行いましょう。

- 注意点(2)事前に相続財産と相続人の資料を手元に準備する: 相続財産や相続人について誤って書いてしまうと、訂正のため余分な作業が増え、該当箇所が無効になるリスクが高まります。

- 作成前には、通帳・登記簿・固定資産評価証明書など相続財産が分かるものを用意し、相続人についても生年月日・現住所・本籍地等の情報を一覧化しておきましょう。

- 注意点(3)早めの作成を心がける: 遺言能力(=財産処分や身分行為について正常な判断を行う能力)は、いつまで保てるか分からないものです。

- 加齢に伴う心身の障害に備え、早めの作成を心がけましょう。

- 注意点(4)生前・死後ともに無断開封を避ける: 自筆証書遺言または秘密証書遺言を作成したときは、貸金庫に預け入れるなどして無断開封を防ぐ工夫が必要です。

- 発見時に備えて「検認前に開封を禁ずる」とのメモを封筒に添えておくと良いでしょう。

遺言書の無効を主張する場合

死後になって遺言書の有効性に疑義が生じた場合、相続人やその他利害関係者によって無効を確認する訴訟が開始されます。

主張される無効原因は、方式違背・遺言能力の欠如など上記で挙げたものがほとんどですが、中には「愛人への遺贈が公序良俗違反にあたる」「生前の遺言者に対して詐欺又は脅迫が行われた」等の深刻な主張がなされるケースもあります。

調停前置主義

いったん遺言書の無効主張が行われると、解決までに数カ月~年単位で時間を要します。

本主張で争う際、訴訟(裁判官が訴えの正当性を判断する手続き)から入ることができず、まずは調停(家裁の仲裁のもと当事者で話し合う手続き)で解決を図らなければならないと定められているからです。

【参考】調停前置主義(家事事件手続法257条本文)“第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。

遺言無効確認訴訟について

遺言書の無効主張を巡る調停には2カ月~4カ月ほどかかり、その後行われる訴訟では、上級裁判所への不服申立が繰り返されて最高裁まで争う可能性があります。

なお、調停と訴訟のあいだには審判(調停結果を受けて裁判官が結論を示す紛争解決手段)が本来置かれます。

しかし遺言書の有効性を争うケースでは、訴訟以外の方法で紛争解決にいたる望みが極めて低いため、審判は行われないのが一般的です。

【遺言無効確認訴訟の流れ】

- 調停の開始

- 調停不成立(調停開始から2カ月~4カ月)

- 遺言無効訴訟の提起

- 遺言無効訴訟の判決

- 控訴審・上告審

- 遺言無効訴訟の判決(調停開始から1年~2年)

以上のように時間がかかることを踏まえ、遺言書の作成と保管はますます適切に行われなければなりません。

まとめ

遺言書が無効になる原因はケースバイケースであり、どんなに注意しても自力で防ぎきれるものではありません。

特に自筆証書遺言・秘密証書遺言の2種類は、書面作成中に第三者のチェックを受ける機会が乏しく、気づかないうちに遺言の一部または全部が無効になっている可能性が高いものです。

遺言書の有効性を担保できる唯一の方法は、相続の専門家(司法書士または弁護士)に作成を任せることです。

自身で作成した書面をレビューしてもらうだけでも、意図せず生じた法的な問題点を残らず洗い出す効果が期待できます。

遠藤秋乃

遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。