故人所有の不動産について、遺産分割が終わっていないにも関わらず「知らない間に相続人名義で登記されていた」というケースがあります。

もちろん他の相続人が先走って登記した可能性もありますが、債権者による「代位登記」であるケースは要注意です。

こでは、代位登記の仕組みに加え、その手続きと前後して相続放棄や遺産分割を行う方法について解説します。

目次

1. 代位登記とは

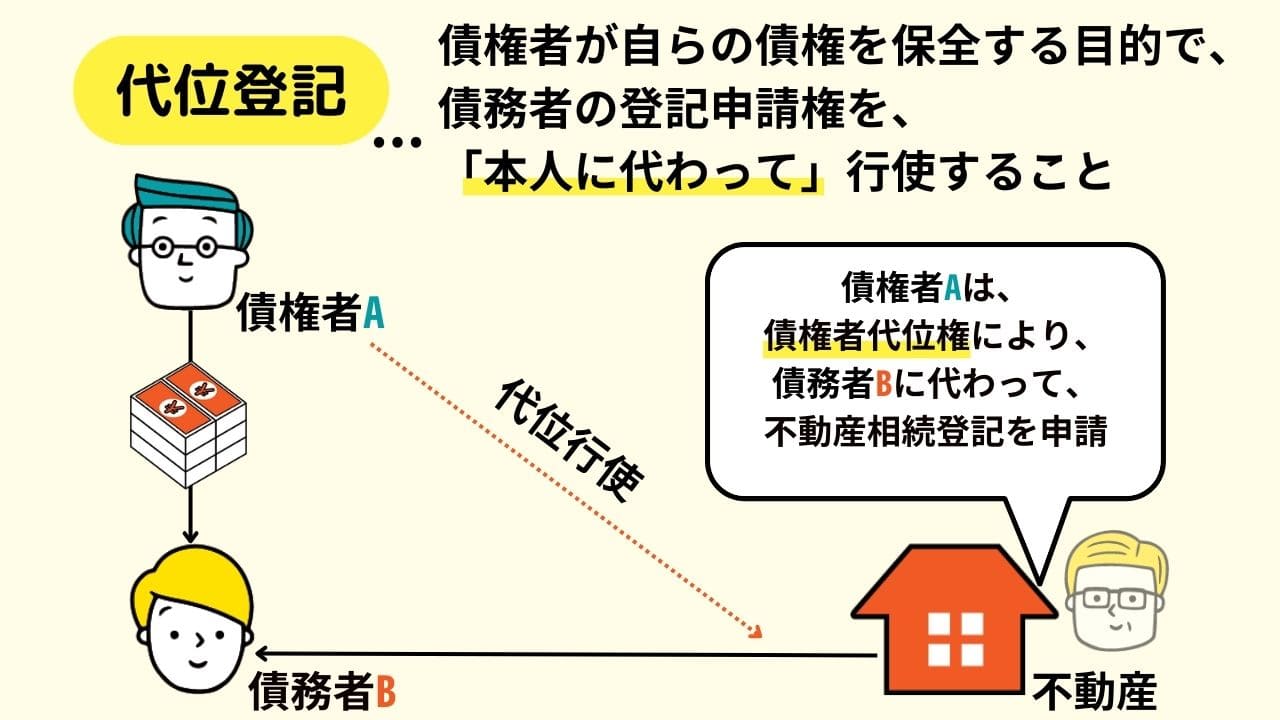

代位登記とは、債権者が自らの債権を保全(=回収)する目的で、債務者の登記申請権を「本人に代わって」行使することを指します。

登記申請権の対象が相続した不動産であれば、債務者(=相続人)にある相続登記を行う権利に基づき、債権者が無断で相続人名義へと変更できると解されます。

なお、代位登記の法的根拠は債権者代位権であり、未払いになっている貸付金等を後日強制的に回収するための準備として実施されます。

債権者代位権(民法第423条各項)

- 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。

- 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

- 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない

なお、本記事では2020年4月1日から施行された改正民法に基づいて解説します。

2. 代位登記の要件

「債権者代位権」は自由に行使できるわけではありません。紹介した条文とその法律解釈により、下記のように要件が3つあるとされています。

要件1.債務者が無資力である

第一に、債権者代位権を行使するのは「自己の債権を保全するため必要であるとき」でなければなりません。

ここで言う「必要であるとき」とは、債務者にまったく返済資力がない時(昭和40年10月12日最高裁判決)や、これを受けて民事執行法上の強制力のある回収手続き(強制執行や差押え等)を開始した時を指しています。

ただし先例によると、保全債権が金銭債権または登記請求権である場合、必ずしも無資力を要件としません(昭和14年12月11日民甲1359回答など)。

「財産があるのに借金を返済する気がない」「売買契約を結んでお金まで払ったのに買主の登記に協力しない」といったケースでは、無資力状態や財産執行がなくとも債権者代位権を行使できるのです。

要件2.被保全債権が弁済期に達している

第二に、債権者が債務者に代位しようとする場合、保全対象の債権が弁済期に達していなければなりません。

弁済期とは「いつまでに金銭等の支払いを行う」と約束した日付を指します。

支払い期限を決めていない契約(消費者金融からの借入金や個人間の金銭貸借など)に関しては、未払いが続いて契約上「期限の利益」を喪失した時に弁済期が到来すると解釈されています。

要件3.被代位権利が差押え可能かつ譲渡可能である

第三に、債権者が債務者に代わって行使しようとする権利は、差押えや譲渡ができる性質のものでなくてはなりません。

下記のような「差押禁止債権」(民事執行法第152条)や「一身専属権」は、債権者代位権の行使対象から外れます。

【参考】被代位権利にならないもの(一例)

- 給料・賃金・退職金等の4分の1相当(差押禁止債権)

- 年金受給権・生活保護受給権(差押禁止債権)

- 遺留分侵害額請求権(一身専属権)

- 離婚に伴う財産分与の請求権(一身専属権)

不動産を相続登記する権利に関しては、特段の事情がない限り本要件を満たします。

3. 勝手に代位登記されるケースとは

実際に「債権者が勝手に不動産名義を相続人に変更していた」というケースは、以下3つのパターンが考えられます。

3-1 被相続人の債権者が行う代位登記

亡くなった人の債務を遺産として承継することで、相続人=債務者かつ被代位者となってしまうケースです。

代位登記を行った人物として、売買契約の買主(転売先にあたる“買主の買主”であることも)、金銭貸借契約の貸主、損害賠償請求中の被害者、融資の際に抵当権者となった銀行などが考えられます。

3-2 相続人の債権者が行う代位登記

共同相続人が自身の名義で債務を負っており、相続権を得たことで債権者が回収に乗り出すケースです。

位登記を行った人物として、金銭貸借契約の貸主、損害賠償請求中の被害者などが考えられます。

3-3 行政が行う代位登記

税金が未納のままとなっている地方自治体や政府も、回収のため代位登記に乗り出します。

被相続人が納税しないまま亡くなったケース、相続人自身が税金を滞納しているケースの両方が考えられます。

いずれにしても、代位登記されたことにすぐ気付けるケースは少ないでしょう。

それは、相続人自身が登記する場合と同様に、代位登記も債権者の単独申請が認められていることが原因です。

加えて、登記申請が完了したときに行われる「登記情報識別情報」の通知は、代位者である債権者にも被代位者である相続人にも行われません。

なお、代位登記の手続きの際は、登記原因証明書(下記参照)と相続開始の事実が証明できる書類が必要です。

いずれも、裁判所以外の誰の協力も得ずに債権者が単独で収集できるものです。

【参考】代位登記の登記原因証明書になるもの(一例)

- 売買契約書

- 抵当権設定契約書

- 金銭消費貸借契約書

- 仮差押決定正本

4. 代位登記ができない場合

ここまで解説した債権者代位権行使の要件から、代位登記できないケースとして「無資力要件を満たさない(かつ債務者である被相続人や相続人に債務履行の意欲がある)」「弁済期に達していない」等が挙げられます。

いずれにしても、代位登記の可能性について債務を負った本人から直接聞ける望みはほとんどなく、遺産調査や債権者との連絡を実施して状況把握しなければなりません。

5. 代位登記の際の相続人各人の持分

本来、相続登記は「不動産の持分の決定」が前提です。持分を決定するには遺産分割協議や遺言執行が必要ですが、それらを前提としない代位登記はどのような持分で登記されるのでしょうか。

相続人が1人だけなら、その相続人の単独所有として登記されます。

一方、相続人が2人以上いるなら、各人の法定相続分を持分とする共有登記が行われます(=法定相続登記)。

つまり、代位登記では相続人の意思とは無関係に不動産の持分が決定されるのです。

6. 代理人による登記との違い

注意したいのは、代位登記は「代理人による登記」とは全く別物である点です。

「代理人による登記」とは、登記申請権を持つ人の代理人(弁護士・司法書士・後見人・親権者など)が、本人の同意もしくは財産権に基づいて申請手続きを行うことを指します。

つまり、あくまでも手続きの主導権は相続人にあるのです。

これに対し「代位登記」は、登記申請権がある債務者が手続きするかどうかに関わらず、債権者が一方的に登記することを指します。

未履行の債務がある限り、それを履行する側である相続人は登記手続きを主導できません。

7. 代位登記の解消

では、勝手に行われた代位登記を解消する方法はあるのでしょうか。結論を述べると、共同相続人の合意で持分を決定して相続登記するには、債務を履行する他ありません。

返済できる資力がないなら、債務を負わないよう「相続放棄」を選択しなければなりません。

8. 代位登記と相続放棄

厄介なのは、相続放棄後に代位登記が行われることもある点です。

ただし、代位登記の前提である強制執行や差押え等の手続きは、相続放棄のタイミングに関わらず不可能になります(昭和42年1月20日最高裁判決)。

この時点で債権者代位権の行使要件は満たされなくなり、代位登記は無効となります。

したがって、相続放棄後に代位登記が行われた場合でも、代位登記をなかったものとする「更生登記」(登記情報を修正するための登記)を元相続人が行うことで、債務履行の負担を免れられます。

なお、代位登記が相続放棄より先に行われた場合も同様です。

厳密には相続人による登記の方法が異なり、代位登記自体は無効にならないため、「持分移転登記」を行う必要があります。

9. 相続登記しないままでいるリスク

代位登記の可能性があるにもかかわらず相続登記しないままでいると、いずれ下記リスクを負うことになります。

リスク1:固定資産税の発生

固定資産税は登記簿上の所有者に賦課されます。債権保全のための執行対象となる不動産でも、代位登記されれば登記名義人である相続人に課税されてしまいます。

リスク2:債務から免れられなくなる可能性

早い段階で相続登記を前提とする遺産調査や協議を進めておけば、債務や抵当権の存在に気付いて対処できます。

上記の手続きを先送りにすると、相続放棄の期限(※相続開始があったことを知ってから3か月以内)に間に合わなくなり、さらに遺産分割も代位登記によって阻まれ、債務から免れる手段がなくなります。

リスク3:競売手続きにより相続人のプライバシー情報が公にされる

代位登記後に債権保全のため行われる競売手続きでは、不動産所有者の氏名住所などの情報が公示されます。

これにより相続人のプライバシー情報が広く知れ渡り、日常生活に支障をきたす恐れがあります。

9-1 代位登記の問題は専門家の支援が必須

代位登記の可能性がある場合、弁護士または司法書士の支援が欠かせません。代位登記前の段階では、財産調査や債権者対応を弁護士に依頼するのがベストです。

法律トラブル対応のエキスパートとして、相続放棄の判断から遺産分割協議の進め方まで、必要な対処を全て任せられます。

9-2 権利証がない代位登記の場合も同様

すでに行われてしまった代位登記を解消したい場合も同様です。この場合、相続登記の際に必要な登記済証(権利証)が相続人の手元にありませんがご安心ください。

司法書士に依頼すれば、司法書士が作成する本人確認情報等で代用するなどイレギュラー対応をしてくれ、代位登記の解消が行えます。

10. まとめ

被相続人や共同相続人の一部に債務不履行があった場合、相続人が気づかないうちに「代位登記」される恐れがあります。

いったん代位登記されてしまうと、債務を履行するまで遺産分割を自由にできない上、固定資産税の賦課・競売公告によるプライバシー情報の公示など様々なリスクを負ってしまいます。

代位登記の問題に独力で対応するのはほとんど不可能で、専門家に任せる他ありません。心当たりがある場合は、早急に相続に詳しい弁護士または司法書士に相談しましょう。

遠藤秋乃

遠藤秋乃大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年に司法書士資格・2016年に行政書士資格を取得。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。