もし、相続発生時に遺言を発見し、その遺言に愛人に全財産を贈与すると書いてあったら、あなたはどうしますか。

相続人には、「遺留分(最低限財産を相続する権利)」があります。この遺留分を知らなければ、財産を相続できない可能性がありますので、相続が発生する前に覚えておく必要があるでしょう。

目次

1. 遺留分(いりゅうぶん)って何?

遺留分とは、相続人(相続する人)が最低限相続することができる財産の割合を指します。

ただし、基本的には被相続人(相続財産を残して亡くなった人)の意思が尊重されるため、遺言書に書かれた内容が優先されることとなります。

では、遺言書に「全ての財産を愛人に渡す」と記載されていた場合には、本当に全ての財産を愛人に相続させることになるのでしょうか。

もし愛人がすべての財産を相続することになった場合、被相続人の財産に生活を依存していた子供や配偶者(妻など)は生活することが困難となり、残された遺族は非常に気の毒な状況となる可能性があります。

そこで最低限相続できる財産を保証することを民法では規定しております。この最低限相続できる財産割合のことを「遺留分」と呼びます。

2. 被相続人の兄弟姉妹は遺留分がない!?

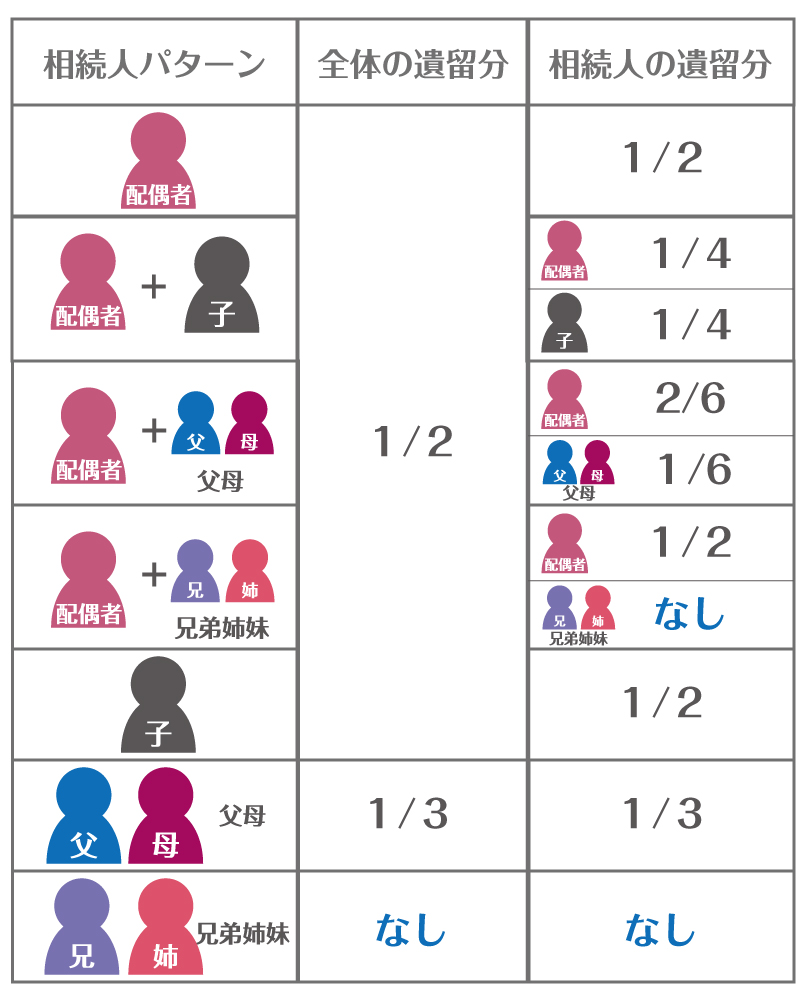

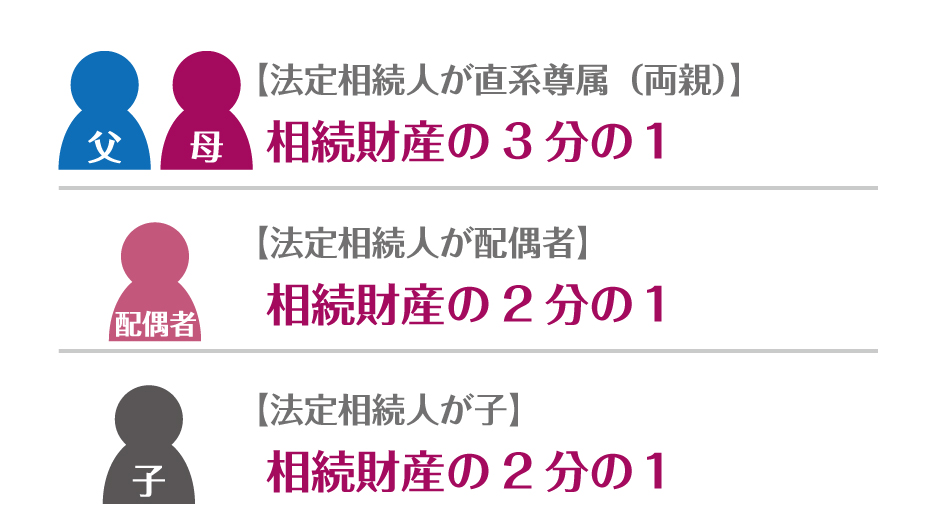

遺留分が保証されている方は、被相続人の「配偶者」「子供」「父母」までです。つまり、被相続人の兄弟姉妹は、遺留分はありません。

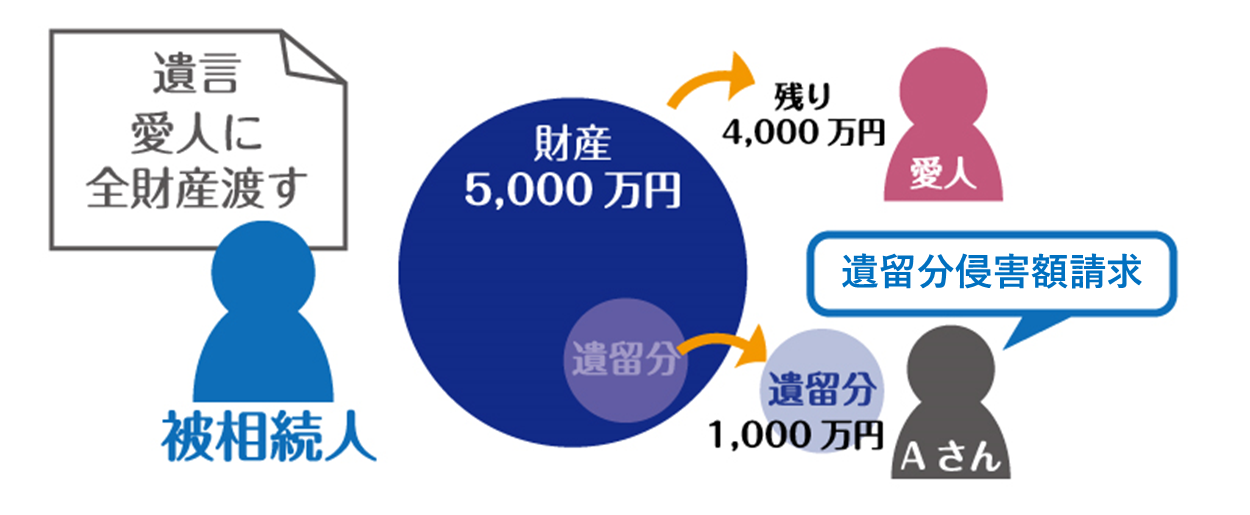

被相続人が、愛人にすべての財産を渡すと遺言を残していたとします。

その際に、配偶者や子供、父母には、遺留分が認められているため、遺留分を主張すれば相続財産の一部を相続できる可能性はありますが、兄弟姉妹には、遺留分はないため、1円も相続することはできません。

3. 遺留分の計算方法とは?

遺留分が保証されている方は、遺留分を請求することで、下記の金額を請求することができます。

遺留分の計算方法は、

3-1 法定相続人が直系尊属(両親など)だけの場合

相続財産の3分の1

3-2 上記 以外(法定相続人が配偶者のみ・子供のみ・配偶者と子供・配偶者と親)の場合

相続財産の2分の1

仮に子供が2人いた場合には、相続財産に1/2した額が2人でもらえる合計です。そのため遺留分は相続財産に×1/2×1/2で計算します。

※各自の遺留分の値は、全体遺留分に各人の法定相続分を掛けることによって算出します。

《計算例1》

|

相続人 : 子供2人 相続財産 : 預金 5,000万円、借金 3,000万円。 この場合の、子供1人あたりの遺留分はいくらでしょうか? |

《解答》

|

相続財産 5,000万円-3,000万円=2,000万円 子供全員の遺留分 2,000万円×1/2(遺留分割合)=1,000万円 子供1人あたりの遺留分 1,000万円×1/2(法定相続分割合)=500万円 子供1人あたりの遺留分は500万円となります。 |

《計算例2》

|

相続人 : 配偶者1人 子供1人 相続財産 : 預金 5,000万円、借金 3,000万円。 この場合の、配偶者と子供の遺留分はいくらでしょうか? |

《解答》

|

相続財産 5,000万円-3,000万円=2,000万円 配偶者の遺留分 2,000万円×1/2×1/2=500万円 子供の遺留分 2,000万円×1/2×1/2=500万円 |

《計算例3》

|

相続人 : 配偶者1人 親1人 相続財産 : 預金 5,000万円、借金 3,000万円。 この場合の、配偶者と親の遺留分はいくらでしょうか? |

《解答》

|

相続財産 5,000万円-3,000万円=2,000万円 配偶者の遺留分 2,000万円×1/2×2/3=667万円 親の遺留分 2,000万円×1/2×1/3=333万円 |

4. 遺留分を請求するには、どうしたらよいのか?

遺留分を請求することを、遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)といいます(昔は遺留分減殺請求と呼ばれていました)。遺留分侵害額請求の方式に決まりはありません。

受贈者(贈与を受けた人)又は受遺者(遺言によって指定された人)に対する意思表示だけで効力が生じます。

例えば、遺言に、愛人にすべての財産を贈与すると記載されていた場合、この遺言通り愛人がすべての財産を取得することになります。

しかし、この愛人に遺留分侵害額請求をする意思表示をすることで、効力が生じます。裁判をしなければならないわけではありません。

しかし、裁判以外の方法で請求する場合には、郵便局の「内容証明郵便」が一般的です。

内容証明郵便とは、①誰が、②誰宛てに、③いつ、④どんな内容の、手紙を出したのかを郵便局が証明してくれる公的な郵便です。

内容証明を請求しても相手が応じてくれない場合には、家庭裁判所に家事調停を申し立てることができます。

また、調停が不成立に終わったときは、審判に移行せず、地方裁判所に民事訴訟で解決することとなります。こちらは弁護士さんに依頼しなければ解決できない内容となっておりますので、弁護士にご相談ください。

5. 遺留分に時効があるって聞きましたが本当ですか?

遺留分侵害額請求ができる期間は、

ということを知った日から1年が期限です。

上記のことを全く知らなかったとしても、相続が開始してから10年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります。

難しい考え方なので、相続開始後1年以内が時効と覚えておきましょう。1年以内に請求しなければ、何も取得できなくなります。

関連記事:遺産相続の7つの”時効”と過ぎてしまった場合の対処法

6. 相続開始後におこなう遺留分の放棄とは?

遺留分(最低限相続する権利)を放棄することは可能です。生前の放棄と、相続開始後に放棄と考え方が2つありますが、まずは、相続開始後の遺留分放棄についてご説明致します。

相続開始後の遺留分放棄は、特に手続きは必要ありません。遺留分を侵害している相続人や受遺者、受贈者に対して放棄することを意思表示しておくだけで大丈夫です。

しかし、口頭だと、言った言わないの水掛け論となり、モメる恐れもあるので、トラブル防止のためにも、遺産分割協議書などの書面にして残しておくことををお勧めします。

7. 生前におこなう遺留分の放棄とは?

まず注意点を先にお伝えしておくと、『相続放棄』は生前に行うことはできません。遺留分の放棄を生前に行うという論点をご説明致します。

生前(相続開始前)に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。遺留分を放棄する方は、まず、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に『遺留分放棄許可審判の申立書』を申請しましょう。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

その申請が受理された後は、家庭裁判所の方から審問期日の連絡があるので、指定日に出頭し、面接を受けることになります。

面接では、遺留分の意味を聞かれたり、遺留分を放棄するとどのような影響を受けるかなどの質問を受けます。

8. まとめ

遺留分(いりゅうぶん)の理解はできましたか?遺留分と間違えやすい「相続分」という考え方もありますので、それぞれ明確に区別して覚えておきましょう。

この記事の監修者